المحتويات

توطئة

يبقى أدب السجون شاهدا على حقبة من التاريخ الأسود للبشرية، حيث سلب الحرية وتنكيل الإنسان بأخيه الإنسان، بسلب حريته وممارسة سادية مقيتة، تحطم الكرامة وتنزع الإنسانية من بني الإنسان.

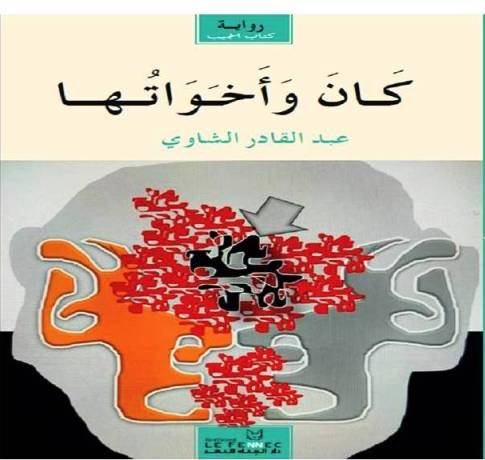

وقد مر أدب السجون بالمغرب الحديث بمراحل تحكم فيها الدولي والوطني، فمرحلة “سبعة أبواب” لعبد الكريم غلاب (1965) مثلا ليست هي مرحلة “مجنون الأمل” لعبد اللطيف اللعبي (1983). وهاتان اللحظتان ليستا هما لحظة “المغرب من الأسود إلى الرمادي” لأبراهام السرفاتي في نهاية التسعينات، وقس على ذلك كتابات العشرية الأولى من الألفية الثالثة… وتميز العقد الأخير من القرن العشرين وما بعده بظهور وفرة من العناوين في أدب السجون؛ “كان وأخواتها، مجنون الأمل…” والتي جاءت في سياق طي ملف أسود في مجال حقوق الإنسان تجاوزت فيه السلطة كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

إن الكتابة السجنية ليست حكرا على المعتقل أو ذويه بقدر ما هي رأسمال رمزي لكل المغاربة حيث يمكنهم الإطلالة من شرفتها على تقرحات الوطن وأوجاعه.

وتعد رواية “كان وأخواتها” إحدى الشهادات الصادقة، لم تعبر عن تجربة إنسانية شخصية لمؤلفها، بقدر ما كانت صرخة، وفعل مقاومة للاستبداد السياسي في فترة التوتر بين الدولة والمجتمع، وواجهة للنضال من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان.

تقديم الكاتب

وُلد عبد القادر الشاوي سنة 1950 بقرية باب تازة بإقليم شفشاون، وتَابَعَ تعليمه بثانوية القاضي عياض بتطوان ليحصل على الباكالوريا سنة 1967، وفي سنة 1970 تخرج من المدرسة العليا للأساتذة، وحصل أيضاً على الإجازة في الأدب الحديث سنة 1983، كما عمل صحافياً في جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بالرباط.

اشتغل عبد القادر الشاوي أستاذاً بمدينة الدار البيضاء، وفي نونبر من عام 1974 تعرض للاعتقال، وحُكم عليه في يناير من عام 1977 بعشرين سنة سجناً، قضاها في السجن المركزي بالقنيطرة، بسبب انتمائه إلى تنظيم يساري سري “23 مارس” و” إلى الأمام”، ولم يطلق سراحه إلا سنة 1989.

كان الشاوي غزير الإنتاج في الرواية، فقد أصدر «كان وأخواتها» سنة 1986، وكان حينها في السجن، و”دليل العنفوان” سنة 1989، و«باب تازة» سنة 1994، و”الساحة الشرفية ” سنة 1999، التي حصلت على جائزة المغرب للأدب، و«دليل المدى» سنة 2003. وقد أعاد نشر رواية ” كان وأخواتها” سنة 2010 بعد سنوات من رفع المنع عنها.

كانت رواية “كان وأخواتها” مُلهمة لجماهير اليسار بمختلف جهات المغرب، وكانت بعض النسخ تتداول في الجامعات المغربية خفية، وفي جامعة ظهر المهراز بفاس كانت بعض النسخ تنتقل من طالب إلى طالب، ومن رفيق إلى رفيق، متحدية المنع الذي طالها.

اهتمام الشاوي لا يقتصر فقط على الأدب والرواية والفكر، بل يولي اهتماماً للهندسة المعمارية، خصوصاً المعمار القديم الذي تتميز به عدد من المدن المغربية، ويدعو في هذا الصدد إلى رد الاعتبار إلى هذا الجانب المهم في التاريخ، وعدم إهمال ذلك عبر زحف العمران، ويستلهم اهتمامه هذا أكثر من رفيقه المهندس المعماري جمال الشيشاوي، الذي يعتبره أكثر من صديق.

حين انتهت مُهمة عبد القادر الشاوي في الشيلي، هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، والذي كان متماشياً مع قناعاته السياسية، عاد إلى المغرب ليعانق من جديد مهنة سبق أن خط فيها سطوراً، حيث شغل منصب مدير نشر جريدة “آخر ساعة”، التي أطلقها قبل سنوات إلياس العماري، الزعيم السابق لحزب الأصالة والمعاصرة.

نافذة على الرواية

الشاوي رجل مولع بالماركسية ومفتون بها، قاده فكره إلى الحلم بتغيير الواقع، ودفع إزاء ذلك الثمن غاليا سنوات من السجن، أطلق العنان لقلمه وخط به المأساة التي عانها بين الجدران ووراء القضبان، وكان ملهما لغيره، حياته لم تكن ملكه، بل أصبحت ملكا للجميع، لم يعبر عن ذاته بقدر ما تحدث عن الذين قاسموه كسرة خبز، وعشق الحرية، وأنين سجين، وآهات الأمهات، وألم الفراق، وحزن الغرباء، وصمت المنكسرين والمظلومين، والشهادة على مرحلة كتب لها أن تسمى “سنوات الرصاص”

يذكر، على نحو ما أنه شرع في كتابة أولى صفحات هذا الكتاب بالضبط، على سبيل التسلية التي كانت تعني في تلك الأيام طريقة الحائرين من أمثالي في تدبير الوقت الثقيل البطيء، في تلك الفترة السياسية والنفسية القلقة، مع بداية صيف 1983، لم تكن دوافعه واضحة، وإن كان على الأرجح، يفكر مليا في تقديم شهادة شخصية حول ظروف الاعتقال الشديدة العنف التي كنا نرزح تحت وطأتها… وقد راعى في الكتابة الأخذ بمنطلق بدا له واضحا مهما كلفه ذلك، يعني أن يتكلم عن ذاته غير هياب، وأن يباغت الموضوعات المفترضة والمدعاة أساسا، التي كان يتغنى بها الجميع لأنها كانت في الواقع، تقتسم معهم أفرشة الزنازن الرطبة. ربما فكر في أحد ما، لا يذكر الآن ملامحه، لعل علاقته المؤكدة به ما انفكت تحثه، في حالات الوحدة وساعات القنوط، على الكتابة والمضي إلى النهاية بدون تردد. نعم لقد أحسس بكثير من التردد (ات)، وكاد أن يضع القلم جانبا في كثير من الأحيان خوفا من “الالتباسات” التي قد تنجم عن النشر والتي كان من الممكن لمن يشهرها في وجهه أن تطوقه بالمسؤولية و”الذنوب”، ولكنه، مع ذلك، سار إلى نهاية الشوط، ربما لأنه، كما أدرك الآن بدون خجل، لم يشارك بالقدر الكافي في حلقات «التطهير الجماعي» الذي كان يمارس في الساحة على أنقاض تجربة سياسية قتلها أصحابها تقويما ونقدا وتعنيفا وسلخا حتى تخلصوا منها على مراحل، في الوقت الذي أدركت الكهولة معظمهم ولما لم يفارقوا الجدران. (الكتاب ص 11/12)

لقد كان الأسلوب الشيق لعبد القادر الشاوي أثر في جذب الاهتمام إلى روايته، وكانت تثير فضول من سمع بها. كما كان له السبق في تناول تجربة اليسار في فترة حرجة من تاريخ المغرب، ذاق خلالها عدد من المعتقلين مرارة الاعتقال بسبب الانتماء السياسي.

يقول الشاوي في تقديم الرواية: “صودر هذا العمل الذي بين يديك، بناء على قرار ظالم بعد أسبوع واحد فقط من نشره وتوزيعه من طرف شركة معروفة في بداية عام 1987 ، ومع ذلك بيع منه، حسب بيانات الشركة الموزعة، أزيد من ألف نسخة كانت، فيما يبدو، كافية لإفشال محاولة يائسة أرادها الرقيب المذموم لحجب متن محبوك حول تجربة فريدة ارتبطت في تاريخ المغرب الحديث، بحركة سياسية ناشئة أرادت أن تكون من الحلم إلى الحلم، جذرية وحاسمة في كل شيء، ولكنها أجهضت بسبب القمع الشرس والنواقص الفظيعة، قبل الأوان الثوري المحلوم به.

وبعد المنع الذي أعقب النشر كان لي أن عشت ظروفا لا أذكر من قسوتها النفسية الآن بعد مضي أزيد من عقدين من الزمن، إلا ما لم يقدر النسيان على محو ذكراه وتبديد آثاره. وبيان ذلك أن نشر الكتاب، وأنا في تلك التجربة داخل السجن المركزي بالقنيطرة، جعل من قرأه من الرفاق الذين عشت بينهم يعنف في وجهي بغير قليل من التنكر الجارح لأيام النضال والرفقة… بسبب ما ذكرته فيه من سير وأوضاع”. (الكتاب ص 9)

لقد كان الشاوي شاهدا على مرحلة من تاريخ المغرب يقول: “… بدا لي، عندما قررت الكتابة، أنني قد أكون واحدا من الشهود المفترضين على غرار ما شهد به، في سياق آخر مع الفارق، كتاب “الأقدام العارية” على التجربة الناصرية، ولعلي كنت يائسا أو ناقما أو محايدا أو ما لست أدريه الآن عندما عصفت النقاشات الإيديولوجية والسياسية بالجميع، فظهر المنشقون والمنسحبون والمجمدون والمطرودون والحائرون والصامدون والخائنون وأنصاف الخائنين وكاتبو العفو والمشنعون عليهم وتيار العزة النفسية الشامخة… وما لا قبل لمعتقل في تلك التجربة الصامدة الحائرة القلقة على تذكره بشيء من الحياد أو الموضوعية أو الجرأة كذلك… حتى احتقنت الأفهام، بيد أن الجدران العالية كانت على الجميع منعقدة، هذا في الوقت الذي لم تكن فيه تلك الفترة التي تراخى فيها الجميع على شيء كثير من الانهيار الإنساني، الذي تجعله سنوات القمع والحرمان شاهدا على جميع العذابات، قد أقبلت بعد، فاحتلت المسافات المفترضة ما كان من المتوقع أن تحتله في القلوب والعقول… بين باحث عن السلامة النفسية والجسدية وطالب للحرية العصية على المنال، وكثرة منكسرين كذلك، من مساحات كانت من قبل متشبعة بالمقولات الإيديولوجية العنيدة والضغائن السياسية المستحكمة فضلا عن الأحلام الطوباوية التي كانت تضع التفكير المطلق سيدا على الجميع آمرا وناهيا لا يرد له رأي ولا موقف وإلا انكسر السجن على رؤوس المخالفين”. (الكتاب ص 10)

في سنة 2010 لجأ الشاوي إلى إصدار طبعة جديدة، لكنه لم يغير أي حرف فيها، حيث اعترف قائلاً: «قد يقول قارئ عند الفراغ منه إنه لم يعد يشبه صاحبه، وقد أقول بدوري، إذا ما داريت طراوته وحرارته وقوته المعنوية المندفعة في القول، إنني لم أعد أجد، بعد أن غيرتني السنون، نفسي فيه. ولكنني أفهم أن كلينا، القارئ والكاتب معاً، لا نملك أي حق لمصادرة أي من المكونات الثلاثة: التجربة السياسية، الماضي التاريخي، واللغة الأدبية التي اصطنعتها لسرد الوقائع»، وهي مبررات قال إنها تشفع لصدور الطبعة الجديدة. (الكتاب ص 13/14)

حرص الشاوي على تضمين روايته اقتباسا لعبد الله العروي يتحدث عن التاريخ: “بمجرد ما وعى الإنسان تاريخيته اتجه إلى نفيها وذلك بالسرد التاريخي نفسه، وفي الفترات اللاحقة كلما احتد وعيه بالتاريخ، قَويَ عزمه على نفي التغيير بإغراقه في مخطط عام معروف مسبقاً، فعلنا ذلك جماعات في الماضي، ونفعله فردياً اليوم باستمرار، عندما نحتفظ بتذكار أو صورة، عندما نكتب سيرة ذاتية، أليس هدفنا محو الزمان بعد أن تيقنا أن الماضي لا يعود؟”.

خلاصة

رواية “كان وأخواتها” سيرة روائية تصدم أفق انتظار المتلقي النقدي، فهي تتجاوز وتخرق قواعد هذا الجنس الفني من الكتابة الأدبية. تغير منطق اشتغالها كسيرة ذاتية من خلال الصياغة الروائية في شكلها الحديث. ففي الشكل الفني انفتاح على السرد الروائي الحواري، وفي الوقائع والاحداث متكأ للسير ذاتي المنولوجي.

وكأن عبد القادر الشاوي لا يعرف إلا بهذه الرواية، التي ما أن نشرها في أواخر 1986 من القرن الماضي حتى سارعت الرقابة إلى مصادرتها، كما كانت تصادر كل قول لا يليق بنظامها أو فعل لا يتوافق مع سياساتها أو حركة لا تستقر على جمودها وتخلفها. ولم يكن كتابا في علم النحو ولا في نظام الإعراب… إلا إذا فهمنا، حسب تعبير الشاوي، من النحو ذلك القصد الذي انتويته كتابة لتعرية أساليب القمع التي سلطت على جيل من المناضلين في سبيل التغيير، وألوان من العذابات والنكال التي أصابت الذوات في عقولها وقلوبها وأعضائها بسبب ذلك… إنه كتاب تجربة حياتية في طور الاعتقال والألم إذن، ولعله “يؤرخ” على نحو ما، لمعركة متواصلة في سبيل الحرية لم يسبق أن كانت الكتابة حولها حارة وصادقة ومباشرة وفي أتونها تماما… بمثل ما هي عليه فيه من ذاتية ومكاشفة. وأضيف إلى هذا إنه أيضا ألم فئات عريضة من “اليسار الجديد” أيامها وهي تحلم بتحقيق الثورة المفترضة وتخطط لتحقيق الحلم.