المحتويات

مقدمة

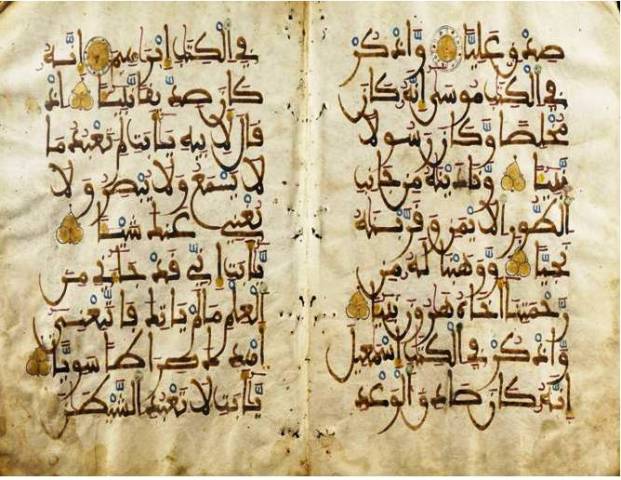

الخط المغربي يعتبر من أجمل ما أبدعته يد الخطاطين المغاربة على مر العصور، ويجسد عنوان الخصوصية المغربية في مجال الخطوط العربية. وما يزال فن الخط المغربي صامدا سواء على مستوى الاستعمال من قبل بعض المؤسسات الرسمية للبلد، أو على مستوى شواهده التي ما تزال تزين عددا من المباني والآثار التاريخية في المغرب وخاصة في القصور والمساجد والمدارس العلمية ودور الأعيان. كما أن الخط المغربي ما يزال يزين كثيرا من نوادر المخطوطات والوثائق التي تحتفظ بها الخزانات العامة والخاصة سواء داخل المغرب أو خارجه. ورغم شهرة الخط المغربي بين المتخصصين فإن حظ معرفته في صفوف الجمهور الواسع يبقى قليلا جدا؛ إن على مستوى تاريخه أو أنواعه وخصائصه، أو على مستوى قواعده وأعلامه وآدابه.

نشأة الخط المغربي

يرتبط نشوء واستواء الخط المغربي في شكله النهائي بتاريخ منطقة الغرب الإسلامي بمميزاتها الخاصة والتي تفاعلت فيها عناصر أمازيغية وعربية وإفريقية وأوروبية. ومنذ بواكير الفتح الإسلامي للشمال الإفريقي استخدم الخط الحجازي والخط الكوفي في المنطقة. وقد أجاد المغاربة الأمازيغ استعمال الكوفي – الحجازي إجادة كبيرة بل وحسنوا فيه، وكان من أوائل من أجادوا ذلك في تلك الفترة المبكرة صالح بن طريف (ت 127ه/744م) زعيم الدولة البرغواطية (برغواطة).[1]

وكان من أولى الخطوط العربية التي انتشرت في منطقة الغرب الإسلامي وفي المغرب خاصة الخط الكوفي العراقي. ومع توالي السنوات وتفرع الخطوط وتفاعلها بين الخطوط: الكوفي القيرواني، والكوفي الشامي، الخط الإفريقي، والكوفي الأندلسي، فولد الخط المغربي الأندلسي الذي تفرع عنه أيضا الخط الأندلسي الفاسي[2]، وذلك قبل أن يستقر الخط المغربي ويستوي بشكل مستقل، متخذا سماته المحلية وخصائصه الحضارية وطابعه المغربي المميز، بل وتفرعت عنه خطوط مغربية أخرى كالخط الكوفي المغربي، والثلث المغربي، والمبسوط، والمجوهر، والمسند/الزِّمامي[3]. فكان هذا الخط وسيلة المغاربة الأساسية لكتابة تراثهم باللغتين العربية والأمازيغية على السواء. وقد ظلت الريادة في المراحل الأولى لدخول الخط العربي إلى المنطقة لثلاث مدراس خطية هي: مدرسة الخط الإفريقي ومدرسة الخط الأندلسي ومدرسة الخط المغربي.[4]

مراحل تطور الخط المغربي

نشأت الملامح الأولى للخط المغربي بين المدراس الثلاثة في القيروان والمغرب والأندلس، ثم خطى أولى خطواته في المرحلة الأندلسية. ثم انتقل الخط إلى المغرب الأقصى بعد ذلك حيث ازدهرت أعمال النساخة والتدوين والزخرفة بريادة عدد من المؤسسات العلمية ومنها جامع القرويين، فعرف بخط المغاربة أو الخط المغربي، ثم انتشر بالتدريج وترعرع في المجال الأوسع لبلدان الغرب الإسلامي، بل وامتد تأثيره إلى بلاد السودان الغربي.[5]

مر تطور الخط المغربي بعدة مراحل، ويمكن بسط ذلك حسب تسلسل السلالات التي حكمت المغرب إلى ما يلي:

العصر الإدرسي:

عرفت الفترة الإدريسية انتشارا واسعا للخط الكوفي العراقي بطابعه الشرقي، وهو الخط الذي استعمل على الدراهم الإدريسية، ويتميز الخط الكوفي الشائع في هذا العهد بطابع البساطة والجفاف وعدم الغنى. مع الإشارة إلى أن السيادة عموما في مجال الخط في تلك الفترة كان لمدرستين: مدرسة الخط الإفريقي ومدرسة الخط الأندلسي.[6]

العهد المرابطي والموحدي:

خلال هذا العهد اكتسح الخط الأندلسي منطقة الغرب الإسلامي كلها، بما فيها المغرب الأقصى، كما أبدع المغاربة في الخط العربي، وخاصة في العهد الموحدي نتيجة اهتمام الخلفاء الموحدين بهذا الفن، وكان منهم من يكتب بأكثر من خط أمثال الخليفة المرتضى، وتميز عهده بتأسيس أول مركز عمومي للنساخة؛ وهو خزانة مدرسة العلم بالجامع المرتضى بمراكش.[7]

العهد المريني:

في صدر حكم المرينيين، عرف الخط الأندلسي المنتشر في المغرب تطورا، وبرزت مدرسة فاس وسادت عموم منطقة الغرب الإسلامي، كما تفوقت مدن مغربية أخرى في الخطوط ومنها: سبتة، وتازة، ومكناس، وسلا، ومراكش. كما أن الخط المغربي استكمل شكله النهائي في الفترة المرينية حيث بدا متميزا عن الخط الأندلسي سواء في موقعه وفي أصنافه. وأضحى “الخط المغربي” أو “خط المغاربة” ينقسم من حيث الإجادة إلى ثلاثة أقسام: مغربي حضري في الحواضر الكبرى، وخط مغربي بدوي منتشر في جميع جهات المغرب شمالا وجنوبا تكتب به المؤلفات العربية والأمازيغية، وخط يحتفظ بالسمات الأندلسية. أما من حيث الأصناف فقد استقرت في تلك الفترة في خمسة أصناف: الخط الكوفي والخط المبسوط والخط المجوهر وخط الثلث المغربي والخط المسند أو الزمامي.[8]

العصر السعدي:

خلال فترة حكم الدولة السعدية (الزيدانية) تطور مجال الوراقة وتعليم الخطوط وتأسيس مدارس لتعلم الخط ومن ضمنها مدرسة جامع المواسين لتعليم أصول هذا الفن، فبرز خطاطون لامعون، كما كان الخليفة المنصور السعدي (أحمد المنصور الذهبي) يجيد الكتابة بخط الثلث المغربي، وقد ابتكر حروفا خاصة لكتابة مراسلاته السرية. وقد عرفت هذه المرحلة ازدهارا للخطوط المغربية والزخرفة الكتابية مما تجلى في كتابة المصاحف والآثار المعمارية وفي الكتابة على القطع النقدية.[9]

الفترة العلوية:

برزت في فترة حكم الدولة العلوية معالم الخطوط المغربية بشكل واضح منذ عهد المولى الرشيد والمولى إسماعيل واستمرت نفس الأنواع مع تفاوت في الجودة إلى عصر المولى سليمان في أهم الحواضر المغربية وعلى رأسها مكناس، وتخصصت معها مدن فاس ومراكش في جودة الخطوط المغربية، بينما احتفظت مدينة الرابط وسلا ببعض بقايا الخط الأندلسي. غير أن الخط المغربي بعد هذه الفترة عرف تراجعا في الجودة مما دفع بالخطاط المغربي أحمد ابن قاسم الرفاعي الرباط (ت. 1841هـ) يؤلف بإيعاز من العلامة أبي علي اليوسي مؤلفا في قواعد الخط وصناعته بهدف حفظ أصوله، فوضع منظومة بعنوان “نظم لآلي السمط في حسن تقويم بديع الخط” ثم شرحها في كتاب بعنوان “حلية الكاتب ومنية الطالب”.[10]

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي حدث تطور جديد في الخطوط المغربية نتيجة ظهور الطباعة الحجرية سنة 1864م فساهم الأمر في تجويد الخطوط والتفنن فيها وخاصة الخط المجوهر، فقد تعرضت أصناف من الخطوط الأساسية إلى تنويعات أسلوبية عديدة وذات طابع محلي وتفرعت إلى أنواع من الخطوط من نفس الصنف.[11]

أما في مرحلة الحماية الفرنسية بالمغرب، فقد عاش الخط المغربي أزمة كبيرة نتيجة هيمنة الحرف الأجنبي في مجال التعليم وفي الحياة العامة على حساب اللغة العربية وحرفها، الأمر الذي دفع الحركة الوطنية إلى إطلاق مبادرات لتلقين الطلاب في المدارس اللغة والخط العربيين، وظهرت في منطقة شمال المغرب سنة 1949م مذكرات تعليم الخط العربي للمؤلفين: محمد البهاوي السوسي (ت.2008) وأنطونيو كَارسيا خاين، كما تم إصدار جميع النقود المغربية بخط الثلث المغربي.[12]

وبعد الإستقلال حضر الخط المغربي بشكل كبير في الرسائل والظهائر الملكية. وقد التحق بالديوان الملكي جملة من الخطاطين المرموقين الذين يتقنون الخط المغربي بجميع أنواعه، وتم إنجاز المصحف الحسني بأمر ملكي والذي خططه الخطاط أحمد البهاوي السوسي (ت. 2000)، كما أشرفت وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية على طبع المصحف الحسني المسبع وقد قام بإنجازه سبعة من الخطاطين المغاربة بخط موحد هو خط المبسوط عام 1400ه/1980م، وهم: محمد المعلمين، محمد امزّال، عبد الإله أمزّال/ محمد المصلوحي، إمام الورديغي، جمال بنسعيد، محمد الليث.[13]

ومن أعلام الخط والنساخة الذين برزوا في الفترة المعاصرة نجد: محمد الرفاعي (ت1841)، ومحمد القندوسي الفاسي (ت. 1861)، وأحمد بن الحسين زويتن الفاسي (ت. 1961)، وعبد الكريم سكيرج (ت. 1984)، وعبد السلام بناني (ت. 1997)، أحمد البهاوي السوسي (ت.2000) وأخوه محمد البهاوي السوسي (ت. 2008)، والخطاط والفنان عبد الكريم الوزاني المكناسي، والخطاط بلحسن الطنجاوي، والخطاط أحمد الجوهري (ت. 2000). وقد خلف هؤلاء الأعلام مجموعات أخرى من الخطاطين المغاربة الشباب الذين أبدعوا في مجال الخطوط المغربية وحصلوا على إجازات في الخطوط الشرقية، بل هناك منهم من نال جوائز كبرى مشرفة في الخط المغربي والمشرقي.[14]

أنواع الخطوط المغربية

خلال مسيرته الطويلة وفي ظل تعاقب الدول المغربية المختلفة تمكن الخط العربي في نسخته المغربية من فرض نفسه وتميزه وأصالته سواء كان ذلك في أسلوبه وهندسته، أو في أشكاله وزخرفته، فتفرعت عنه خطوط عديدة، والتي انحصرت عموما في خمسة أنواع اساسية[15]:

- الكوفي المغربي: هو خط هندسي بديع يتميز بخطوط مستقيمة وزاويا حادة، وهو من الخطوط التزيينية التي لا تستعمل في الكتابة العادية إلا نادرا. وقد قل استعماله بعد العصر الوسيط فلم يعد مستعملا إلا في كتابة عناوين السور في بعض المصاحف وزخارف بعض الصناعات التقليدية والعمارة، وفي بعض أعمال فن التشكيل المعاصر.

- الخط المبسوط: يعتبر الخط المبسوط من أكثر الخطوط المغربية انتشارا وشهرة بأحرفه اللينة المستقيمة، ويتميز بالوضوح وبسهولة القراءة، وقد استعمل منذ القديم في كتابة المصاحف الكريمة وكتب ألدعية والصلوات، وعلى أساسه يتم التعليم في الكتاتيب القرآنية.

- الثلث المغربي: يعرف أيضا “بالمشرقي المتمغرب”، ويمتاز بجمال حروفه وليونتها وانسيابها. كما يمتاز بإمكانيته غير المحدودة على التشكيل. ويستعمل الثلث المغربي أكثر للتزيين، فتكتب به فواتح السور وديباجة بعض الكتب، كما يستعمل غالبا في زخرفة المساجد والأضرحة والمدارس العتيقة.

- الخط المجوهر: خط دقيق تمتاز حروفه بالصغر والتقارب، ويتميز بملامحه الرشيقة وشكله المكثف. وانحدر المجوهر من الخط المبسوط في حدود القرن السادس الهجري. وشاع استعماله في القرون المتأخرة خصوصا في الرسائل والظهائر السلطانية وفي جل المؤلفات المخطوطة، وكان أيضا هو الخط الرسمي المعتمد في المطبعة الحجرية.

- الخط المسند: يعرف بهذا الإسم لأن حروفه مائلة إلى اليمين ومتسلسلة، وينحدر من الخط المجوهر. ويعرف أيضا “بالزِّمامي” وهذا الإسم مشتق من الزمام وهو التقييد والتسجيل في الدارجة المغربية. ويستعمل أساسا في التقاييد الشخصية وفي الرسوم العدلية وفي التقاييد والكنانيش العلمية والإدارية. ويعرف عند العامة بخط العدول”، وهو صعب القراءة.

فن الخط المغربي.. آفاق واعدة رغم التهميش

من الخلاصات التي يمكن أن يخرج بها المتتبع لتطورات الخط المغربي في السنوات الأخيرة، أنه رغم الجهود التي بذلت من أجل الحفاظ على الخط المغربي، والنهوض به وتعليمه ونشره، فإن المؤسسات الرسمية حافظت على التقليد الذي دأبت عليه الحماية الفرنسية في تهميش الخط المغربي في أعمالها وتعويضه بالخطوط المشرقية والإعتماد عليها بشكل مكثف وخاصة الخط النسخي المشرقي. باستثناء بعض الأعمال الرسمية مثل الظهائر والرسائل الملكية والعقود العدلية بالمحاكم. وتبقى مصالح القصر الملكي أحد القلاع الحصينة التي حافظت على استعمال الخطوط المغربية. بحيث ما يزال القصر الملكي يحتفظ بعدد من الخطاطين المرموقين لهذه الغاية.[16]

ورغم تلك الوضعية الشاذة، فإن المدرسة المغربية في الخط العربي تحظى بالتميز والحضور الدائم في مختلف المحافل العربية والإسلامية سواء بما يتوفر عليه المغرب من مخطوطات ووثائق، أو بمساهمة الخطاطين المغاربة في المباريات والدولية والذين شاركوا فيها أو نالوا فيها جوائز رفيعة. يضاف إلى ذلك الحركية التي يعرفها المجال على المستوى الوطني من خلال تنظيم الملتقيات والمعارض والجوائز المتعددة وخاصة جائزة محمد السادس لفن الخط المغربي، وكذا افتتاح أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء سنة 2012، والتي تتبع لمؤسسة مسجد الحسن الثاني، وهي أكاديمية للتكوين والبحث، تحتوي على تسع تخصصات، منها: العمارة المغربية، والخشب، والمعادن، والجلد، والزليج المغربي، والخط العربي، والفنون الزخرفية.[17]

المراجع

[1] أفا عمر، معلمة المغرب، ج 11، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ومطابع سلا، 2000، ص 3749[2] أفا عمر، معلمة المغرب، ج 11، مرجع سابق، ص 3749

[3] عمر أفا ومحمد المغراوي، الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (المغرب)، ط2، 2013، ص 34.

[4] عمر أفا ومحمد المغراوي، الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق، مرجع سابق، ص 30-32.

[5] عمر أفا ومحمد المغراوي، الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق، ص 34-35.

[6] أفا عمر، معلمة المغرب، ج 11، مرجع سابق، ص 3749.

[7] أفا عمر، معلمة المغرب، ج 11، مرجع سابق، ص 3749.

[8] أفا عمر، معلمة المغرب، ج 11، مرجع سابق، ص 3749-3750.

[9] أفا عمر، معلمة المغرب، ج 11، مرجع سابق، ص 3750.

[10] أفا عمر، معلمة المغرب، ج 11، مرجع سابق، ص 3750.

[11] أفا عمر، معلمة المغرب، ج 11، مرجع سابق، ص 3750.

[12] عمر أفا ومحمد المغراوي، الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق، مرجع سابق، ص 42.

[13] عمر أفا ومحمد المغراوي، الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق، مرجع سابق، ص 45.

[14] عمر أفا ومحمد المغراوي، الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق، مرجع سابق، ص 45-47.

[15] عمر أفا ومحمد المغراوي، الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق، مرجع سابق، ص 62-70.

[16] عمر أفا ومحمد المغراوي، الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق، مرجع سابق، ص 47.

[17] عمر أفا ومحمد المغراوي، الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق، مرجع سابق، ص 47-56.