المحتويات

مقدمة

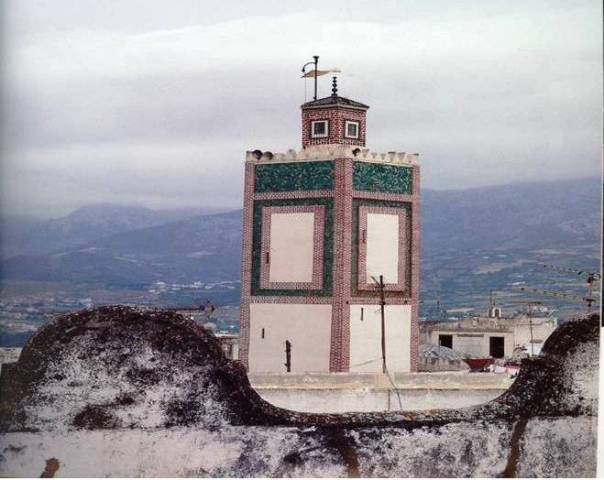

الجامع الأعظم أو الجامع الكبير كما يسمى -حاليا- عند سكّان تطوان، هو مسجد عتيق ذو مكانة معتبرة، ترتفع صومعته داخل أسوار هذه الحاضرة الشمالية، وتمتد رحابة مصلاّه وصحنه في قلب المدينة، ليكون مركزا لها، أما اسمه فقد تعدّى المدينة وأحوازها بما كان يشهده هذا الموضع من استقبال وفود طلبة العلوم الدينية واللغوية، علاوة على ذلك تمثّل هذه المعلمة تُحفة معمارية تلتئم فيها بساطة البناء مع تعقيد الزخرفة والهندسة. وقد عبّر أحمد الرهوني عن الإحساس الذي ينتاب زائره قائلا: إنه موضع “تنشرح فيه النفوس، وترتاح فيه الأرواح وقد خصّه الله برونق نور، الله أعلم بسرّ ذلك فيه”[1].

تشييد المسجد الكبير

تبدو المصادر شحيحة بخصوص تقديم معلومات حول الجامع الأعظم الذي شُيّد في قلب حي “البلد” وسط المدينة العتيقة، خلال العقود الأولى لتأسيس تطوان الحديثة، وهي محصورة -المعلومات- في موقعه المهم القريب من سوق السياغين بجوار الملاح (البالي) بوسط المدينة، ما جعله يظهر من جميع جهات البلد، وتؤكد المعطيات التي تخص المسجد خلال هذه الفترة أنه كان مجاورا لمدرسة جرى هدمها خلال القرن 19م[2].

ساهم هذا الغموض الذي حام حول بدايات هذه المعلمة في وجود خلط بين الجامع الأعظم (الجامع الكبير) ومسجد القصبة، فالمسجد الذي سماه المؤرّخ أحمد الناصري بالمسجد الجامع هو مسجد القصبة حيث استقر مؤسس المدينة القائد الأندلسي علي المنظري وجماعته[3]، أما الجامع الأعظم الذي نتحدث عنه فكان في البداية مسجدا صغيرا، من بين عدد قليل من المساجد شُيّدت في العقود الأولى من تاريخ المدينة، ومع ذلك -كما ينقل الرهوني– فإنه كان هو الأعظم[4].

ترميم المسجد وتوسعته

اقتضى تمديد عمر الجامع الكبير في تطوان أن تجرى عليه ترميمات بعضها كان كبيرا بحيث غيّر هويّة المسجد وغيّر معها مكانته داخل المدينة، فيما كان بعض هذه الإصلاحات ضروريا من أجل أن يستمرّ في أداء وظائفه ويحسّنها.

توسعة المسجد في عهد المولى سليمان:

تُجمع المصادر والمراجع على أنّ الجامع الكبير شهد توسعة في عهد السلطان العلوي المولى سليمان، إذ كان قبل ذلك مسجدا صغيرا، فأعطى هذا السلطان الأمر لتوسيعه فتمّ ذلك سنة 1223هـ/ 1808م[5]. تطلّبت عملية توسعته هدم مدرسة مجاورة له كانت تحمل اسم الفقيه “الروشة”، وهي من بين أوائل المدارس التي شيّدت بالمدينة ما يؤكد عتاقة المسجد الكبير[6]، فضلا عن هدم عدد من البيوت كانت في ملك أسر يهودية، وذلك بعدما جرى نقل يهود تطوان من الملاح البالي إلى حيث اقتطعهم مولاي سليمان (ت. 1822م) أرضا بجوار باب الرواح، “وبعد أن رضي اليهود الأرض الجديدة وشهد عليهم العدول وأمضى ذلك رؤساؤهم، بنى لهم الملاح الجديد ولا يزال حتى الآن”.[7]

تغيّرت الهوية المعمارية للجامع الكبير بعد هذه التوسعة بشكل كبير، فأصبح من حيث الحجم أكبر مسجد داخل المدينة العتيقة لتطوان، ومن حيث الشكل الهندسي وخصائص الصومعة يحمل هوية القرن 19م، التي تؤاخيه مع بعض المساجد الأخرى في المغرب، من بينها الجامع الكبير بطنجة.

الإصلاح بعد الاحتلال الإسباني الأول لتطوان:

تعرّض الجامع الكبير إلى جانب الكثير من المساجد والزوايا إلى الإساءة والتخريب وسرقة الممتلكات إبان احتلال الجيش الإسباني لتطوان ما بين 1859-1862م، ما تطلّب إصلاحات ضرورية بعد جلاء الغزاة، فتمّ الأمر برعاية السلطان محمد بن عبد الرحمان، الذي أرسل رسالة إلى تطوان في 11 ربيع الأول 1280هـ/1863م، كلّف بواسطتها الأمين محمد اللبادي، بمباشرة إصلاح الأملاك من جملتها الجامع الكبير[8].

الترميم زمن الاستعمار الإسباني (1913-1956):

إبان الاستعمار الإسباني، حافظت الحكومة الخليفية على نفوذها في مجال الأوقاف، إذ كان هذا القطاع من القطاعات القليلة التي كلّفت بها السلطات المحليّة المغربية، فأدخلت بعض الإصلاحات على الجامع الكبير، خلال فترة القائد محمد أشعاش، وتحديدا صحن المسجد، وإضافة مكان للوضوء داخل المسجد، وكان ذلك الإصلاح كما يظهر في النقش الموجود بالمسجد سنة 1359ه/1940م.

الترميم في إطار مشرع ثمين تراث المدينة العتيقة (2011-2014):

بعد أن طال العهد بالجامع الكبير دون ترميم، أعيد تأهيل هذه المعلمة الدينية بين سنتي 2011 و 2014، بكلفة 12 مليون درهم، في إطار مشروع واسع لتأهيل المدينة العتيقة، وهمت أشغال الترميم، التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ترميم السقوف وتدعيم أرضية وجدران المسجد إضافة إلى المرافق الصحية التابعة له، فضلا عن إصلاح الأبواب والمقصورة، وإعادة تلبيس الصحن، وتأهيل الشبكة الكهربائية[9].

معالم المعمار بالجامع الكبير

توجز فضاءات الجامع الكبير وهيئته تاريخ تطوان المعماري، الذي انتقل من البساطة التي امتازت بها دور وأحياء الأندلسيين الذين هُجّروا من الأندلس، إلى التعقيد الذي استلهمته الحرف المعمارية مع مرور الوقت من عصور الازدهار المغربي-الأندلسي.

حجمه وأبوابه:

تبلغ مساحة الجامع الكبير ما يقارب 770 متر مربع، أما ارتفاعه فيبلغ 10 أمتار تقريبا، وهو محاط بالمنازل من كلّ جهة، أما السقف فهو محول على خمسة صفوف من الأعمدة ملبسة الأسافل بالخشب المدهون، يحتوي كل صف منها على 7 أقواس و7 أعمدة، وله ثلاثة أبواب خشبيّة ضخمة يبلغ طولها حوالي ثلاثة أمتار:

- الباب الأول رئيس؛ يقع أمام الشارع الذي يؤدي إلى قلب المدينة، وعن يمينه ويساره شارعين كل وحد منهما ينتهي إلى باب من أبوب المدينة (باب العقلة وباب سيدي الصعيدي)، وعلّق أمام هذا الباب في سقف الشارع فانوس مذهّب.

- الباب الثاني يقع قبالة مرحاض ومكان للوضوء خارج المسجد، وهو مبلّط من الداخل بالرخام، ويجد الداخل منه صهريجين للوضوء عن اليمين وعن الشمال يُملآن من شبكة المياه الأصيل التي تنحدر من سفح الجبل.

- الباب الثالث: فيخصّص للدخول إلى مصلى النساء، اللواتي يلجن إليه عبر زقاق خارجي ضيّق.

الصومعة:

ترتفع صومعة الجامع الكبير في سماء تطوان نحو 20 مترا، ويحتوي سُلّمها على 107 درجة، حيث تشمل زاوية الرؤية من فوقها سفح مرتيل، وأرباض تطوان إلى الجبال المحيطة بالمدينة، أما شكلها فهو مربع، ونصفها السفلي أبيض، ونصفها الأعلى فيه من الجوانب الأربع، أربع مستطيلات بيضاء مطوقة بالآجر الأحمر، والباقي من محيط الصومعة ملبس بالزليج الأخضر، ما عدا القمة فإنها حمراء وسطحها المحدد الرأس مسقفا بالقرميد الأخضر، وفي النصف الأسفل من الصومعة بيت صغير للساعات يحتوي على سبع ساعات كبيرة متفاوتة في القدم، وفيه بيت آخر للمؤقت، أحد بابيه إلى جهة سطح المسجد، والثاني داخل الصومعة[10].

المحراب:

يقع على يسار المنبر، “وهو آية من آيات الفن المغربي البديع لما فيه من النقوش الرائعة، والألوان البراقة المذهبة الصفراء تؤازرها أخرى حمراء وخضراء”[11] ويشمل المحراب من السقف إلى الأرض، وفي أعلاه مما يلي السقف نقش بخط جميل مذهب، (بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)، وأما على باب المنبر وباب المقصورة فقد كتب بخط كوفي منقوش على الخشب بلون ذهبي كلمة الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

الصحن:

جعل الصحن المكشوف للسماء في غرب المسجد، وله ثلاثة أبواب، تيسر الولوج إلى فضائه الذي بلّطت أرضيته بالرخام الحر، وفي وسطه نافورة للماء مطوقة بسياج من المرمر على شكل نجمه مثمنة الأضلاع، وكان فرش هذا الصحن ونافورته من الإصلاحات المتأخرة التي أدخلت على المسجد كما يدل على ذلك تاريخها المنقوش على رخامة في الجدار فوق أنابيب الوضوء، وهو سنة 1359 هـ/1940م، ثم وضعت فيما بعد على جدار من الجدران الأربعة لهذا الصحن مزّولة (ساعة شمسية)، من إنجاز المهندس المؤقت عبد الواحد بلحاج سنة 1414هـ/1993-1994م.

أدوار الجامع الكبير في مدينة تطوان

أدى هذا المسجد عبر تاريخه أدوارا متعددة المجالات ومتفاوتة المستويات من بينها:

الصلاة والخطب:

لا دور للمسجد أولى من الدور الذي شيّد له أساسا، وهو احتضان المسلمين لتأدية الصلوات الخمس، وصلاة العيدين، فضلا عن النوافل، وقد استمرّ هذا المسجد محافظا على هذا الدور دون توقف، منذ تدشينه إلى لحظتنا هذه، كما أنه من أكثر مساجد تطوان العتيقة استقبالا للمصلين بحكم موقعه، أما بخصوص الخُطب، فقد كان منبر هذا المسجد هو الأهم من بين منابر المدينة، وكان يعتليه في الغالب أعلم خطباء تطوان وأفصحهم، حتى حينما زار الملك محمد الخامس المدينة عقب الاستقلال سنة 1957م، اختار منبر الجامع الكبير ليلقي خطبته يوم الجمعة.

الخدمات العلمية:

توهّج اسم هذه المعلمة وارتقى من بين منابر العلم ومؤسساته بتطوان خلال القرن 19م، ليبلغ قمته في أداء هذه المهمة خلال القرن 20م، فقبل ذلك كانت بعض المؤسسات الأخرى بالمدينة هي التي تؤدي هذا الدور، كمدرسة لوقش، وبعض الزوايا والمساجد، إلاّ أن تراجع هذه المؤسسات عن دورها بفعل التحولات الثقافية والسياسية التي أفضت إلى أن يصبح الجامع الكبير “الكليّة التطوانية” كما عبّر عن ذلك الرهوني في موضع الترجمة لأحد فقهاء المدينة[12].

احتضن هذا الجامع مجالس علمية في معظم الفنون والعلوم الشرعية، والعربية، وبعض العلوم القريبة منها كعلم التوقيت والحساب، إذ كان مقصدا للطلاب إلى جانب مؤسسات أخرى أبرزها مدرسة لوقش، ودرّس فيه نخبة من العلماء المغاربة من جملتهم الشيخ محمد الحراق (ت1261هـ/1845م) الذي جاء قادما من مدينة فاس بعد أن قدّم أهل تطوان طلبا للسلطان سليمان عقب توسعة المسجد بأن يرسل إليهم عالما يعمّر المسجد المذكور بالدروس العلمية، وكان عدد طلابه يبلغ أحيانا إلى المئات، لكل واحد منهم منحة نقدية تقدم له من أحباس الجامع علاوة على الخبز وتبرعات المحسنين، ثم أخذت قيمة المنحة ترتفع بتقدم الزمن إلى أن بلغت سنة 1947م نحو من 750 فرنك للطالب، وذلك في بعدما اتسع منهاج التعليم الديني[13]، كما درّس في الجامع العشرات من العلماء البارزين أمثال العلامة أحمد بن محمد السلاوي (ت. 1320هـ/1902م)[14]، والفقيه عبد الرحمان الحائك (ت. 1277هـ/1860م)، والفقيه الأديب العربي الخطيب من أهل القرن 13هـ/20م…[15]

واستكمالا لوظائفه العلمية تمتع هذا الجامع بمكتبة زاخرة، كما كان شأن جلّ المساجد المهمة في المغرب قديما، وتظهر عناوين الكتب والشخصيات التي أوقفتها القيمة العلمية للمسجد، ومن أشهر كتب الجامع الكبير المخطوطة ما يلي: نسخة من صحيح البخاري أجزاءها من 1 إلى 3 (حسبها مولاي محمد بن عبد الله سنة 1184 هـ)، شرح الخرشي على الشيخ خليل وأجزاءه 5 (حبسه مولاي محمد بن عبد الله سنة 1198هـ)، شرح المواق على مختصر خليل جزآن (حبسه مولاي محمد بن عبد الله سنة 1198هـ)، نسخة ناقصة من صحيح البخاري أجزاؤها من 6 إلى 11 (حبسها الفقيه الحاج عبد الكريم السفاج التطواني)، و14 جزءا من فتح الباري (حبسه السلطان مولاي الرشيد على الجامع الكبير بتاريخ 1364هـ)، صحيح البخاري جزآن (حبسه محمد بن المهدي اليزيد سنة 1206هـ).

التأطير السياسي والثقافي:

أدى الجامع الكبير لتطوان إلى جانب الأدوار السابقة، دور مؤسسة تأطير سياسي وثقافي لأهل البلد، خصوصا في مرحلة الاستعمار 1912-1956، حيث كان يشهد هذا المسجد تنظيم اجتماعات تلقى فيها خطبا وطنية تدين السياسات الاستعمارية أو تتضامن مع قضية من قضايا الوطن والأمة، وتشهد بذلك تقارير الجهات الأمنية للإدارة الاستعمارية الإسبانية التي تؤكّد أن المسجد الأعظم (الجامع الكبير) بتطوان على رأس المساجد التي كان الوطنيون يجتمعون فيها، حيث تكرر ذكر المسجد في تقارير عديدة[16]، كما كانت تخرج جلّ التظاهرات السياسية المنددة بالسياسات الاستعمارية (1930، 1948، 1953…) من داخل هذا المسجد لتجوب شوارع وأزقة المدينة تنديدا بالاستعمار ومطالبة بالحرية.

المراجع

[1] أحمد الرهوني، عمدة الراوين في تاريخ تطاوين، ج 2، تحقيق جعفر ابن الحاج السلمي، جمعية تطاون أسمير، الطبعة الثانية، تطوان، 2001، ص، 14.[2] محمد بن عزوز حكيم، معلمة تطوان، مطبعة الخليج، 2001، ص، 199.

[3] أحمد الناصري، الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى، ج4، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء 1997، ص، 124.

[4] الرهوني، عمدة الراوين في تاريخ تطاوين، ج 2، مرجع سابق، ص 14.

[5] جون لوي مييج – امحمد بن عبود – نادية الرزيني، تطوان الحاضرة الأندلسية، ترجمة مصطفى غطيس، جمعية تطاون أسمير، الطبعة الأولى، طنجة، 202، ص، 59-60

[6] محمد بن عزوز حكيم، معلمة تطوان، ص، 199.

[7] محمد العربي الهلالي، "الجامع الأعظم بتطوان"، دعوة الحق، العدد 53، ص: 24-27.

[8] محمد داود، تاريخ تطوان، ج6، مرجع سابق، ص 55.

[9] https://www.assahraa.ma/journal/2011/142477أنظر موقع جريدة الصحراء (تاريخ الاطلاع 23 مارس 2025)

[10] محمد العربي الهلالي، "الجامع الأعظم بتطوان"، دعوة الحق، العدد 53، ص: 24-27.

[11] محمد العربي الهلالي، "الجامع الأعظم بتطوان"، دعوة الحق، العدد 53، ص: 24-27.

[12] أحمد الرهوني، عمدة الراوين، ج7، تحقيق جعفر ابن الحاج السلمي، جمعية تطاون أسمير، 2007، ص، 61.

[13] محمد داود، تاريخ تطوان، ج6، مطبعة المهدية، تطوان، 1970، ص، 193.

[14] انظر ترجمته: أحمد الرهوني، عمدة الراوين، ج6، تحقيق جعفر ابن الحاج السلمي، جمعية تطاون أسمير، تطوان، 2006، ص: 168-177.

[15] أحمد الرهوني، عمدة الراوين، ج 2، مرجع سابق، ص 14

[16] تقرير حول الأنشطة الوطنية 6 شتنبر 1946، أرشيف باريلا، الحقيبة، 140-129، الوثيقة 88.