المحتويات

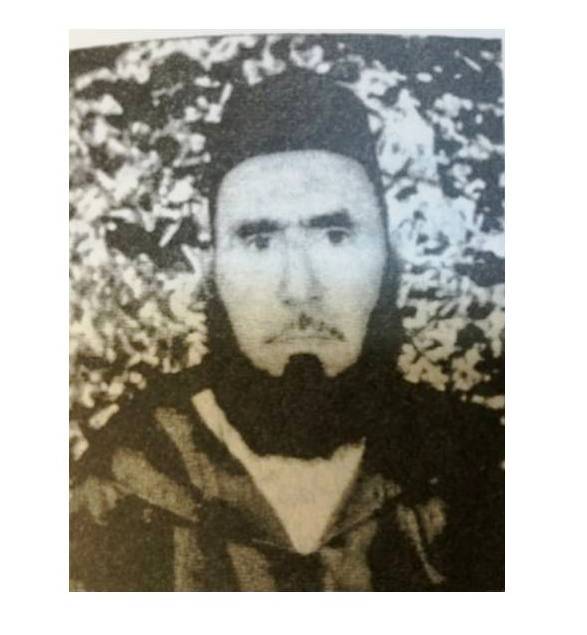

المولد والنشأة[1]

ولد الفقيه المربي العياشي بن الخضر المنصوري في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين في قرية “عين كريمة”، قبيلة بني يوسف القريبة من مقام الشهيد المولى عبد السلام بن مشيش، بين مدينتي القصر الكبير والعرائش، وكانت حينها جزءا من إقليم تطوان الخاضع آنئذ للاحتلال الإسباني لشمال المغرب. وبعد ميلاده بشهور توفي والده “الخضر المنصوري”، لينشأ في كنف والدته أم كلثوم أحمد الصمدي، التي سهرت على تربيته وتعليمه في عدد من المدارس التقليدية الملحقة بالمساجد المنتشرة في أرجاء شمال المغرب، فحفظ القرآن الكريم على يد أستاذه الفقيه التهامي الصمدي الذي تعهده بالرعاية في أحد المدارس بضواحي القصر الكبير؛ لينشئه تنشئة دينية ووطنية بحكم انتمائه للحركة الوطنية ممثلة في ثورة الجهاد و المقاومة التي قادها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، إذ أنه كان كاتبا لأحد قادتها في المنطقة. وبعد انتهاء هذه الحركة انتمى الفقيه التهامي الصمدي حينها إلى حزب الإستقلال، قبل التحاقه بحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية.

التحصيل العلمي

التحق العياشي المنصوري بإحدى المدراس العتيقة التي كان يشرف عليها الشيخ عبد الرحمن البراق، وكانت موجودة في مدشر”أمزواق” في رَبع بني يحي بقبيلة بني يوسف. حيث استكمل دراسته هناك بتلقي مجموعة من المتون في اللغة العربية والعلوم الدينية المختلفة طيلة النصف الثاني من عقد الخمسينات من القرن العشرين. ثم التحق طالبا نظاميا بالمعهد الإسلامي هناك ليحصل على الشهادة الثانوية قبل الالتحاق بمركز تكوين المعلمين الذي تخرج منها معلما للغة العربية والتربية الإسلامية، ليتم تعيينه بمدينة الدار البيضاء معلما رسميا ب”مدرسة بشار بن برد” في حي عين الشق شهر شتنبر سنة 1964، فاستقر به المقام هناك منذ ذلك الوقت.

الجهود العلمية والدعوية

شكل انتقال مترجمنا إلى مدينة الدار البيضاء محطة جديدة في حياته، حيث بدا نشاطه المدني والخيري والدعوي يأخذ أبعادا أكثر تشعبا. وقد كان للقائه بأستاذه العلامة محمد كَنوني المذكوري الفقيه والمناضل الوطني المعروف تأثيرا كبيرا عليه؛ فقد عمّق على يديه معرفه في علوم أصول الفقه والتفسير والحديث مع ثلة من رجال التعليم الذين ينحدرون من شمال وجنوب المغرب، الذين تحلقوا حوله وشكلوا خلية عمل وتثقيف انعكست على أجواء مهنة التعليم بالدار البيضاء في فترة كان الحماس فيها بعيد الاستقلال قويا ومتقدا.

كان العياشي المنصوري أكثر أفراد المجموعة قربا من الأستاذ محمد كَنوني المذكوري مفتي “رابطة علماء المغرب” حينها، ومسؤول منبرها الإعلامي “ميثاق الرابطة”، إذ كان يساعده في تحرير الإستفسارات القادمة للرابطة ونشرها. كما كان يتولى مهمة تمثيله في المؤتمرات العلمية للرابطة. يضاف إلى ذلك تنظيم لقاءاته مع أقطاب العمل الوطني والفكري والعُلمائي بالمغرب، حيث حضر لقاءات مع الزعيم علال الفاسي الذي كان كثير التشاور مع الفقيه محمد كَنوني، وكذا لقاءات مع قيادات استقلالية أخرى مثل أبي الشتاء الجامعي… إضافة إلى لقاءاته الكثيرة برئيس رابطة علماء المغرب العلامة عبد الله كنون، وفقيه تطوان العلامة محمد بن تاويت، وعلماء أسرة آل الصديق الشهيرة في طنجة. إضافة إلى بعض المثقفين والأدباء والعلماء القادمين من خارج المغرب منهم: أبو الحسن الندوي، ومحمد إنعام الحسن الكاندهلوي (المرشد الثالث ل”جماعة الدعوة التبليغ” منذ تأسيسها الذي التقاه في أول زيارة له للمغرب سنة 1964 حين كان نشاط الجماعة في مسجد عين الشق بالدار البيضاء)، وأبو بكر الجزائري، وعبد الرحيم بن عبد البر المصري… ومن داخل المغرب محمد تقي الدين الهلالي وآخرون. باشر الأستاذ العياشي المنصوري عمله الدعوي في مساجد الدار البيضاء ابتداء من المسجد الكبير في عين الشق، ثم مسجد النور التابع ل”جماعة التبليغ” في الدار البيضاء الذي استمر فيه أقل من ثلاث سنوات إذ خلف فيه خطيبا بارزا هو الأستاذ عبد العزيز الديبي الذي كان مناضلا معروفا في حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية. بعدها سيخوض تجربة أخرى بمسجد حي حَكَم، ثم مسجد الجزائر بحي البرنوضي قبل الإنتقال إلى مسجد عمر بن الخطاب في حي السدري… ناهيك عن مساجد كثيرة ألقى فيها دروسا مسائية أو ليلية طيلة عقدين من الزمن.

بالموازاة مع ذلك كان للأستاذ العياشي المنصوري نشاط مدني وجمعوي مقدر؛ إذ بالإضافة إلى مساعدته لعضو مكتب رابطة علماء المغرب العلامة محمد كَنوني المذكوري على تحرير مراسلاته وردوده المنشورة في جريدة “ميثاق الرابطة”، كان ضمن ثلة من رجال التعليم الذين أسسوا “جمعية شباب الدعوة الإسلامية” مثل: عبد السلام الموذن، القاضي برهون، محمد بنسماعيل، محمد الكشاف، محمد زحل، عمر محسن، محمد العسولي، المهدي الصمدي، الحاج علي الفيلالي، عبد الرحمن الحاتمي…، وهي جمعية ثقافية فكرية تهتم بنشر العلم والمعرفة والثقافة الملتزمة. مثلما كان من المؤسسين لإحدى الجمعيات المهنية التي اهتمت بتأطير رجال التعليم هي “جمعية خريجي مدراس المعلمين”.

هذه الحركية جعلته ضمن المؤسسين البارزين ل”حركة الشبيبة الإسلامية” مع عبد الكريم مطيع، رغم تحفظه فيما بعد، ورفضه الشديد لما بدا عليها من نزوع تسييسي ضيق، انتهى بمشاركة بعض أفرادها في عمليات عنف وتضييق على المخالفين، قبل أن يقطع صلته التنظيمية بها، متشبثا بالنهج السلمي في العمل الثقافي والدعوية.

كما أسس أنوية للعمل الإجتماعي كانت تهتم بفقراء حي عين الشق والأحياء المجاورة لتقديم المساعدات والدعم للأرامل والأيتام والفقراء والمستضعفين. وساهم مع مجموعة من الفاعلين ورجال الأعمال في تأسيس “جمعية مساندة المستشفيات العمومية” التي لعبت أدوارا كبيرة في تجهيز مستشفيات الدار البيضاء بالأدوات والأجهزة اللازمة.

منهجه في العمل وبعض مواقفه

يحكي أصدقاؤه ورفاقه في العمل والميدان قصصا كثيرة عن أخلاقياته؛ فقد كانوا يصفونه بالحِلم والتواضع والصبر والأناة، إذ كان لا يفتأ يدعو إلى اعتماد الحوار ومقارعة الخصوم بالحجة والبرهان بعيدا عن كل أشكال العنف والإكراه.

وكان رحمه الله واسع الإطلاع على مجالات اهتمامه، وقد خلف مكتبة كبيرة، تضم كتبا في اللغة والآداب والفكر والمنطق والعلوم الدينية المختلفة، تجد آثاره على الكتب الموجودة فيها، ملاحظة هنا وشرحا هناك وتفسيرات في كتاب آخر، وطلبا للرجوع إلى مرجع آخر…

رحلاته وعلاقاته الخارجية

كانت أول رحلة له إلى الخارج تلك التي توجه فيها إلى الحج سنة 1973، وهي الرحلة التي التقى فيها بكثير من العلماء أمثال العلامة محمد أمين الشنقيطي صاحب تفسير”أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن”.

أما رحلته الأبرز فكانت إلى الهند وباكستان وأفغانستان وإيران مرورا بالديار الأوربية. وقد كانت بتوجيه من رابطة علماء المغرب للتعرف على جماعة التبليغ ومراكزها وقادتها في آسيا الإسلامية. وقد شارك معه في هذه الرحلة مجموعة من الشخصيات، وفي مقدمتهم مرشد جماعة الدعوة والتبليغ حينها الأستاذ محمد الحمداوي ومحمد علال بشر الإدريسي وآخرون. وقد أثرت فيه هذه الرحلة أيما تأثير، إذ كانت لقاءاته مع المفكرين والعلماء طيلة هذه الرحلة ذات أثر كبير عليه استمر طيلة حياته رحمه الله. إذ رجع من هناك وهو أكثر اعتزازا بانتمائه العربي والإسلامي، خاصة بعدما لاحظه من اهتمام شعوب غير عربية باللغة العربية والدراسات في مجال العلوم الدينية. في حين تعاني الأقطار العربية غربة في اليد واللسان. (كما يقول المتنبي) وخاصة في منطقة المغرب العربي الكبير التي بقيت فيها الفرنسية لغة الإستعمار مهيمنة على مفاصل الإدارة والتعليم رغم تحقيق استقلال ظل يعده منقوصا ما لم يتحقق الإستقلال الثقافي لهذه الأقطار، وهو ما جعله يضع برنامجا جسده في أبنائه وتلامذته، متجاوزا منطق العاجزين في الإكتفاء برفع الشعارات والاقتصار على لعن الظلام.

يضاف إلى ذلك رحلة أخرى له إلى الديار الإسبانية زار فيها الأندلس ومآثرها العربية الخالدة هناك، والمشاركة في أحد المؤتمرات التي نظمتها الجماعة القومية الأندلسية المسلمة. وهو المؤتمر الذي كان يعقد بشكل سنوي وكان يشجع الشباب المثقف على المشاركة فيه، إذ كان حريصا على إدماج الشباب في الإهتمام بقضايا عصره وأمته.

وبسبب ميله إلى معرفة تجارب الشعوب ولإطلاع على حضاراتها كان اهتمامه بالسفر كثيرا، خاصة عن طريق البر بعيدا عن أجواء رحلات الطيران المغلقة، وهكذا كانت لديه رحلة أخرى إلى الجزيرة العربية لأداء مناسك الحج للمرة الثانية، عن طريق الديار الأوربية ثم أقطار المشرق العربي (سوريا، الأردن) قبل الوصول إلى الديار المقدسة رفقة محمد زحل، والعربي شليوة، والحسين مرفوق ومحمد الصابوني.

وفاته

يحكي أحد رفاق مترجمنا في موسم حج سنة 1973، كيف أنه زار معه روضة البقيع وتنمنى أمامه هناك أن يحقق الله له رجاءه بأن يدفن فيها، وهو ما تم له -رحمه الله- بعد عشر سنوات ونيّف، وذلك أثناء رجوعه باتجاه المدينة المنورة، حيث ارتقى إلى ربه في حادثة سير وحيدا بين رفاقه ليدفن في روضة البقيع. وكانت وفاته –رحمه الله- في شهر شتنبر سنة 1984م.

تحدث عنه الشيخ محمد زحل في شهادة مطولة فقال: “كان الأستاذ العياشي المنصوري نموذجا في النزاهة والصدق والإخلاص ومحبة الغير حتى ولو كان مختلفا معه في الرأي والتقدير والإجتهاد. لو قدر له أن يحيا إلى ومننا هذا لكان له شأن كبير في دنيا الناس اليوم”.