المحتويات

مقدمة

من الثابت تاريخيا أن تجربة ناس الغيوان الغنائية التي انطلقت مع بداية السبعينيات قد شكلت لحظة تحول حاسمة في المشهد الفني بالمغرب الذي ظل يعاني من الركود والاجترار لفترة طويلة، كما كانت نقطة جذب جماهيري قوية عملت على نسخ علاقة جديدة مع جمهور المتلقين من خلال إعلان الثورة على أوفاق الإنشاد الرخو والنزعة التطريبية التي كانت متفشية في الأغنية المغربية الرائجة، وعبر اقتراح ذلك البديل النوعي الذي كان يومها يقف في منتصف المسافة بين الاستلهام التراثي لأشكال الغناء البدوي الدفين والتبشير بأسلوب في الأداء جديد قوامه الموضوع الملتزم بقيم التمرد والرفض، والشكل الذي يستنهض ويؤصل ألوان الإيقاع الشعبي المهد في وجوده كالحوزي والكناوي والحمدوشي وأقلال… الخ.

بداية التشكل.. من مسرح الطيب الصديقي إلى الإحتراف

وقد كانت الانطلاقة الأولى لأعضاء مجموعة الغيوان من فضاء الحلقة الشعبية التي كان من معتادهم أن يرتادوها لسماع الأزليات والعْيوط وشهود أشكال الفرجة.. ثم جاءت مرحلة انخرطوا فيها ضمن المجموعات الغنائية العصرية.. وخاصة جوق “بوجمعة السيكليس” الذي نشط خلال أعياد الاستقلال للإسهام في أجواء الاحتفالات الوطنية بعودة الحرية ورحيل الاستعمار.

وفي دار الشباب بالحي المحمدي –الدار البيضاء، وانطلاقا من سنة 1963، سيلتقي الشبان الأربعة، علال، بوجميع، باطما وعمر السيد، ليجربوا مواهبهم في التمثيل المسرحي مع فرق الأحياء كفرقة (الإنارة الذهنية) وفرقة (رواد الخشبة).. وذلك في تزامن مع ممارستهم للغناء الشعبي والعصري كلما أتيحت لهم الفرصة.

وهكذا كان المسرح مدخلهم إلى الغناء، مثلما سبق وأن كان الغناء مدخلهم إلى المسرح، وسيكون هذا الدخول المضاعف والانقلابي سببا حاسما في نجاحهم واكتساحهم المشهد الفني بالمغرب عشية الستينيات.

ولم يمض من وقت طويل حتى قادتهم خطواتهم إلى بناية المسرح البلدي التي كانت تحت إدارة الفنان المسرحي الطيب الصدِّيقي، وتعد يومها مدرسة غير نظامية للملسوعين بفن المسرح يتعلمون فيها أبجديات هذا الفن ويصقلون مواهبهم الفطرية.

وخلال ثلاث سنوات قضوها في ظلال فرقة المسرح البلدي بين 1967 و 1970 سيتاح لهم تملك بعض أسرار المهنة، والتألق في أدوار مسرحية لم يكونوا يحلمون بها وهم يترددون على دور الشباب بالحي المحمدي. بل أكثر من ذلك سيمكنهم الصديقي من المساهمة في أجمل ما في الريبيرتوار المسرح المغربي من أعمال رائدة (ديوان سيدي عبد الرحمان المجذوب، سيدي ياسين في الطريق، في انتظار مبروك، الحرَّازْ، الرَّاسْ والشْعْكوكة والأكباش يتمرنون…)

وقد لعب الصديقي في هذه الحقبة دور المعلم والمرشد إلى نبع الفرجة الشعبية المسكونة بالتجديد ونُشدان التميز.. ولم يكن الرجل يحتاج معهم سوى إلى إشارة عابرة لكي يفطنوا لمراده ويعطوا أفضل ما لديهم من فنون التشخيص والغناء والارتجال..

ومع فرقة المسرح البلدي سيزور الغيوان، الذين لم يكونوا قد أصبحوا غيوانا بعد، في جولة مسرحية: باريس وغرونوبل.. والملائكة، بل سيبلغ الانبهار بهؤلاء القادمين من درب مولاي الشريف حدا جعل بوجميع وباطما يقرران العدول عن العودة إلى المغرب والبقاء في باريس تحت رحمة الصقيع والغربة المميتة.

ولما كان الصديقي قد فتح، في خلفية بناية المسرح البلدي، مقهي من طراز خاص أسماه (الكافي تياتر) وجعله منتدى لرواد المسرح يشاهدون فيه المعارض ويقرأون الأشعار…الخ، فقد راودته فكرة تقديم عروض غنائية لتلك المجموعات الشابة التي تعمل معه في مسرحياته.

وقد أتيح لأعضاء الغيوان أن ينشطوا فضاء (الكافي تياتر) خلال العديد من الليالي ويشنفوا أسماع الحضور النوعي القليل بمقطوعاتهم الشعبية شديدة التميز والخصوصية مثل (الصينية) و(بني الإنسان) والقطعة الهزلية (قطتي صغيرة).. وكان هذا العمل يدخل في صميم انخراطهم كممثلين في فرقة الصديقي.

وكثير من هؤلاء المستمعين لم يستسيغوا هذا اللون الحريف من الغناء لأنهم تعودوا على النمطية والتطريب الرخيص.. وبعضهم رأى في ما يقدمه هؤلاء الشباب، ذوو الشعور المشعثة واللباس اللافت للانتباه، نوعا من التقليعة العابرة التي سرعان ما تذهب بها أدراج الرياح.. ولكن كانت هناك جماعة قليلة من المعجبين الذين أثارتهم طرافة التربة غير المسبوقة وحدسوا ما يمكن أن تسفر عنه فيما لم أتيح لها أن تستكمل نضوجها وتضمن لنفسها أسباب التألق والاستمرار.

ومن حسن حظ الغيوان أن هذه الفئة القليلة التي ثمنت موهبتهم قد سارعت إلى احتضانهم وأمدتهم بالتشجيع والدعم الرمزي مما حفزهم على المزيد من الإصرار على طرق هذا الباب الجديد من أبواب الغناء الشعبي، مدججين بمواهبهم الفطرية وحسهم التراثي العميق وخاصة بحماسهم لخدمة الذوق الشبابي الذي يئس من ابتذال الفن السائد والمأجور وأصبح يتوق إلى غناء جديد يقرب المسافة بين الواقع والإنسان.

وفي سنة 1969 وبتدخل من عمر السيد الذي كان يمثل في السلسلة التلفزيونية (للا غنو) التي كان يعدها يسري شاكر، سيقبل المخرج حسن بورجيلة أن يصور لأعضاء الغيوان أغنية (الصينية)، وكان قد سمعها على سبيل الاختبار، ولكنه اقتصر على تسجيل الأجزاء التي راقته منها بعد أن حذف المواويل وألغى بعض المقاطع.

وعندما جرت إذاعة الأغنية انطلاقا من استوديوهات عين الشق بالدار البيضاء فوجئ الجميع، بمن فيهم الغيوان أنفسهم، بالترحيب الشعبي المنقطع النظير الذي لاقته لدى الفئات العريضة من الجماهير، وأصبحت كلماتها وإيقاعاتها، في وقت وجيز هي والأغنية الساخرة (قطتي صغيرة)، على كل لسان.

وقد صادف أن كان بين هؤلاء المعجبين بناس الغيوان متعهد حفلات اسمه علي القادري سيبادر إلى الأخذ بيد هذه الفرقة الفتية ويمكنها من الآلات الموسيقية التي ظلت تفتقر إليها (بندير، طبلة، سنتير وبوزق..) وزيادة في التعاطف، ولكن أيضا رغبة منه في استدراج أعضاء الفرقة بعيدا عن منافسة الطيب الصديقي، سيدرج القادري بعض أغاني الفرقة ضمن فقرات البرنامج التنشيطي الذي كان يشرف عليه بسينما (ريالطو) بالدار البيضاء.

وصحبة علال الذي تمت دعوته مجددا للالتحاق بالفرقة، إلى جانب كل من عمر السيد وبوجميع وباطما ومحمود السعدي وعبد العزيز الطاهري، سيلتقي الغيوانيون بالجمهور العريض مباشرة لأول مرة.. مما سيجعلهم على اتخاذ القرار الحاسم بالاستقلال بأنفسهم كفرقة غنائية حرة تعمل في إطار جمعية فنية خاضعة لظهير 1958 ويرأسها عمر السيد.. وبهذه الخطوة الأخيرة، سيقطع أعضاء الغيوان كل صلة لهم بالمسرح البلدي (1970)، وسيكون آخر عمل يشتركون فيه مع الصديقي هو المسرحية التاريخية (الزلاقة).. وذلك في وقت كانت فيه علاقتهم مع هذا الأخير قد دخلت في طور من الفتور والتدهور بسبب حالة الضيق والعوز التي عانوا منها طويلا داخل فرقته خاصة خلال رحلتهم إلى الديار الفرنسية.

وكمحترفين مصممين على خوض مغامرة تجديد الأغنية المغربية، سيدشن ناس الغيوان مسيرتهم الفنية، بمعانقة جمهور الشباب في القاعات السينمائية الشعبية بالدار البيضاء، خاصة الفئات الطلابية التي ألهبت حماسهم لدرجة رأوا فيها رمزا للثورة والتحدي وهتفوا باسم الغيوان مرددين الشعارات السياسية التي كانت تذهب بعيدا في تأويل نصوص الأغاني وتفرط في إسقاطها على الواقع المعيش والمليء بالثغرات.

وكان الغيوان قد برزوا في أول حفل لهم انعقد بسينما السعادة بالحي المحمدي بالدار البيضاء سنة 1970، تلته حفلات أخرى هنا وهناك في الأندية الرياضية والقاعات السينمائية.

مثقفون احتضنوا الغيوان في تجربتهم

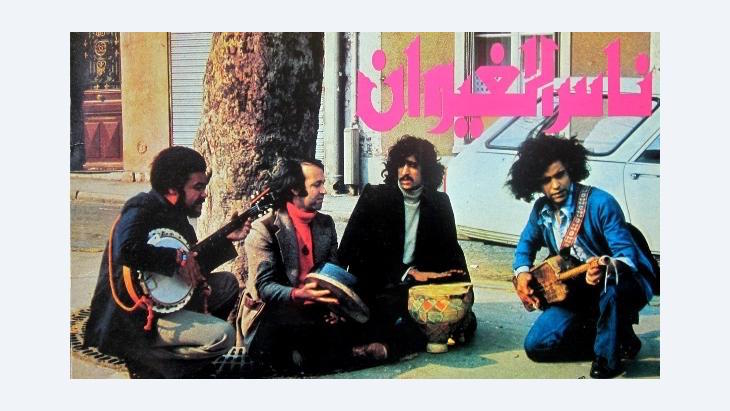

ومن جملة المثقفين الذين تعهدوا الغيوان في بداية انطلاقتهم يجب أن نذكر الطيب الجامعي الذي شجعهم وأشرف بنفسه على طبع ملصقهم الأول الذي أنجزه الفنان الفرنسي ستيفان، وهو الملصق الذي ارتبط بهم وظهر على خلاف أسطوانتهم الأولى وظل علامة على تجربتهم المتميزة.

كما استضافهم الصحفي خالد الجامعي وأحاطهم برعايته وحبه وجعل من بيته في الرباط مقاما لهم عندما يحلون بالعاصمة.. حيث كان من المعتاد أن تتاح لهم مجالسة نخبة من الصحفيين والمثقفين المولعين بالفنون من أمثال إدريس الخوري وبنعيسى الفاسي.

وفي هذا السياق يعترف الغيوانيون أنفسهم بأن انبثاق مجموعهتم لم يكن قرارا فرديا من وحي المزاح، بل أنه كان ثمرة نقاش طويل وصاخب أسهم فيه وعضده بالمشورة والتشجيع العديد من الفنانين الشباب في ذلك الإبان، منهم من لمع اسمه في الوسط الفني كالممثل عبد القادر مطاع والفنانين الساخرين بنياز (باز) وأحمد السنوسي (بزيز).. ومنهم الأقل اشتهارا كالطيب الجامعي والناجي والبرمكي وسواهم.. فضلا عن طائفة متزايدة العدد من الأساتذة والصحفيين والمعجبين.. وكل هؤلاء رعوا هذه التجربة وهي في المهد وأبدوا نحوها الكثير من التعاطف والمؤازرة بل إليهم يعود الفضل في اقتراح تسمية المجموعة بناس الغيوان، هذه التسمية التي تفوح بعبق التاريخ وتفيض بالشاعرية، وأكثر من ذلك تدل على المنحى الغنائي الذي اختارت المجموعة الخوض فيه، وذلك بدل التسمية الأصلية (نيو درويش كروب) التي تشتم منها رائحة التغريب والاستلاب الذي جاء الغيوان تحديدا لمُناوئَتِه ووضعه في أزمة.

سياق تشكل تجربة ناس الغيوان وخصائصها

إن إلقاء نظرة عابرة على الظرفية السوسيوثقافية التي رافقت ظهور هذه المجموعة من شأنه أن يعطي فكرة عن شروط انطلاق هذه الظاهرة الغنائية الاستثنائية وبيان السبيل الذي سارت فيه لترسيخ حضورها وضمان أسباب استمرارها وإشعاعها وطنيا وعربيا..

فمع الغيوان سيبرز الإنسان المغربي لأول مرة بكل بؤسه وانسحاقه، كموضوع لأغنية تريد أن تعبر بغير سوقية، وتطرب دون ابتذال، وتحتفي بالقيم الجماعية ضدا على النرجسية والنجومية المريضة..

ولم تسع الأغنية الغيوانية، عبر مسارها الطويل، للتمترس وراء شعارات براقة تتخذ من السياسي ذريعة لاستلاب الجمهور العريض، وإنما سارت بوعي وبكامل التلقائية في اتجاه استلهام أبرز ما في التراث الشعبي من لحظات مضيئة واستقطار نسغ الوجدان الجماعي المغربي، وتفجير طاقاته الخبيثة التي ظلت متوارية خلف أسجاف النسيان والإلغاء والتضليل.

ومظهر الجدة في التجربة الغيوانية أن أصحابها لم يكونوا ممن يحتمون بثقافة عالمة من أي نوع، ولا كانوا ممن يقف خلفهم حزب أو قبيلة، بل انبثقوا كلهم من صميم الفئة الاجتماعية الأكثر هامشية في مجتمع الدار البيضاء (الحي المحمدي)، ولم يكن أحد منهم قد تجاوز المرحلة الإعدادية من دراسته بسبب قيود الفقر ونقائص نخبوية التعليم.. كما لم يسبق لأحدهم أن التزم سياسيا أو نقابيا أو كان له ولاء لهذه الجماعة الإيديولوجية أو تلك.

على أن ما خسره الغيوانيون في الوعي السياسي والتكوين الثقافي قد ربحوه في الوعي الفني، الجنيني حقا ولكن الأساسي، الذي استطاع أن يقود تجربتهم إلى التبلور ثم إلى التجذر العميق في التربة الشعبية الأصيلة… ومن ذلك أن بوجميع وباطما كانا مولعين بالتنقيب في بطون الكتب التراثية والنبش في الذاكرة الشعبية بحثا عما تتضمنه من مرويات وعيوط وسراريب… وكان عبد العزيز الطاهري عاشقا لفن الملحون حافظا للكثير من متونه وكنانيشه.. وكان عشق عمر السيد وعلال منصرفا إلى الأداء الموسيقي واستكشاف الإيقاعات والأهازيج الموغلة في العتاقة والمهددة بالاندثار بسبب الإهمال.

وهكذا تجمع في أفراد المجموعة الغيوانية ما تفرق في سواها من أنماط الموهبة وضروب الميول والمهارات التي كانت تتكامل مع بعضها مشكلة بديلا تاريخيا وجماليا للسائد والمبتذل من الغناء الشعبي الساذج، ابتداء من العيطة التقليدية التي كان أداؤها آخذا في الانحدار مع نهاية الستينيات، مرورا بفن الملحون والأندلسي والغرناطي وسوى ذلك مما كان يملأ الأسماع ويتراوح بين الوفاء للذوق الشعبي الرخيص الذي قد يصل إلى حد الابتذال والميوعة، كما في بعض نماذج العيطة مثلا، والانحراف بعيدا عن هموم الشعب ومعيشه اليومي، مثل موسيقى الآلة التي ظلت ملتصقة بمجتمع النخبة ومستغرقة في الحلم باستعادة الفردوس المفقود.

وإلى جانب الغناء الشعبي الذي رافق تطور المجتمع المغربي، بين بداية الاستقلال وأوائل السبعينيات، برزت الأغنية العصرية قوية ومتألقة بأوتار فنانين مغاربة كبار من أمثال أحمد البيضاوي وعبد السلام عامر وعبد الرحيم سقاط وعبد القادر راشدي محمد بن عبد السلام، دون أن ننسى عبد الوهاب الدكالي الذي كان يغني ألحانه ويحتل مكانه إلى جانب المطربين العصريين كعبد الهادي بلخياط ومحمد الحياني.

والحق يقال، فقد كانت الأغنية المغربية العصرية في أوج عطائها لحنا وأداء وانتشارا، وسمحت لها الإذاعة، وفيما بعد التلفزة، بأن تأسر أسماع الشباب وتحرك وجدانهم الذي كان قد بدأ يضجر من أغاني عبد الوهاب الأسيانة وبكائيات فريد الأطرش وعبد الحليم…

في سياق هذه الظرفية الثقافية والفنية انبثقت تجربة ناس الغيوان التي سرعان ما احتضنت الشبيبة المغربية وجلبت إليها فلول الغاضبين من ابتذال الغناء الشعبي واجتراره للموضوعات والايقاعات، واستقطبت الناقمين على رومانسية الأغنية العصرية وابتعادها عن الوقائع.

جمهور الغيوان.. وأغاني خلدت الذاكرة الشعبية المغربية

وقد أُتيح للغيوان كذلك أن يقتنصوا جمهورا شبابيا آخر كان مشغولا بتتبع فتوحات موسيقى البوب الانجليزية والأمريكية (خاصة البيتلز والرولينج ستونس وبوب ديلان وجون بيز..) أو موسيقى المنوعات الفرنسية كما برزت مع مجموعة مجلة (سالي لي كوبان) وجاك بريل وليو فيري وجورج موسطاكي… الخ.

فهب هذا الرعيل الجديد يجذب على أنغام الغيوان التي أججت أعماقه وأعادته إلى جذوره وخلصته من التعلق بصوت الآخر المختلف الذي كان يسير به نحو استلاب محقق وغير محسوب العواقب.

ومثلما كانت مجموعة (البيلتز) الانجليزية ذائعة الصيت تغني ما يكتبه ويلحنه عضواها الأساسيان (جون لونون وبول ماكارتني). كذلك راح العربي باطما وبوجميع والطاهري يؤلفون مجموعة من الأغاني يشكل معظمها استمدادا من التراث الغنائي الشعبي الغميس ويعملون على تجويدها وإعطائها صبغة نضالية وسياسية كما يعترف بذلك الراحل العربي باطما[1].

وينبغي أن نفهم السياسة هنا بمعناها الفطري الذي يقضي باستعارة عبارات التراث المسكوكة وذات الإيحاء والدلالة التي تستعيد حضورها في اليومي والمعيش.. ويتعلق الأمر في معظم الأحيان بتحويل المتن التراثي ونقله إلى المعاصرة ليزول الحجاب بين العالمين في إطار من التوافق والانسجام.

وفي أحيان أخرى يقتبس التراثي بنصه كما في أغنية (غير خذوني) التي تتضمن أجزاء من رباعيات الزجال الشعبي سيدي عبد الرحمان المجذوب، أو أغنية (سبحان الله صيفنا ولى شتوا) العائدة في أصلها إلى ابن المؤقت المراكشي، وأحيانا ترد على لسانهم روائع لا نهتدي إلى مصدرها كما في أغنيتي (يامنة) و(يا من هو باز).. أو في أغنية (ما هموني) التي ظلت في حكم الممنوعة لعدة سنوات حيث يحضر الخطاب السياسي المباشر مغلفا في غلالة من النظم الزجلي المحكم الذي يذكر، في جزء كبير منه، بقصائد الجفريات في الملحون..

والمرجح أن هذه الأغنية الأخيرة كانت من تأليف باطما وبوجميع أثناء مقامهما في فرنسا في أعقاب سفرهما إليها ضمن فرقة الطيب الصديقي… مثلها في ذلك مثل (واش احنا هما احنا) و(حلاب بويا الحليب) المعروفة بـ (الحصادة).. وهي الأغاني التي ستشكل ريبيرتوار الانطلاقة لمجموعة ناس الغيوان.

ومع كل ما يمكن أن يقال عن التناول السياسي في أغنية الغيوان، وهو ليس موضوعنا في هذه الدراسة التوثيقية، فإنه مما يحمد لناس الغيوان أنهم اخرجوا الأغنية المغربية من حالة السبات والمراوحة إلى حلبة الشأن العام، العربي والوطني، فغنوا لفلسطين وصبرا وشاتيلا والانتفاضة، كما غموا لإفريقيا المكتوية بجوعها وتناحرها..

وللمواطن العربي التائه في البرية منتظرا الذي يأتي ولا يأتي.. وسوى ذلك من الموضوعات القومية والنضالية التي ظلت مغيبة في المشهد الغنائي العربي إما بسبب الحيطة والتواطؤ، كما في الأغنية العصرية، أو بسبب الجهل والأمية التي كانت تسجن الغناء الشعبي في موضوعات المجون والجنس الرخيص.

تلك كانت صورة عن لحظة الولادة والانحباس التي أسفرت عن ظهور ناس الغيوان. هذه المجموعة الغنائية الرائدة التي ستبصم بأهازيجها ومواويلها جيلا بكامله، وستؤثث فضاءنا السمعي ثم البصري لثلاثة عقود مديدة استطاعت خلالها أن تقاوم كل العواصف والهزات التي تناوبت عليها، بما في ذلك الرحيل التراجيدي لعضويها البارزين بوجميع (1974) وباطما (1997) والانسحاب لعبد الرحمان باكو (1994).