المحتويات

توطئة

عَرَف السّلوك السياسي للعلماء المغاربة في التاريخ الراهنِ تباينًا كبيرا على مستوى خلفياته ورهاناته، نظرا للاختلاف في الموقف من نظام الحكم، ولتباين التراتبية الطبقية والاجتماعية بين العلماء أنفسهم في علاقتهم بامتيازات السلطة والوجاهة الاعتبارية للوظيفة الدينية الرسمية، وهو ما تجلى في تعدُّد المبادرات السياسية لنخبة علماء الدعوة، المتوسِّلة بمنهجية النصح السياسي المتمثلة للنموذج التاريخي الإسلامي “لسلطان العلماء”بينما نجد على مستوى الحقل الديني، فعل سياسي موسمي ومحافظ نهجه علماء الدولة كلّما دعت إلى ذلك مصلحة السلطة السياسية.

علماء الدعوة.. نموذج “سلطان العلماء”

تبلْوَر طموح العالم المغربي في محاولة إحيائه للنموذج التاريخي لسلطان العلماء الناصح للحاكم، في سلوك سياسي تميز بالجرأة في تمثُّله لقيمتيْ “النصيحة” و”الصدع بالحق” كما تحثّ على ذلك النصوص الشرعية في باب مسؤولية العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة في المجال السياسي.

لم تخلُ الحياة السياسة المغربية على مرّ تاريخ البلاد من وجود علماء كان لهم حرص كبير على ضمان استقلاليتهم تجاه السلطة الحاكمة، مما أفضى بهم إلى التشوف لإحياء النموذج المثالي للعالم الصادع بالحق و”الذي لا يخاف في الله لومة لائم”، كما أثَّلَت ذلك تراجم كبار علماء الإسلام الذين ذاع صيتهم بسبب مواقفهم السياسية النقدية للحكام، من أمثال الأئمة: مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وابن تيمية والعزّ بن عبد السلام، الذي لُقِّب بـ “سلطان العلماء” و”بائع الأمراء”.

وقد بقي نموذج العالم المستقِل المنحاز للقيم السياسية الإسلامية المعيارية، حاضرا ومتيقظا في مخيال المجتمعات الإسلامية ومنها المجتمع المغربي، الذي قدَّم علماؤه نماذج في هذا المجال من أمثال: الونشريسي والحسن اليوسي وعبد السلام جسوس ومحمد بن عبد الكبير الكتاني، الذين كانت لِفَتواهم ومواقفهم السياسية الناصحة تداعيات خطيرة على وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية من خلال تعرّضهم للإقصاء والعقاب السلطوي وصَل إلى حد قتل بَعْضِهم، ممّا مكَنهم من تعاطف شعبي واسع، بل وسما بهم إلى درجة الشّهداء[1].

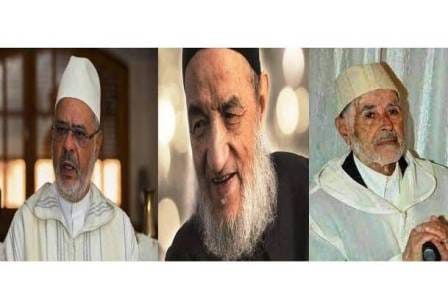

وتشبُّثًا بهذا السلوك السياسي المفعَم بالنزعة المبدئية المدافعة عن الشريعة وقيمها التحررية إزاء مقاربة السلطة في ضبط الحقل الديني وعلمنة الاختيارات العامة للدولة لتنسجم مع متطلبات المنظومة الدولية المهيمنة؛ عَرف النسق السياسي المغربي مع تولي الملك محمد السادس الحكم سنة 1999، عدة مبادرات سياسية للعلماء تمسّكت بخطاب سياسي مَتَح من منبعيْ الشرع والفقه، كما استلهمت بشكل واضح النموذج التاريخي لنصيحة العالم للحاكم. ونذكر في هذا السياق أهم المواقف السياسية للعلماء في المغرب الراهن وهي:

- بعْثُ عبد السلام ياسين بصفته الفردية كعالم دين مذكرة “لمن يهمه الأمر“ إلى الملك محمد السادس في نونبر من سنة 1999.

- إصدار إدريس الكتاني لفتوى وقَّعها معه مجموعة من العلماء والفاعلين الدينيين حول تحريم دخول المغرب في الحلف الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية ضد “الإرهاب” في شتنبر من سنة 2001.

- مناقشة أحمد الريسوني لمؤسسة إمارة المؤمنين في النظام السياسي المغربي، وعلاقتها بالإفتاء بمنظور نقدي واقتراحي في حواره الشهير مع جريدة Aujourd’hui le Maroc في يونيو سنة 2003.

وقد بيّنَت هذه المواقف العلمائية الثلاث عن توفر إرادة سياسية وأخلاقية لفئة من العلماء المغاربة حاولوا من خلالها التعبير عن الموقف السياسي وإبداء “النصح” للملك، انطلاقا من خلفية فقهية وسياسية تستحضر إحياء الموروث التاريخي لنصيحة العالم للحاكم.

عبد السلام ياسين.. نصيحة سياسية للعهد الجديد

سبق للشيخ عبد السلام ياسين أن اعتبَر في إحدى حواراته الصحفية النادرة مع جريدة المنقذ الجزائرية سنة 1989 أنّ قيامه ببعث رسالة مطولة إلى الملك الحسن الثاني سنة 1974 أي رسالة “الإسلام أو الطوفان”، يندرج في سياق تقليد تاريخي سلكه” العلماء الأبرار الذين كانوا لا يترددون في إسداء النصيحة للأمير كتابة أو علانية، تقديساً منهم للأمانة التي طوّق الله بها أعناقهم، ولا يخفون في ذلك لومة لائم”[2]، وعلى نفس هذا المنوال، أقدم الشيخ عبد السلام ياسين على توجيه رسالة مذكرة “إلى من يُهّمه الأمر” للملك محمد السادس في شهر نونبر من سنة 1999، وقد تألفت هذه المذكرة من 32 صفحة، وكُتِبَت في الأصل باللغة الفرنسية فيما شرحه ياسين بكون “الهيئات الدبلوماسية والإعلامية لا تقرأ إلا ما حُرِّر بلغة أوربية، ثم إن هؤلاء السادة والسيدات” المفرنكين”، لا يرون في ما ينشر بالعربية سوى ثرثرة ممجوجة، فهذه اللغة ليست في نظرهم الكليل سوى أداة محلية يتواصلون بها مع الرعاع الأميين”[3].

وقد تميزت مذكرة الشيخ عبد السلام ياسين إلى الملك محمد السادس، بلغة لبقة في مدخلها، وصريحة وجريئة في مجملها، كما تضمنت عدة مقتربات للإصلاح السياسي والاقتصادي يمكن تحديد أبرزها:

- على المستوى السياسي: طرحت المذكرة مبادرة لتجاوز مراسيم البيعة المخزنية باعتبارها حسب لغة المذكرة “طقوس بهلوانية لا تمتّ بِصِلَة إلى الميثاق الإسلامي الجليل الذي يلزم الشعب الحر بطاعة الحاكم، ويلزم الحاكم المنتخَب بالعدل نحو الرعية”[4].

- على المستوى الاقتصادي: اقترح الشيخ ياسين تصفية ملف ديون الدولة من خلال الثروة الملكية، فالمذكرة لم تبدأ اعتباطا بعنوان فرعي “مَلِك الفقراء”؛ بَل حمل ذلك دلالة سياسية لرهانها الحقيقي المتمثِّل في إعادة طرح سؤال المشروعية الشعبية للحكم، عبر طرح مدخل جديد تتأسس عليه وهو “ردّ مال الأمة للأمة”[5]، والذي اشتهر بنهجه الخليفة عمر بن عبد العزيز، فهذا المقترح، جعله عبد السلام ياسين مدخلا “للتّغيير من فوق”، أي من أعلى هرمية النظام السياسي إذ “بعد الضربة الحاسمة، يستطيع العاهل أن يهجم مسلحا بالسلطة الأدبية اللازمة والوزن الخلقي المتميز على الرشوة والفساد اللذان يبث فيروسهما الإعلام المغربي، فلا انطلاقة بدون تخليق للسياسة والإدارة والمجتمع، ولا تخليق للرعية ما لم يتخلق الراعي، ولا فعل هناك يستحق الذكر في صف التاريخ ما لم يكن فعلا أخلاقيا، حينئذ يمكننا أن نفكر متسلحين بالوسائل الاقتصادية والمالية في الخلاص العام والولوج إلى عهد جديد (…) عهد الشفافية والديمقراطية الحقة” [6].

وعلى الرغم من تناول المذكرة بالتحليل السياسي لعدة قضايا وطنية شائكة وفي مقدمتها الصحراء والانفتاح الكامل على الأسواق الدولية والإصلاح الدستوري؛ إلا أنّ أهم ما ميَّزها هي لغتها الجريئة في تقييم حكم الملك الحسن الثاني، وتشبثها بخطاب إصلاحي أخلاقي ارتهن في تصوره الأساسي لمدخل التغيير، بصلاح الملك من خلال تقديم نموذج “التوبة العمرية”، أي الإرادة الأخلاقية والسياسة للحاكم بلغة العصر، وهو ما تجلى بوضوح في الفقرة الأخيرة من المذكرة التي صِيغَت بأسلوب وعظي مباشر تشير إلى إرادة إحياء التقليد التاريخي لنصيحة العالم للحاكم وفق قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فورد فيها “فليقرأ الملك حفيد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن بربّه، وليعمل على إقراء ذويه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فآيات القرآن وتعاليم السنة النبوية تفصل جزاء الخائفين الجائرين وتلعن الظلم والظالمين، وستكون قراءة “كتاب المظالم” من صحيح البخاري في هذا الشأن موعظة منيرة للجميع. أتمنى للملك الشاب العزم والشجاعة ما يمكنه من اقتحام هذه العقبة الكؤود، وأذكره مرة أخرى مودِّعًا:كَفِّر عن مظالم أبيك المسكين وخفّف عنه الحساب العسير! ردّ إلى شعبك ما سلب منه! تب إلى الله وكفر من خطاياك وخف ملك الملوك!والله يتولى الصالحين”[7].

كما أسهمت المذكرة في تعميق الصورة النضالية للشيخ عبد السلام ياسين لدى شرائح واسعة من الشعب المغربي باعتباره عالما ناصحا للحُكم، وقد عمل النظام المغربي على تجاوز ذلك من خلال إنهاء الإقامة الإجبارية عن الشيخ ياسين في 19 ماي من سنة 2000، وهو ما كان ذكاء سياسيا من قبل النخبة الحاكمة الجديدة، التي حاولت نزع صفة المظلومية عن شخصية الشيخ، في استفادة واضحة من أخطاء حكم الملك الحسن الثاني الذي فرض حصارا على المرشد الراحل للعدل والإحسان، زاد من شعبية الرجل وجماعته، بل وأضفى عليهما هالة سياسية لدى المجتمع، هي في الحقيقة من توابع كل إقصاء سلطوي لأيّ تجمع تربوي وفكري وسياسي مسالم، لذا يبقى ترسيخ الحرية بمفهومها الحقوقي والسياسي من قبل الدولةِ المدخلَ الأنسبَ لإزالة التوتر السياسي، ولِتطبيع العلاقة بين المعارضة والحكم في مختلف التجارب الديمقراطية.

وعلى الرغم من حالة ضبط النفس التي تحلّت بها المؤسسة الملكية تجاه الرسالة السياسية الجريئة للشيخ ياسين؛ فإنَّ ردّ فعل المؤسسات الدينية الرسمية بمختلف أطيافها من مجالس العلمية ورابطة علماء المغرب وجمعية خريجي دار الحديث الحسنية كان حاداً وعنيفا، واستهدف نزع صبغة النصيحة عن الرسالة وصِفَة العالمية عن صاحبها، والتقليل من قيمتها الشرعية باعتبارها مخالفة لآداب “النّصيحة في الإسلام”.[8]

إدريس الكتاني.. تحريم مشاركة المغرب في الحرب الأمريكية على “الإرهاب”

تزعَّم إدريس الكتاني باعتباره أحد المؤسسين التاريخيين لرابطة علماء المغرب، بعد ثمانية أيام من وقوع أحداث 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية لائحة العلماء الموقعين عن فتوى سياسية يمكن تصنيفها من ناحية مضامينها وأبعادها بمثابة محاولة لإحياء موروث النصيحة الذي دأب عليه رموز من علماء المغرب في علاقتهم بالسلطة السياسية.

وقّع على نص الفتوى ستة عشر عالما وفاعلا دينيا، ثم تراجع بعضهم لتعرضهم لضغوط كبيرة من قبل السلطة، إلا أنّ تصور إدريس الكتاني باعتباره متزعما لهذه الفتوى العامة، يحيلنا على تجارب النصائح السياسية لعائلة الكتاني، بدءاً بوالده الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الذي ألّف في هذا السياق رسالته الشهيرة “نصيحة أهل الإسلام”، وجّه فيها خطابا نقديا مباشرا للسلطانين العلويين عبد العزيز وعبد الحفيظ، لتخلِّيهما عن الواجب الشرعي في الجهاد ضد المستعمر[9]، وعطفا على المواقف الجريئة التي تميز بها الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني في ظل جهوده لتأسيس إصلاح سياسي حقيقي في مطلع القرن العشرين الذي تميز بحركة دستورية كبيرة في صفوف نخبة من علماء الدين.

وقد ارتكزت الفتوى التي حررّها إدريس الكتاني في خطابها السياسي الداخلي على ثلاث أسس:

- أولا: تحذير النظام المغربي من الانضمام إلى الحلف الأمريكي ضد الإرهاب، انطلاقا من لغة عقدية صارمة تعتبر الانضمام إلى هذا الحلف ” كبيرة ومن أعظم الكبائر، بل ردة وكفر حسب الكتاب والسنة وجمهور علمائنا”[10].

- ثانيا: انتقاد حضور الوفد المغربي للقُدّاس التأبيني لضحايا اعتداءات 11 شتنبر 2001 في كاتدرائية سان بيير بالرباط يوم 16 شتنبر، إذ اعتبرت الفتوى ذلك، مخالفة صريحة لمقدسات المغاربة، على الرغم من الطابع الدبلوماسي للمبادرة.

- ثالثا: التنديد بقيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على توزيع خطبة جمعة موحدة على جميع المساجد يوم الجمعة 14 شتنبر2001 بمناسبة أحداث نيويورك وواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن خلال تزعُّمه لإصدار هذه الفتوى السياسية، بَرْهَن العلامة إدريس الكتاني قبل اضطراره لاعتزال الشأن العام منذ ذلك الحين بسبب مرضه وتقدمه في السن، على التأثير الكبير للمواقف السياسية الصادرة عن العلماء على النظام وعلى صورته الدولية لدى الإعلام الغربي، وهو ما تبدى في الرد الشخصي القوي للملك على فتوى الكتاني ورفاقه ضمن حواره مع مجلة باري ماتش (Paris Match) الفرنسية في 31 أكتوبر 2001.

كما كشفت فتوى الكتاني عن استمرارية حركية العالم المغربي في النسق السياسي، وتشبته بنموذج العالم العضوي المتطلع للانتقال من العمل الديني الفردي إلى الفعل الجماعي، الذي شكل إدريس الكتاني إحدى تجلياته المتميزة من خلال تزعُّمه في مطلع التسعينيات لما عرف وقتئذ بحركة العلماء الأحرار[11].

وقد كان من التداعيات السياسية والأمنية لهذه الفتوى الشهيرة، اعتقال كل من حسن الكتاني وعمر الحدوشي، في سياق الاعتقالات الكبيرة والعشوائية التي شملت التيار السلفي، التي زادت حدتها الأمنية وكلفتها الحقوقية بعد الأحداث الأليمة لـ16 ماي 2003 بالبيضاء، كما عمل النظام المغربي على تشديد الرقابة الإدارية والقانونية على المساجد ومؤسسات التعليم الديني العتيق، وفي إعمال معايير سياسية وأمنية صارمة في اختيار أعضاء المجالس العلمية المحلية، نظرا لتوقيع أعضاء منها على نص الفتوى السياسية الأكثر إثارة للجدل في المغرب الراهن.

أحمد الريسوني.. رؤية متجددة لإمارة المؤمنين

على الرغم من استدعائه للمشاركة في الدروس الحسنية في العام الأول من تولي الملك محمد السادس للحكم سنة 1999؛ حرص أحمد الريسوني في ظل إكراهات المسؤولية التنظيمية والموقف المحافظ لحركته من مؤسسة إمارة المؤمنين، على إبداء رأي متقدم حول وظيفة هذه الأخيرة في النسق السياسي انطلاقا من إيمانه كعالم دين حركي بواجب النصح والتوجيه والمساءلة تجاه الملك[12].

فقد طرح ضمن حواره الشهير مع الجريدة الفرنكوفونية (Aujourd’hui le Maroc) رؤيته لتطوير مؤسسة إمارة المؤمنين بقوله: “أعتقد أننا لسنا ملزمين بالتشبث بطريقة تقليدية لتصور هذه المؤسسة، وهكذا فإنني أعتبر أن أمير المؤمنين يمكن أن يكون ملكا أو رئيس جمهورية أو حتى وزيرا أولا، ولكن ينبغي أن نعلم أنه مع التطور الاجتماعي والسياسي وتطور السلطة يصبح من التعسف مركزة كل السلطات بين يدي رئيس الدولة، ويصبح من الضروري توسيع دائرة اتخاذ القرار. عندما أقرأ الدستور المغربي، أجد أنَّ الاختصاصات الموكولة للملك تتجاوز القدرة البشرية، فعليه إذن أن يفوض البعض من هذه الاختصاصات…”[13]. ومن ثم دعا الملكَ إلى تفويض بعض صلاحياته الدينية مثل الإفتاء في الشؤون الدينية على اعتبار أنه ليس مؤهلا بحكم تكوينه إلى القيام بهذه الوظيفة[14].

إلا أن هذه الجرأة السياسية لأحمد الريسوني لم تمر دون أن تحدث رجة سياسية وتنظيمية في صفوف حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، فنتيجة للضغط الكبير الذي مارسته السلطة السياسية؛ قدَّم الريسوني استقالته من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح في يوم 11 يونيو 2003، خاصة مع تزامن تصريحه مع سياق سياسي وأمني متوتر إثر الأحداث الإرهابية لـ 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، وما تلاها من توجه التيار النافذ في الدولة مدعما بأحزاب اليسار الحكومي لتحجيم الفعل السياسي والانتخابي المتنامي لحزب العدالة والتنمية حينئذ، بعد الطفرة الانتخابية التي حققها في الانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2002.

كما أن حدة رد فعل النظام المغربي وضغطه السياسي القوي على أحمد الريسوني ورفاقه في قيادة حزب العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح يُعزى إلى عدم تسامح المؤسسة الملكية مع انتقاد مشروعيتها الدينية من قبل خطاب ديني مندمج في المشهد التنافسي المشروع[15]، وهي العلاقة السببية التي برّر بها القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية والمقرب من زعيم الحزب الراحل عبد الكريم الخطيب، غضب السلطة السياسية على الريسوني، عندما اعتبر تصريحات هذا الأخير نقضا على أحد شروط الاتفاق الذي كان بين الخطيب والحركة فيما يتعلق بإمارة المؤمنين إباّن التحاق أعضائها بالحزب سنة 1996[16].

وإذا كانت الاستقالة الاضطرارية لأحمد الريسوني من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح في يونيو من سنة 2003 بمثابة محنة للرجل وعقابا له عن موقفه الجريء من صلاحيات إمارة المؤمنين في النسق السياسي المغربي؛ فإنها حملت في طياتها منحة له على صعيد تطوّر مساره العلمي. فقد أدَّت إلى تفرغه للكتابة والتأليف والإشعاع الأكاديمي، الذي انتقل من حيز القُطرية إلى طور العالمية، تُوِّجَب تزعُّمِه للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لحينِ استقالته منه في غشت من سنة 2022، وبالموازاة مع هذا التألق الفكري صار الحضور الإعلامي والسياسي لأحمد الريسوني أكثر فعالية وجرأةً، وتجاوَزَ السّقف السياسي لإسلاميي المؤسسات، وذلك لقناعاته بكون العلماء على حد تعبيره “لا يجب أن يخضعوا إلا للسلطة العليا للدليل الشرعي وليس للملوك والرؤساء والحكومات”[17].

خاتمة

وبفعل تطور منسوب تدخُّلِ الدّولة في الشأن الديني الذي وصل إلى حد تأميم جلّ مؤسساته، مما كانت له تداعيات سلبية على فعالية معظم العلماء بالمغرب، الذين قلّت مبادراتهم الناصحة للسلطة، إن لم نقل انعدمت باستثناء المبادرات القليلة التي ذكرنا، والتي استندت في جوهرها إلى فعل حركي يتبنى رؤية إصلاحية للمجتمع أو الدولة.

وبين قصور التأثير المجتمعي لعلماء السلطة وهيمنة الفعل السياسي لعلماء الحركة الإسلامية؛ يمكن القول بأنَّ النّسَق السياسي المغربي يعرف غيابا تاما لفصيل معتبر من العلماء المستقلين، الذين لم يعد لهم أثر يذكر، مثل ما كان عليه الأمر في الثمانينيات والتسعينيات من وجود تأثير ديني كبير لعلماء الأسرة الصديقية بطنجة، والشيخ محمد زُحل، والقاضي برهون بالدار البيضاء، والشيخ الزيتوني بفاس وغيرهم..، لِذا أضْحَت معظم المبادرات السياسية لعلماء حقل الدعوة _ على قلّتها _ ترتبِط في الغالب بتنسيق تنظيمي أو بتعاون مع مكونات الحركة الإسلامية المغربية كما حصل في المسيرة الوطنية لمناهضة خطة إدماج المرأة في التنمية في مارس سنة 2000، نظرا لضيق هامش الحرية المسموح به للعلماء المتسم السلوك السياسي لمعظمهم بالحذر والتخوف من اقتحام مجال “السياسة” لعوامِل ذاتية وثقافية وسياسية مختلفة، تصبّ في مجملها في تجنُّب الاحتكاك بالسلطة، لما تختزنه ذاكرة العلماء التاريخية في هذا السياق من متاعب ومحن.

المراجع

[1] حسن حافظي علوي: "مسؤولية الفقيه في الحفاظ على التوازن بين مطالب الحكام والقدرات المالية للمحكومين: المعونة بين الحكم الشرعي والحكمة"، ضمن السلطة العلمية والسلطة السياسية بالمغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سلسلة ندوات ومناظرات رقم 170، ص: 182.[2] محمد الطوزي: "الملكية والإسلام السياسي في المغرب"،ترجمة محمد حاتمي وخالد شكراوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2001ص: 190.

[3] عبد السلام ياسين: "مذكرة إلى من يهمه الأمر"، سنة 2000، ص 32.

[4] عبد السلام ياسين: "مذكرة إلى من يهمه الأمر"، نفس المرجع، ص:11.

[5] محمد ضريف: "الدين والسياسة في المغرب من سؤال العلاقة إلى سؤال الاستتباع"،منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء 2000، ص: 136.

[6] عبد السلام ياسين: "مذكرة إلى من يهمه الأمر"، نفس المرجع، ص 30.

[7] عبد السلام ياسين، "مذكرة.."، نفس المرجع، ص: 32.

[8] انظر: جريدة ميثاق الرابطة، عدد 910 لسنة 2000.

[9] Malika Zeghal,les islamistes marocains le défi à la monarchie,Ed Fnnec.2005 p : 255.

[10] "نص فتوى علماء المغرب حول دخول المغرب ودول العالم الإسلامي في الحلف الذي دعت إليه أمريكا ضد الإرهاب"، جريدة الصحيفة الأسبوعية، عدد 34 بتاريخ11 أكتوبر 2001.

[11] Mohamed Darif ,Monarchie Marocaine et acteurs religieux, Ed. Afrique orient, 2010p :63.

[12] عبد العلي حامي الدين: "تداعيات أحداث 16 ماي على التجربة السياسية للحركة الإسلامية في المغرب؛ حزب العدالة والتنمية نموذجا"، مجلة وجهة نظر، عدد 21 شتاء 2003، ص: 35.

[13] Entretien avec Ahmed Raissuni ,Aujourd’hui le Maroc n° :382,12 mai 2003.

[14] Entretien avec Ahmed Raissuni, Ibid.

[15] Khadija Mohsen –Finan et Malika Zeghal, opposition islamiste et pouvoir monarchique au Maroc, le cas du parti de la justice et développement, RevueFrançaise de sciencepolitique. Vol .56- 2006/1p :105.

[16] Entretien avec Mohamed khalidi, Aujourd’hui le Maroc n° :415,27-29 Juin 2003.

[17] انظر: "التجديد الفقهي وإشكالات الواقع المعاصر"، جريدة أخبار اليوم، عدد 1154 ليومي 31 غشت وفاتح شتنبر 2013.