المحتويات

مقدمة

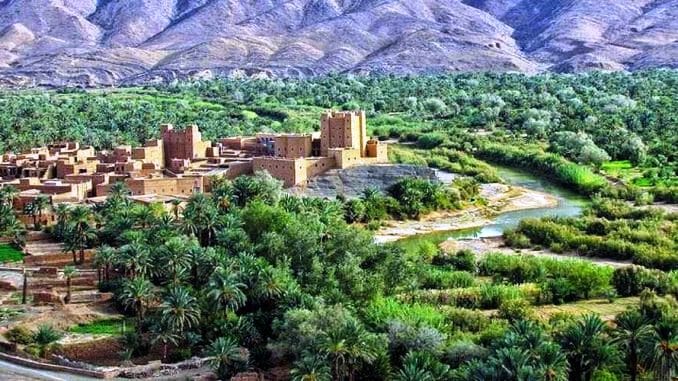

يمثل الماء عنصرًا أساسيًا في حياة المجتمعات الريفية بالمغرب، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تعتمد بشكل كبير على نظم ري تقليدية مستمدة من خبرات متراكمة عبر أجيال. وتعتبر أعراف توزيع المياه وتنظيمها في واحات الجنوب المغربي نموذجًا حيًا لتفاعل الإنسان مع بيئته الطبيعية، حيث نجحت المجتمعات المحلية في بناء نظام متكامل دقيق يضمن التوزيع العادل والمسؤول لمورد نادر وثمين، عبر آليات تنظيمية واجتماعية متوارثة.

يتناول هذا البحث دراسة تفصيلية لأعراف سقي الأراضي في مناطق الجنوب المغربي، مع التركيز على واحات درعة وفجيج، حيث توضح هذه الأعراف كيفية إدارة وتوزيع المياه باستخدام وحدات قياس تقليدية وأدوار اجتماعية محددة، في إطار نظام تشاركي يحفظ حقوق الجميع ويكفل استدامة الموارد. وتبرز هذه الدراسة أهمية تلك الأعراف كوثائق حية تعكس حكمة المجتمع المحلي في مواجهة تحديات البيئة، وتسلط الضوء على التجارب التاريخية التي شكلت نماذج للتنظيم الجماعي والعدالة الاجتماعية في تدبير المياه.

تدبير الماء في مجال درعة الواحي

على مدى قرون طويلة، استغل سكان واحات درعة مياه نهر درعة عبر بناء شبكة واسعة من السواقي الممتدة على ضفتي النهر، والتي تُقدَّر بحوالي تسعين ساقية[1]، لتشكّل الركيزة الأساسية للنظام الفلاحي في المنطقة. وتعكس هذه السواقي قدرة المجتمعات الواحية على تنظيم مواردها الطبيعية وفق قواعد دقيقة ومتوازنة، متكيفة مع طبيعة المجال، مما مكّنها من الحفاظ على استدامة الزراعة وتلبية حاجات السكان المتزايدة.

لقد نشأت الأعراف المتحكمة في توزيع وتقسيم مياه السقي بواحة درعة عن تراكُم التجارب الاجتماعية والاقتصادية التي راكمتها القبائل المتعاقبة على استيطان هذه المنطقة. ولذلك، تتسم هذه الأعراف أحيانًا بالتعقيد والغموض، كما تتعدد المصطلحات المحلية المرتبطة بها، والتي تختلف من ساقية إلى أخرى، مثل: الخروبة، الدرهم، أزاڭلو، الزلافة، نتاسا، المدير، التراس… وهي تعبيرات محلية تؤطر نظام السقي بدقة وتُجسد معرفة تراكمية متجذرة في الذاكرة الجماعية. وتعبر جميع هذه المصطلحات عن مفاهيم محلية خاصة بكل منطقة، باستثناء مصطلح “الخروبة”، الذي يُعتبر مفهومًا عرفيًا واسع الانتشار على المستوى الوطني، حيث نجده متداولًا في عدة مناطق مغربية مثل الحوز، وسوس، وتافيلالت، والسراغنة، ما يعكس اتساع نطاق استخدامه في أنظمة السقي التقليدية المتنوعة بالمغرب.

وفي هذا السياق، يركّز هذا البحث على نموذج محدد من أعراف السقي في واحة درعة، يتمثل في ساقية البغدادية الواقعة بواحة ترناتة، وتتكون الساقية من مجرى رئيسي ينساب خلاله الماء، يتم تجميعه في “أڴوڴ” تمهيدًا لتوزيعه بين المشتركين في الساقية عبر شبكة من المصاريف الثانوية، التي تفرّع المياه بما يضمن الاستفادة المنصفة لكل جهة. وتتميّز هذه الساقية بكونها مملوكة بشكل مشترك بين عشر قبائل، تتقاسم الاستفادة من مائها وفق نظام عرفي دقيق. ويُعزى هذا النمط التشاركي إلى ما تتطلبه الأشغال المرتبطة بحفر الساقية وصيانتها من جهد جماعي ومصاريف تفوق طاقة القبيلة الواحدة، مما فرض أشكالًا من التعاون والتدبير المشترك.

وضعت القبائل المالكة لساقية البغدادية، والمنتشرة ضمن قصور واحة ترناتة، جملة من القواعد العرفية المتوافق عليها، بهدف تنظيم عملية توزيع مياه السقي بين مختلف المكونات القبلية، وتفاديًا لنشوء النزاعات حول الماء، التي قد تُهدد روح التساكن والتضامن القائمة بينها.

ومن أبرز ما اعتمدته هذه القبائل تكليفُ خبير محلي يتولى الإشراف على شؤون الساقية وملحقاتها، خصوصًا أڴوڴ، أي القناة الرئيسة للساقية، وهو عبارة عن سد ترابي يُبنى عبر عرض النهر بهدف رفع منسوب الماء، مما يُمكن من جلبه عبر الساقية لاستخدامه في الري. ويُعرف هذا الخبير في واحات درعة باسم “عامل الساقية” أو “الناظر”. ومن المهام الأساسية الموكلة إليه: السهر على صيانة أڴوڴ، وانتداب فرق من القبائل المعنية لترميمه عند حدوث فيضانات أو انهيارات، إلى جانب مراقبة مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق العرفي، الذي يتضمّن سلسلة من القوانين الزجرية الكفيلة بردع المتخلفين عن أداء واجباتهم الجماعية.

ويُلزم العرف المحلي كل قبيلة بالمشاركة في أشغال كنس الساقية وصيانة أڴوڴ، حيث يتعين عليها إرسال من يمثلها في هذه الأشغال. وفي حال الإخلال بالواجب، تُفرض عقوبات مالية رمزية: فالذي يتغيّب دون عذر يؤدي مبلغًا يُعرف محليًا بـ”ڭرشا”، أما من يحضر متأخرًا فيدفع نصف بسّيطَة، في حين يُغرَّم من يتعمّد الفرار من الخدمة بدفع ريالين، وذلك وفقًا للضوابط العرفية المعمول بها.[2]

وبعد مجراها الرئيس، تتفرّع ساقية البغدادية إلى مجموعة من المصاريف الثانوية الكبرى، بحيث يتوجه كل مصريف نحو إحدى القبائل العشر المالكة، بما يضمن استفادتها المتوازنة من مياه الساقية الأصلية.

تتجمع المياه في نهاية المجرى الرئيسي للساقية داخل صهريج كبير، حيث يقوم عامل الساقية بدعوة خبراء من القبائل المالكة للساقية للتشاور والاتفاق على وحدة قياس موحدة تُثبّت عند كل من المصارف العشرة. بناءً على هذه الوحدة، يتم تحديد عدد نوبات الري التي يحق لكل قبيلة الاستفادة منها. ويُعرف هذا النظام التنظيمي في واحات درعة بمصطلحي “أزڴلو” أو “زوڴلا”.

وبعد الانتهاء من تقسيم مياه الساقية بين القبائل عبر المصاريف الثانوية، تبدأ كل قبيلة في توزيع نصيبها من الماء على أفرادها، من خلال شبكة إضافية من المصاريف الفرعية، يتجه كل واحد منها نحو الأراضي التي تملكها العائلات المعنية، بهدف سقي الحقول والمزارع، التي غالبًا ما تضم محاصيل متنوعة وتحتاج إلى التزوّد المنتظم بالماء.[3]

وتُعد هذه المرحلة الأكثر تعقيدًا ضمن منظومة السقي العرفية، إذ يتم فيها الانتقال من الجانب النظري المبني على حسابات دقيقة، إلى الجانب العملي المرتبط بالتنزيل الميداني لنظام التوزيع.[4]

وفي هذا السياق، يُعهد بتنفيذ هذه المهمة إلى شخص خبير، يُعيّنه ملاك النوبة داخل كل قبيلة، ويُعرف محليًا بـ “الصعّاد”، وذلك بالنظر إلى وظيفته التي تقتضي منه “الصعود” مع شبكة المصاريف لتتبع مجرى الماء وتقسيمه بين المستفيدين بدقة وانضباط. ويُعيَّن لكل نوبة صعّاد خاص بها، سواء أكانت نهارية أو ليلية. ويُشترط في “الصعّاد” أن يكون على دراية تامة بالقواعد العرفية المعمول بها في تقسيم المياه، نظرًا لدقة المهمة وحساسيتها داخل المنظومة المائية الجماعية.

يُكلّف “الصعّاد” بمرافقة المصاريف في وقت مبكر من اليوم أو قبل حلول الليل، بحسب توقيت النوبة. فإذا كانت النوبة نهارية، يتعين عليه الصعود قبل شروق الشمس، أما إذا كانت ليلية، فيبدأ مهمته قبل غروب الشمس، مصحوبًا بالأشخاص المعنيين بسقي أراضيهم في تلك النوبة، وذلك وفقًا لما تنص عليه القواعد العرفية المتفق عليها داخل القبيلة.

وتكمن مسؤولية “الصعّاد” في ضبط الوقت المخصص لكل مستفيد بدقة، بالاعتماد على وحدات قياس تقليدية دقيقة. وتُعد الخروبة الوحدة الأساسية المعتمدة في هذا السياق، حيث يتم تحديد مدتها باستخدام أداة تقليدية عبارة عن طاسة نحاسية مثقوبة، توضع داخل سطل مملوء بالماء. ويُحسب الزمن اللازم لامتلاء الطاسة بالماء المتسرّب من ثقبها كوحدة زمنية كاملة، تُعادل خروبة واحدة. وتنقسم الخروبة إلى خمس وحدات فرعية تُسمى الدراهم، كما يمكن تقسيم الدرهم الواحد إلى نصف، ثلث، أو ربع.

وفي بعض الحالات، خصوصًا أثناء النوبات الليلية، يعتمد “الصعّاد” على تقسيم زمني عرفي يوزع الليل إلى فترات محددة، تشمل: العشاء الأول، العشاء الثاني، ثلث الليل، نصف الليل، ربع الليل، والفجر.[5]

أما في النوبات النهارية، فإن “الصعّاد” يعتمد في ضبط الوقت على ظل القدم، حيث يستخدم امتداد ظلّ الرجل كوحدة تقدير تقليدية لتحديد وقت استفادة كل مستفيد، في غياب أدوات قياس زمنية دقيقة.

أعراف السقي في واحة فجيج

يحتل الماء مكانة مركزية في حياة سكان واحة فجيج، إذ تقوم الفلاحة المحلية على أساس شبكة دقيقة لتوزيع المياه داخل كل قصر من قصور الواحة، والقصر وسط يقطنه تجمع سكاني قروي، أي أنه عبارة عن مجموعة من المنازل المجمعة في مجال يُسمى الواحة. وإذا كان سكان واحات درعة يعتمدون أساسًا على المياه السطحية في سقي أراضيهم، فإن واحة فجيج ترتكز في الغالب على المياه الجوفية المستخرجة بواسطة تقنية تقليدية تُعرف محليًا باسم “الفجارة “، والتي تُستخدم لجلب المياه من العيون إلى داخل القصور، وهي قناة تُستخدم لرفع مستوى الماء إلى ارتفاعات محددة، يُوجَّه عبرها الماء بتسريبه تدريجيًا، بما يضمن استغلاله بشكل كامل وفعّال.

ولضمان استغلال عادل ومنظم لهذا المورد الحيوي، تلتزم جماعة كل قصر بتطبيق جملة من القواعد العرفية التي تنظّم عملية قسمة المياه وتوزيعها بين الساكنة. ففي قصر لوداغير مثلًا، وبعد جلب المياه عبر الفجارة، يتم توزيعها أولًا بواسطة سواقي ثانوية، ثم تُربط بها أنابيب تُعرف محليًا باسم “إيقوداس”، وهي المخصصة لجلب الماء إلى الأراضي الفلاحية داخل القصر.

وتُشرف على هذه العملية لجنة جماعية يتم انتخابها من داخل القصر، وتتولى مراقبة توزيع المياه والتأكد من احترام ما تم الاتفاق عليه عرفًا. كما تقوم هذه الجماعة بتعيين شخص يُعرف في واحة فجيج باسم “السرايفي”[6]، يتولى مهمة الإشراف المباشر على توزيع المياه، وضبط عدد النوبات، التي يُطلق عليها في قصر لوداغير مصطلح “تنطارت”.[7] ويُشترط في “السرايفي” أن يكون ملمًا بكافة تفاصيل شبكة السقي وتعقيداتها التقنية، وأن يحظى باعتبار اجتماعي داخل القصر، كما يُراعى في اختياره حجم الثروة المائية التي تملكها عائلته، ما يُعزز من مكانته ومن مشروعية تدبيره لهذا المورد المشترك.

ويعتمد “السرايفي” في تنظيم عملية توزيع المياه على وحدة قياس تقليدية تُعرف بـ”الخروبة”، وهي ذاتها التي سبق أن أشرنا إليها في سياق أعراف السقي بواحات درعة. وفي قصر لوداغير، أحد قصور واحة فجيج، تُجسَّد هذه الوحدة عبر وعاء نحاسي على شكل نصف دائرة مثقوب من الأسفل، يُوضع داخل خابية مملوءة بالماء، وعند امتلاء الإناء بالماء بفعل التسرب التدريجي، يسقط إلى قعر الخابية مُسجّلًا بذلك مرور “خروبة” واحدة. وقد تبيّن، بعد اعتماد الساعة الحديثة، أن الخروبة الواحدة تعادل زمنًا يقارب 45 دقيقة داخل مجتمع واحة فجيج.[8]

ويُقسَّم اليوم السقوي إلى نوبتين متساويتين: 12 ساعة للنهار، ومثلها لليل. غير أن النوبة الليلية تثير عدة إشكالات للمستفيدين، خاصة في قصر لوداغير، الذي اعتمدناه نموذجًا لهذه الدراسة. وأمام هذه الإكراهات، عملت جماعة القصر على إقرار أعراف جديدة تُتيح للمستفيد خزن حصته من الماء في صهريج خاص يشيده لهذا الغرض، ويُصبح بذلك الماء المخزَّن في حكم الملك الخاص، مما يُخوّله لصاحبه حق التصرف فيه، من بيع أو تأجير أو تفويت، شريطة الرجوع إلى “السرايفي” واستشارته وفقًا لما تفرضه الأعراف المحلية.

يحظى “السرايفي”، نظير المهام التي يضطلع بها في تنظيم وضبط توزيع المياه، بجملة من الامتيازات الممنوحة من طرف جماعة القصر، ولعل أبرزها منحه نوبة مائية كاملة كل سنة، قد تمتد لأسبوع، يتم اقتطاعها من الحصة الجماعية للماء. ويُعد هذا الامتياز اعترافًا بأهمية دوره وضمانًا لاستمرارية التزامه الحيادي في أداء وظيفته.

وفي المقابل، تتسم القوانين العرفية المتعلقة بتنظيم استغلال الماء في واحة فجيج بصرامة واضحة تجاه كل من يخلّ بهذه القواعد. إذ يُعرض من يتورط في خروقات كسرقة المياه أو عرقلة جريان السواقي لعقوبات زجرية، تشمل تغريمه مالياً بمبالغ معتبرة، وسحب حقه في الانتفاع من الماء، بل وحرمانه من نوبة كاملة. وتجدر الإشارة إلى أن النوبة الواحدة في قصور واحة فجيج تستغرق عادة ما بين 14 و16 يومًا، وتخول لكل مستفيد الحق في سقي أراضيه مرة واحدة خلال هذه الدورة.

خاتمة

تُظهر دراسة أعراف سقي الأراضي في واحات الجنوب المغربي عمق التجارب الاجتماعية والثقافية التي توصلت إليها المجتمعات المحلية عبر أجيال طويلة في تدبير مواردها المائية. فقد نجح سكان واحات درعة وفجيج، في بناء نظم عرفية دقيقة تقوم على مبادئ العدالة والتشارك والمسؤولية الجماعية، تضمن توزيع المياه بشكل متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.

وتتسم هذه الأعراف بآليات تنظيمية متطورة تشمل تعيين مسؤولين متخصصين (كالـ”صعاد”، “السرايفي”) يراقبون ويشرفون على سير عملية السقي، مستخدمين وحدات قياس زمنية تقليدية كـ”الخروبة”، التي تعكس فهماً عميقًا للحساب الدقيق لضبط زمن الحصص المائية.

كما يحرص النظام العرفي على تطبيق عقوبات رادعة تجاه المخالفين لقواعد توزيع المياه، مما يسهم في حفظ التوازن الاجتماعي وضمان استمرارية النظم الفلاحية التقليدية. فضلاً عن أن هذه الأعراف تعكس دينامية تفاعلية بين تقنيات الري التقليدية والمعايير الاجتماعية التي تضمن توزيعًا مستدامًا للموارد في بيئات قروية يصعب فيها اعتماد أنظمة ري حديثة.

وبهذا، فإن هذه الأعراف لا تعد مجرد قواعد تنظيمية فحسب، بل هي تعبير حي عن حكمة محلية مستمدة من طبيعة البيئة والظروف الاقتصادية والاجتماعية، تؤكد أهمية التكامل بين الإنسان وموارده الطبيعية، وتقدم نموذجًا مثاليًا للتسيير الجماعي المستدام للمياه في المجتمعات الريفية.

المراجع

[1] البوزيدي أحمد، "قضايا توزيع الماء بواحة درعى (من خلال الوثائق المحلية"، أعمال ندوة الماء في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 1999م، ص.80.[2] البوزيدي أحمد، "قضايا توزيع الماء بواحة درعى (من خلال الوثائق المحلية)"..، مرجع سابق، ص.84.

[3] سبيلمان جورج، آيت العطاء الصحراء وتهدئة آفلا – ن – ندرا، ترجمة وتعليق محمد بوكبوط، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ص.22.

[4] البوزيدي أحمد، التاريخ الاجتماعي لدرعة (من مطلع القرن 17م إلى مطلع القرن 20م) دراسة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الوثائق المحلية، مكتبة آفاق متوسطية، 1994م، ص.295.

[5] البوزيدي أحمد، التاريخ الاجتماعي لدرعة (من مطلع القرن 17م إلى مطلع القرن 20م)..، مرجع سابق، ص.297.

[6] مزيان أحمد، "استغلال الماء في الواحات نموذج فجيج (فكيك)"، أعمال ندوة الماء في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 1999م، ص.122.

[7] إد الفقيه أحمد، نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي شرعا وعرفا وتشريعا، منشورات كلية الشريعة، أكادير، 2002م، ص.147.

[8] مزيان أحمد، "استغلال الماء في الواحات نموذج فجيج (فكيك)"..، مرجع سابق، ص.119.