المحتويات

مقدمة

محمد بن أحمد أكنسوس، من الشخصيات العلمية والأدبية والصوفية البارزة التي طبعت تاريخ مغرب القرن التاسع عشر الميلادي. فبالإضافة إلى مساهماته المركزية من موقع المسؤولية في دواليب المخزن السليماني ككاتب ووزير، وخاصة بعد تفجر التوترات السياسية خلال فترة حكم السلطان المولى سليمان، فقد ساهم أيضا في توثيق مراحل مهمة من تاريخ الدولة العلوية من خلال تأليف مؤلفه المشهور “الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي”، فضلا عن نبوغه في نظم الشعر، والقدرة على الإطلاع على جميع الفنون العلمية في عصره فاستحق أن يوصف بالأديب الموسوعي[1]. وقد وصفه العباس بن إبراهيم السملالي في ا”لإعلام” بــ “العلامة الأديب، اللغوي الحيسوبي الأريب، المؤقّت المعدل الفرضي، الشاعر النحوي، الكاتب الناثر، نخبة الدهر، وغرة العصر، أديب الغرب والسوس..”[2]. كما كان محمد أكنسوس من الذين تشبعوا بالتعاليم الصوفية مبكرا، فكان من أتباع الزاوية الناصرية سيرا على نهجه أسلافه الذين كانوا ناصريين منذ عهد شيخها محمد بن ناصر الدرعي، قبل أن يصير من أتباع الزاوية التجانية عندما ارتحل إلى فاس لطلب العلم.[3]

الإسم والنسب

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن مسعود أَكْنْسوسْ (ويرد في بعض المصادر بالكنسوسي أو الكنسوس)، وينتسب إلى قبيلة إيدَاوُكْنْسوسْ بمنطقة سوس. ولد سنة 1211هـ/1796-1797م بقبيلة تنمرت بمنطقة إدا وكنسوس المذكورة، وتوفي والده وهو صغير. أما أمه فهي كريمة شيخ الزاوية الناصرية ابن ناصر الدرعي. وفي بلدته نشأ وشرع في التعلم، وذلك على الرغم أن المعطيات المتوفرة حول طفولته تبقى يسيرة جدا. وهناك من يضيف إلى نسبه النسب الجعفري، استنادا إلى ما ذكره عن نسبه الذي يرجع إلى جعفر بن أبي طالب، وهو النسب الذي لم يقف على دليل يؤكده كما ذكر.[4]

التكوين العلمي

وما إن أدرك سن التمييز حتى غادر مسقط رأسه إلى الزاوية الناصرية حيث أخواله، فحفظ القرآن الكريم، واستظهر أمهات المتون جريا على عادة جميع طلبة المغرب آنذاك. ثم توجه في عام 1229هـ/1814م إلى مدينة فاس بغرض طلب العلم في القرويين. وفي فاس سكن بمدرسة الصفارين بغرفة كانت ملاصقة لغرفة كان قد سكنها الشيخ محمد بن سليمان الجزولي صاحب “دلائل الخيرات” المشهور[5]. ومن العلماء والمشاهير الذين أخذ عنهم نجد: “العلامة الفقيه محمد بن عامر التادلي الذي كان مستشارا للسلطان سيدي محمد بن عبد الله وشيخا للسلطان المولى سليمان، والشيخ حمدون بن عبد الرحمن المرداسي، والشيخ محمد بن أبي بكر اليازغي، والشيخ أبي العابس أحمد بن التاودي ابن سودة، والشريف أبي محمد عبد السلام الآزمي، والعلامة أبي عبد الله محمد بن عمرو الزروالي، والفقيه المنطقي أبي عبد الله محمد ابن منصور الشفشاوني”[6]، والشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري، والشيخ أبو محمد عبد القادر بن أحمد الكوهن، والشيخ محمد المكي السراغني الماركشي (ابن مريدة)، والشيخ عبد الله السكَياطي الشياظمي، والشيخ التهامي الوبيري الحمري[7]. وخلال فترة دراسته بالقرويين تعرف على الأديب محمد ابن إدريس العمراوي وتوثقت روابط الصداقة بينهما.

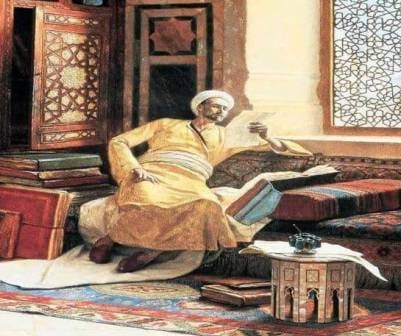

وقد نبغ أكنسوس في علوم عدة؛ كالنحو واللغة والأدب والتاريخ والحساب والتوقيت، وفي التصوف أيضا. “وأما في صناعتي النظم والإنشاء فقد فاق وبرع، وكان طبقة عصره غير مزاحم واستحق لذلك أن يدعى أديب الغرب والسوس وبهما وصل إلى رتبة الكتابة فالوزارة في الأعوام الأخيرة للسلطان العادل مولاي سليمان” كما قال عنه العلامة عبد الله كنون[8]. وقد عرف أيضا عن محمد أكنسوس شغفه بالقراءة والكتب اقتناء ونسخا واستعارة، فكان يتردد على أصحاب المكتبات من أصدقائه ومعارفه لتوسيع مداركه العلمية وإشباع نهمه المعرفي، فأهله ذلك للمشاركة في معارف علمية عديدة فكان أديبا ناقدا، وكاتبا شاعرا، وهو أيضا مؤرخ، وصاحب نوادر ومحاضرات، كما كان له نظر في المنطق وفي العلوم الروحانية من أوفاق وسر حرف وتصوف، كما كان له اهتمام ومعرفة بالطب والكمياء.[9]

الوظائف والمسؤوليات

على عادة عدد من خريجي القرويين انخرط أكنسوس مبكرا في سلك الوظيفة المخزنية بالعاصمة فاس، فعين أول الأمر كاتبا، وذلك قبل أن يبلغ منصب الوزير تحت حكم المولى سليمان عام 1235هـ/1819م، الذي عرفت فترة حكمه اضطرابات عديدة سواء في مدينة فاس أو مناطق أخرى من المغرب. وقد أوفده السلطان إلى تطوان، وطنجة ثم القصر الكبير والعرائش، وإلى سلا ومراكش، ومنطقة سوس محاولا المساهمة في تهدئة الإضطرابات الحادة التي توالت خلال فترة حكم المولى سليمان… وبعد وفاة هذا الأخير عام 1822م/1238هـ، أبعده السلطان الجديد مولاي عبد الرحمان بن هشام واستوزر مكانه رفيقه في الدراسة محمد بن إدريس العمراوي[10]، بل وسجنه لما نقل إليه الوشاة والحساد قيامه بتحريض بعض أبناء السلطان المولى سليمان للتمرد عليه.[11]

استقر الحال بأكنسوس في مدينة مراكش مغضوبا عليه من طرف السلطان، إلى أن عفا عليه خلال لقاءه به بضريح الولي مولاي عبد الله الغزواني. وبقي في مراكش يحيا حياة النسك والعبادة سالكا طريق الزهاد على نهج الطريقة التجانية، بل وأسس بحي المواسين في المدينة عام 1262هـ زاوية تجانية استمرت تقوم بأدوارها التربوية بعد وفاته تحت رئاسة ابنه العربي ثم حفدته. فعاش طيلة فترة حكم السلطان مولاي عبد الرحمن وابنه السلطان محمد عبد الرحمن وبداية فترة حكم السلطان الحسن الأول.[12]

ومما آخذه البعض على أكنسوس انتقاده المغرض وانتقاصه من أستاذه وسابقه المؤرخ والكاتب والوزير أبو القاسم الزياني، رغم استفادته بشكل لا لبس فيه مما كتبه هذا الأخير، وبل كان واحدا من الطلبة الذين ترددوا عليه وساعدوه في نسخ تآليفه التاريخية. ويبدو أن مبعث الاختلاف بين الرجلين راجع إلى تباين موقفهما من الدعوة الوهابية.[13]

آثاره الأدبية والعلمية

خلف أكنسوس آثارا شعرية ونثرية كثيرة، وفيما يلي أهمها[14]:

- “الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي”.

- “حسام الأنصار في دولة بني عشرين الأنصار”.

- “الأجوبة التونسية”.

- رسالة “الحلل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية”.

- “تأليف في الكيمياء”.

- “تحقيق القاموس المحيط”.

- “تصحيح الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم”.

- “الجواب المسكت”.

- “خمائل الورد والنسرين في بيت أبناء عشرين”.

- “شرح على قصيدة الزياني في مسالة قطع الفتوى بفاس ونواحيها”.

- وله أيضا رسائل عديدة كرسائله إلى الوزير محمد العربي الجامعي، وكذا أشعار عديدة نظمها في أغراض متنوعة وخاصة في مدح السلاطين، وأشعار في المدح والرثاء، وبعض الأشعار الصوفية خاصة في فضائل الطريقة التيجانية، وقصائد مولدية. وكل هذه الأشعار لم تجمع في أي ديوان أو كتاب[15].

وفاته

توفي محمد أكنسوس يوم الثلاثاء 29 محرم عام 1294هـ/14 فبراير 1877م عن عمر 83 سنة بمدينة مراكش ودفن قرب ضريح الإمام أبي القاسم السهيلي. ومن أبناءه الذين برزوا بعد نجد عبد الله أكنسوس، الذي شابهه في كثير من الجوانب، فعرف هو أيضا بنبوغه في فروع علمية عديدة فبرع في الكتابة والإنشاء والترسيل، فكان شاعرا ممتازا وكاتبا فحلا. له قصائد شعرية في مواضيع وأغراض متنوعة. كما كان كاتبا للسلطان المولى الحسن الأول خلال خلافته لأبيه في مراكش، وأقره في ديوانه بعد مبايعته عام 1873م/1290هـ، كما مارس نفس الوظيفة أيام الوزير القوي أحمد بن موسى (باحماد).[16]

المراجع

[1] الأديب محمد أكنسوس مؤرخ الدولة العلوية، مجلة دعوة الحق، العدد 125. يرجع إلى الرابط: https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/3038 .[2] السملالي العباس بن إبراهيم، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ج7، راجعه عبد الوهاب ابن منصور، ط2، 1413ه/1993، المطبعة الملكية – الرباط، ص 08.

[3] أحمد الشرقاوي إقبال، معلمة المغرب، ج2، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ودار الأمان، ط1، 2014، الرباط، ص 633.

[4] كنون عبد الله، ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة، قدم له واعتنى به ورتب تراجمه إلى طبقات محمد بن عزوز، مركز التراث الثقافي المغربي (الدار البيضاء) ودار ابن حزم (بيروت)، ط1 1430ه/2010، ص 654-655.

[5] أحمد الشرقاوي إقبال، معلمة المغرب، ج2، مرجع سابق، ص 632.

[6] بروفنصال ليفي، مؤرخو الشرفاء، تعريب عبد القادر الخلادي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر (سلسلة التاريخ-5-)، الرباط، 1977، ص 137.

[7] أحمد الشرقاوي إقبال، معلمة المغرب، ج2، مرجع سابق، ص 632.

[8] كنون عبد الله، ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة، مرجع سابق، ص 657.

[9] أحمد الشرقاوي إقبال، معلمة المغرب، ج2، مرجع سابق، ص 632-633.

[10] برفونصال ليفي، مؤرخو الشرفاء، مرجع سابق، ص 138.

[11] كنون عبد الله، ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة، مرجع سابق، ص 658.

[12] كنون عبد الله، ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة، مرجع سابق، ص 659.

[13] الأديب محمد أكنسوس مؤرخ الدولة العلوية، مجلة دعوة الحق، العدد 125. يرجع إلى الرابط: https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/3038 .

[14] أنظر: إقبال محمد الشرقاوي، معلمة المغرب، ج2، مرجع سابق، ص 633

[15] كنون عبد الله، ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة، مرجع سابق، ص 665-666.

[16] بوعصاب عبد العزيز، معلمة المغرب، ج2، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ودار الأمان، ط1، 2014، الرباط، ص 632.