المحتويات

تقديم

دائما ما كانت الأمم والشعوب مدينة لعلمائها، الذين يمثلون نخبة صفوتها وطليعتها، بما بذلوه من جهود وعطاءات تعود على أفراد الأمة بالنفع العميم، وفي ديننا الاسلامي مكانة العلماء محفوظة فهم ورثة الانبياء، كما أن القرآن الكريم أقر مسؤوليتهم المعنوية في تبليغ وتبيان علمهم للناس أجمعين حكاما ومحكومين، قال الله تعالى:(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيِّنُّنه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاً فبئس ما يشترون)، (آل عمران:187). مكانة اعتبارية جعلت منهم ركيزة داخل كل مجتمع، وفي مجتمعنا المغربي وبعمقه التاريخي ظلت هذه المكانة بارزة نظرا للعمق الديني المشكل لكيان المجتمع والدولة بالمغرب“[1] وإن المتأمل في طبيعة حضور العلماء في التجربة المغربية، تسترعي اهتمامه التنوع الحاصل، لا في الخطاب ولا في الممارسة.

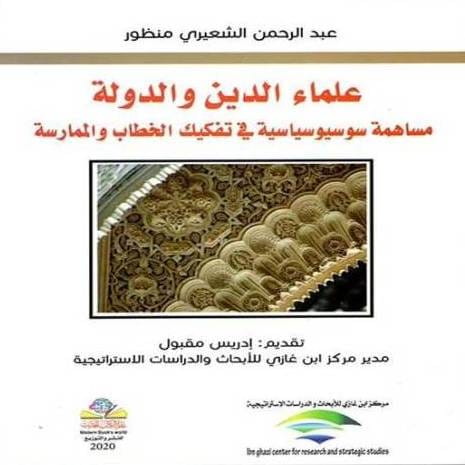

في هذا الإطار برز للوجود نتاج علمي رصين، تحت عنوان “علماء الدين والدولة.. مساهمة سوسيوسياسية في تفكيك الخطاب والممارسة” للدكتور عبد الرحمن الشعيري منظور، تقديم الدكتور إدريس مقبول مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، الكتاب طبعته دار النشر: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع إربد – الأردن سنة النشر: 2020 – الطبعة الأولى. وأصْل الكتاب رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي.

محتويات الكتاب

احتوى الكتاب على ثمانية فصول منتظمة في قسمين مع تقديم وخاتمة بحيث ذكر الباحث في المقدمة أهمية الدراسة وإطارها الزمني ثم إشكالية الدراسة وفرضياتها ثم المناهج المعتمدة والتقنيات المنتهجة مع خطة الكتاب.

- أما القسم الأول: فاستعرض فيه الباحث سياق نشأة نخبة علماء الدين، وتطور مركزها السياسي في المغرب المعاصر في ظل التحولات التي طالت مؤسسات تكوينها في التعليم الديني، واختلاف تمثل الفاعل الديني والسياسي لوظيفتها في المجتمع والدولة، مع التطرق لتباين السلوك السياسي للعلماء المغاربة، والكشف عن إكراهات موقعهم الاعتباري الراهن في علاقته بالتشريع والمأسسة والمال والحضور التمثيلي والمجتمعي في النسق السياسي المغربي.

- أما القسم الثاني: فتناول فيه واقع التأثير السياسي والرمزي للعلماء وأفق إسهامهم الديني في دعم مسار التحول الديمقراطي بالبلاد، من خلال الكشف عن تأثر مركزهم الاعتباري في المجتمع المغربي بفعل تراكم تحولات تدبير الدين والسياسة في عهد الملك محمد السادس، والتي ساهمت في ترسيخ تصنيفهم السياسي إلى نوعين: “سلطان العلماء” أو “عالم سلطان”.

قبل أن يختم الباحث بدراسة دوران نخبة العلماء، في علاقته السوسيوسياسية بمتطلبات التحديث، وأفق مساهمتهم في إنجاح عملية التحول الديمقراطي المأمول، من خلال الوقوف على تعسر عملية تجديد نخبتهم سواء منها الرسمية أو الشعبية، والمطالبة بضرورة انتقالها إلى مرحلة السلاسة والدمقرطة في ظل نسق سياسي إدماجي، يكون من أبرز ملامحه الاعتراف السياسي بدور العلماء في التعضيد الديني والثقافي للدولة المدنية الديمقراطية.

هدف الكتاب وغايته

إن المؤلِّفَ عبد الرحمن منظور يرمي في كتابه إلى دراسة نخبة العلماء في النسق السياسي المغربي في حقبة زمنية تمتد من سنة 1999 إلى سنة 2013؛ دراسة أكاديمية متتبعا مواقع النخبة العلمائية وفعلهم وحضورهم الديني والسوسيوسياسي في الدولة الوطنية الحديثة، وكيف يؤثر هذا الحضور في الحياة السياسية والنقاش العمومي في المغرب الراهن؟.

وقد استمدت الأطروحة منهجها من معين نظريات علم الاجتماع السياسي كما انفتحت على أدبيات علم الاجتماع الديني كما توسل الباحث بالمنهج النسقي كمنهج أساسي لدراسة مركز وفعالية نخبة العلماء.

أهم قضايا الكتاب

وقف الباحث في بداية كتابه عند مفهوم النخبة الدينية معرجا على خصائصها وتكوينها وتمثلات حضورها بمقاربة تأصيلية مستوقفا عند نخبة العلماء؛ وأي دور للمؤسسات الرسمية في صناعة العلماء، كما كشف عن طبيعة حضور العلماء في الأجندة الملكية وخطابها الديني، وفي مراسيم البيعة، والدروس الحسنية، وكذا في أدبيات الخطاب السياسي الحزبي.

العلماء بالمغرب، صراع المأسسة والسياسة:

إن المتتبع لفعل النخبة الدينية وبالخصوص العلماء، يلحظ أن هناك تعددية، واختلاف، وتباين في الرؤى والمواقف، رغم المظاهر العامة التي توحي بأن النخبة الدينية في المغرب موحدة في رؤيتها الدينية العامة لثلاثية: العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف الجنيدي

هذا التباين أدى حسب الباحث: “إلى فرز فئوي بين نخبة العلماء، بين من اختاروا الاندماج في مسار الفعل الديني المؤسساتي ضمن بنية الدولة ومن فضلوا المحافظة على مسافة نقدية نسبية، أو تامة مع نمط الإسلام الرسمي، والاشتغال في الحقل الديني المضاد أو “مجال الدعوة” عبر منهجية تبوئ الزعامة الدينية الحركية في “التنظيم” أو القيادة الفردية للأنصار والأتباع”[2].

كما لاحظ الباحث أن التحولات السوسيوسياسية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال أدت إلى تراجع كبير في التأثير السياسي للمؤسسات التقليدية، المؤطرة للمجتمع مثل القبائل و الزوايا، لصالح تعاظم الدور التمثيلي والتأطيري للمؤسسات الحديثة، كالإدارة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية ثم الحركات الإسلامية فيما بعد، وهو ما أفرز حسب الباحث “تحولا في نمط الارتباط التنظيمي لدى مختلف العلماء الحركيين، الذي أصبح معظمهم ينتمي سياسيا للجماعات الإسلامية، لحاجتهم لإطار تنظيمي يدافع عنهم، ويسمع صوتهم ومواقفهم في الحياة السياسية”.

العلماء والتباين الطبقي:

يرى الدكتور عبد الرحمن منظور أن “من المؤشرات الجلية على قوة التباين السوسيولوجي والطبقي بين شرائح نخبة علماء الدين المغاربة، والدالة على عـدم تجانسها وضعها الاقتصادي ومسلكياتها السياسية، نجد مؤشـر علاقتهم بالتمويل العمومي لفعلهم الديني في المجتمع، الذي ترتبط الاستفادة منه بمعياري الولاء السياسي للحكم، والاندماج القانوني والمؤسساتي في الحقل الديني الرسمي”[3].

ودائما ما كانت الامتيازات المالية الممنوحة طيلة التاريخ الديني والسياسي المغربي، إحدى أهم آليات السلطات السياسية الحاكمة لاستقطاب النخب العالمة، وإدخالها في الصف الرسمي لتكون صوتا يتغنى بمشروعية الحاكم وسلطته، وقد دلل لباحث بنموذج من التاريخ الدال في هذا السياق على ما كان يقوم به السلاطين الموحدون من إجزال العطاء لمن يخدمهم ويخلص لهم من العلماء، الذين يتقاضون بالإضافة إلى رواتبهم مقابل وظائفهم، كان البعض منهم يحصل على ما يفوق ذلك كمكافآت من السلطة على خدمات أو مواقف[4].

بينما يبقى الوضع المالي للعالم المستقل في الحقل الديني المضاد مرتبطا بذمته الشخصية وكسبه لقوت يومه، أو في الدعم المقدم له من قبل مؤسسة «الْجْماعة» كمكافأة عن قيامه بمهام التأطير الديني بالمساجد والزوايا ومؤسسات التعليم العتيق يقول صاحب الكتاب.

هيكلة الحقل الديني:

يرى الدكتور منظور أن مجال الفعل الديني المستقل للعلماء المغاربة تراجع في هامش حريته ومبادرته مع بداية الدولة في التنزيل الفعلي لمخطط إعادة هيكلة الحقل الديني سنة 2004، فقد اتجهت السلطة السياسية و الدينية إلى تشديد الرقابة على الخطاب الديني للعلماء رامية بهذه الاستراتيجية بشكل واضح إلى:

- إضعاف المجال المستقل للفعل الديني للعلماء، بغية تغييبه مطلقا. لفسح المجال أمام الفعل الإداري للمؤسسة الدينية بالمجتمع.

- ضبط وتنظيم الحياة الدينية للمغاربة في علاقتها بمجال الفتوى، خاصة المتعلق منها بالشأن السياسي، من خلال تحييدها عن الفاعل العلمائي المستقل، وكذا نزع طابع الاستقلالية عن مؤسسات التعليم الديني، وإدراجها في المجال المحفوظ لمؤسسة إمارة المؤمنين. وقد بين الباحث بتفصيل في السياق السياسي لاحتكار الدولة للإفتاء في المجال العام.

- الرقابة القانونية على التعليم العتيق، إصدار قانون 01-13.

العلماء المغاربة والتحول الديمقراطي:

وهو الفصل الأخير من الكتاب وقد برع فيه الباحث وأبان عن نظرة استشرافية، منفتحة على واقع وإكراهات العلماء، لقد رأى أن سياسة الدولة أدت إلى “إخضاع العلماء الرسميين للوصاية الإدارية المطلقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونهجها في الوقت نفسه لإستراتيجية التهميش الرمزي والسياسي “للعالم المستقل”، إلى إضعاف تأثير نخبة علماء الدين في عملية الدعم الثقافي والديني لمسار التحول الديمقراطي المنشود بالبلاد”[5].

وهذا يستوجب التطلع السياسي نحو التوظيف الإيجابي للخطاب الديني للعلماء في دعم الديمقراطية في تجلياتها المجتمعية والمؤسساتية، منحهم ضمانات الاستقلال الإداري والمالي بما يكفل حقهم في ممارسة الديمقراطية عبر انتخاب ممثليهم في السلك العلمائي الأعلى، مقترحا نهج مقاربة تشاركية تقوم على إشراك العلماء في بلورة برامج دينية و ثقافية واجتماعية من شأنها تحقيق الأمن الروحي للمغاربة، وذلك وفق ثلاثة محددات رئيسية وهي:

- نهج تدبير ديمقراطي للحقل الديني من خلال إشراك العلماء وباقي الفاعلين الدينيين والجمعيات المدنية الفاعلة في الحقل الديني، في عملية اتخاذ القرار والتقويم. وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ارتقاء التدبير الديني الرسمي إلى مصاف سياسية عمومية مندمجة في المناخ الديمقراطي المنشود.

- ضمان استقلالية العلماء، كشرط أساسي للإبداع والاجتهاد ولتحقيق التجاوب الشعبي مع خطابهم الديني و حماسهم الوطني، وتكريس روح المسؤولية المعروفة لدى علماء المغرب، والتي تجعلهم في انضباط عقلاني وواعي للثوابت العقدية والمذهبية والوطنية للشعب المغربي.

مميزات الكتاب

نجمل باختصارٍ أهمّ مميزات الكتاب في النقاط الآتية:

- الكتاب كتب بلغة جميلة سهلة، وهذا ناذر في كتب السياسة وعوالمها، واستطاع أن يوصل الأفكار بلغة رشيقة وأدب رفيع جمل الكتابة الأكاديمية وأخرجها من قسوتها وجفائها.

- الكتاب احتضن أكثر من منهح سواء المنهج التاريخي وفلسفة الدين والفقه السياسي، وهذا التركيب غير معتاد في كتب العلوم السياسية التي دائما ما تدور بين الفقه والقانون.

- حجم الكتاب وتنوع مصادره ومراجعه تنبئ عن جهد كبير بذله صاحبنا كما يدل على استيعاب الموضوع ومعرفة مدخلاته ومخرجاته، فنحن أمام كتاب لباحث متمكن متخصص في موضوعه.

- الباحث آمن برسالة العلماء، وأهمية العلماء ومكانتهم الاعتبارية، لا يؤمن بالحياد يرى “ضرورة الانتقال من الحياد إلى الفاعلية” بل يرى واجب المشاركة المدنية في الفضاء العمومي، الكتاب أعاد الاعتبار للعلماء في علم السياسية.

- شخصية الكاتب حاضرة في التعليق والملاحظة والتفسير، والمقارنة، الباحث واثق من أفكاره لم يكن متعسفا بل كان منصفا، يثمن ما يستحق التثمين ونتقد ما يراه يستحق النقد.

إن كل من يقرأ الكتاب لا شك سيخرج بأفكار وتصورات ومعطيات وقراءات جديدة قد تتفق أو تختلف معها.

ملاحظات على الكتاب

- عنوان الكتاب لا ينبئ عن مضامين الكتاب “علماء الدين والدولة.. مساهمة سوسيوسياسية في تفكيك الخطاب والممارسة” فمعلوم أن العنوان مفتاح يساهم في توضيح دلالات النص، وبما أن أصل الكتاب هو أطروحة، كان أجدر على الباحث أن يحتفظ بنفس عنوان بحث الأطروحة “النخبة الدينية في النسق السياسي، العلماء نموذجا 1999-2013.”

- كان على الباحث أن يمهد كتابه بداية بالحديث عن علاقة علماء الدين بالدولة في السياق التاريخي الإسلامي والإنساني ولو بإشارة خصوصا وأن لب الكتاب هو دراسة في هذه العلاقة وإن كان مخصصة في النسق السياسي المغربي الراهن.

- الكاتب لم يجتهد في تخريج الأحاديث الواردة في متن الكتاب، ولا يعذر بكونه باحث في العلوم السياسية أي بعيد عن قضايا العلوم الشرعية، خصوصا وأن الباحث أبان في كتابه عن معرفة متميزة بعلوم الشريعة.

المراجع

[1] عبد الرحمن الشعيري منظور: "علماء الدين والدولة مساهمة سوسيوسياسية في تفكيك الخطاب والممارسة"، عالم كتب الحديث ط1 ، 2020، ص:15.[2] عبد الرحمن الشعيري، منظور علماء الدين والدولة مساهمة سوسيوسياسية في تفكيك الخطاب والممارسة، عالم كتب الحديث ط1 س2020 ص:149.

[3] عبد الرحمن الشعيري منظور، مرجع سابق، ص216.

[4] محمد المغراوي: "العلماء والصلحاء بالمغرب والأندلس في عصر الموحدين"، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ، ص 235.

[5] عبد الرحمن الشعيري، مرجع سابق، ص:369.