المحتويات

مقدمة

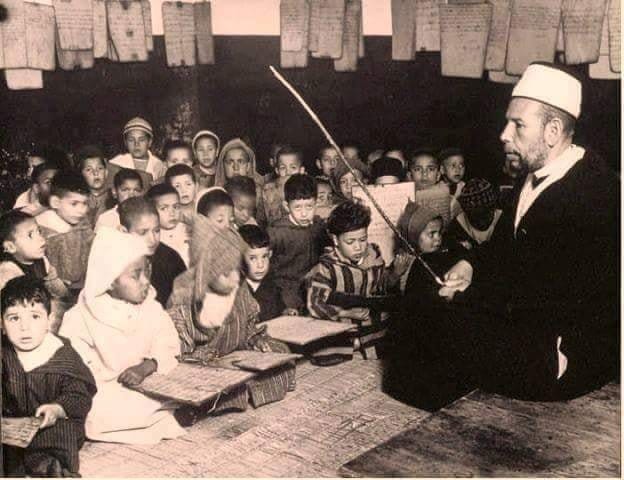

منذ أن نزل القرآن الكريم الذي يعد من أسس العلم الأصيل، عكف عليه المسلمون تعبدا وتعلما، وانكبوا على دراسته والتعمق في معانيه، باعتباره دستور الأمة، ومنهجها المعقود عليه مصيرها، واتجهوا إلى إقامة المؤسسات التي تُعنى بمهمة تعليمه وتحفيظه لأبناء المسلمين. فكان من أهم هذه المؤسسات؛ المساجد والكتاتيب القرآنية.

ويشير مصطلح الكُتّاب القرآني إلى: مكان أو فضاء يكون بجوار المسجد غالبا، أو قد يكون في زاوية من زوايا المسجد، يشرف فيه شيخ الحي أو القرية، أو إمام المسجد على تعليم الأطفال أساسيات القراءة والكتابة العربية، ويعمل على تحفيظهم سور القرآن الكريم، وتعليمهم أصول الدين وتعاليمه.

ولم يقتصر دور الكتاتيب القرآنية على تحفيظ القرآن فحسب، بل عملت على إحداث نهضة علمية وفكرية، وبرز الدور التربوي والتعليمي المهم الذي تؤديه هذه الكتاتيب، خاصة من ناحية تنمية المهارات اللغوية وتقويتها، من نطق صحيح وفصاحة في اللسان، وزيادة في الثروة اللغوية.

المسيد.. نشأته ومكانته في المغرب

تعود نشأة الكتاتيب القرآنية إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمنذ أن نزل القرآن الكريم، انكب المسلمون على تعلمه ودراسته والتعمق في فهم معانيه، واتجهوا إلى إقامة المؤسسات التي تعنى بمهمة تعليمه وتحفيظه لأبناء المسلمين. فكان من أهم هذه المؤسسات؛ المساجد والكتاتيب القرآنية.

وقد أنشئت هذه الكتاتيب في عهد مبكر، إذ جاء في السنة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المتعلمين من أسرى بدر أن يعلموا عشرة من المسلمين القراءة والكتابة لقاء حريتهم، ولأن المشرك محرم عليه دخول المسجد في الإسلام. فلا ريب إذن أن هذه المهمة كانت تجرى في مكان غير المسجد النبوي.

وقد ذكر ابن حزم مقالة أشار فيها إلى أن المسلمين قد عرفوا الكُتاب في عهد عمر بن الخطاب، إذ يقول: “ثم مات أبو بكر ووليه عمر ففتحت بلاد فارس طولا وعرضا وفتحت الشام والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد إلا وبنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ الأئمة القرآن وعلمه الصبيان في المكاتب شرقا وغربا”.[i]

ولما سارت جيوش المسلمين في فتوحاتهم خارج الجزيرة العربية برزت فكرة “الكتاتيب القرآنية” بصورة واضحة، وتعددت في كافة الأقطار والأمصار التي حل فيها الفاتحون من المسلمين. ولقد أدى المسلمون الأولون من أهل الحجاز والشام والعراق ومصر دورا كبيرا في إنشاء هذه الكتاتيب في عهد الخلفاء الراشدين، ليعلموا أبناء هذه البلاد القرآن الكريم ويلقنوهم آيات من كتاب الله المبين، وهكذا وجدت الكتاتيب بكثرة في البصرة والكوفة والفسطاط والإسكندرية والقيروان وغيرها من أمهات العواصم العربية.[ii]

ومع مرور الزمن اشتد اهتمام المسلمين بالتعليم، وازداد اهتمامهم بالكتاتيب القرآنية خلال العصر الأموي، حتى بلغت العناية ذروتها خلال العصر العباسي، الذي انتظم خلاله أمر هذه الكتاتيب بصورة فائقة نظرا لعناية الناس بأمر أولادهم من جهة ولاشتداد الدولة واهتمامها بالتعليم، بعد أن استقر لها الأمر ودانت لها كافة الأقطار. وهنا ظهرت الحركة العلمية الأدبية الدينية الفقهية وبلغت أقصى درجات التقدم والرقي في مجال العلوم الشرعية والإنسانية والعلوم التجريبية وسائر فروع المعرفة[iii].

ثم انتشرت الكتاتيب العامة الموقوفة بعد ذلك عبر العصور حتى بلغت بلاد ما وراء النهر، إذ كان الكتّاب يضم الأطفال من اليتامى والفقراء والمساكين، حتى أصبح كتاب الضحاك بن مزاحم عام 105هـ، يحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف طفل. كما أصبحت بالشام كتاتيب موقوفة لتعليم أبناء المسلمين حول الجامع الأموي بدمشق. ثم تلا بعد ذلك الكتاتيب في مصر وفي عهد المماليك ثم الدولة العثمانية وخصوصا الكتاتيب التي أقامتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.[iv]

أما عن ظهور الكتاتيب بالمغرب؛ فبمجرد أن تم الفتح الإسلامي ببلاد الغرب الإسلامي، أخذ الولاة الفقهاء يعلمون النشء تعاليم الدين الإسلامي والقرآن الكريم، ومنذ ذلك الحين أصبحت الكتاتيب تتكاثر تكاثرا سريعا وقويا في المجتمعات الإسلامية.[v] وتحولت مع مرور الزمن إلى معهد تعليمي ضروري في المجتمع الإسلامي بعد المسجد، وعنصرا مهما في ثقافتنا الإسلامية، وشعيرة من شعائر ديننا الإسلامي الحنيف.

ويحظى الكتّاب القرآني بمنزلة رفيعة عند المغاربة، وذلك لما يقدمه من عمل جليل للناشئة، ففيه يتعلم الصبيان كلام الله الذي يعد طليعة العلوم وأسماها، وفيه يتشبعون بقيم الاستقامة والصلاح، ويتعلمون أصول العقيدة ومبادئ فقه العبادات، ولذلك كانت العوائل المغربية غنية أو فقيرة، تقدس هذا الفضاء التربوي والديني، وتهتم به اهتماما بالغا.

ولعل أهم نؤكد به هذا الاهتمام الكبير من المغاربة بالكتاتيب القرآنية، هو انتشارها الواسع في كل المناطق، في الحواضر والبوادي، وقد ظلت هذه الكتاتيب القرآنية بمثابة الحصانة الروحية والدعامة الأساسية للحفاظ على الهوية المغربية وثوابتها الدينية، حيث لازال هذا الموروث القرآني يؤدي دوره الريادي في تحفيظ وتلقين كتاب الله العزيز للناشئة وفق المنهج العملي الذي تميز به المغاربة منذ القدم في تحفيظ القرآن الكريم وروايته وضبطه ورسمه.[vi]

ولم تكن الكتاتيب في المغرب تُعنى بشيء سوى تحفيظ القرآن وما يتصل به من تعلم رسم الآيات والخط. يقول ابن خلدون: “فأما أهل المغرب فمذهبهم في الوِلدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذُهم أثناء الدراسة بالرسم ومسائله، واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذلك بسواهُ في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب، إلى أن يحذَق فيه أو ينقـطع دونه، فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة، وهذا مذهب أهل الأنصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر أمم المغرب في ولدانهم، إلى أن يجاوزوا حدَّ البلوغ إلى الشبيبة، وكذا مذهبهم في الكبير إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره، فهم لذلك أقومُ على رسم القرآن وحفظِه من سواهم”.[vii]

وقد كانت ثمة استثناءات في هذه المسألة، إذ كانت توجد كتاتيب يحرص فيها المعلمون على تعليم مبادئ الدين وقيمه. كما سيأتي بيانه من خلال تجربتي الشخصية.

ويظهر اعتناء الدولة المغربية بالكتاتيب القرآنية، في فتحها -عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- آفاقاً جديدة ورحبة لتفتيق مواهب الناشئة في ميادين الحفظ لكتاب الله، وتجويده والمنافسة فيه، فأحدثت لذلك البرامج الإذاعية، والمسابقات الموسمية، ورصدت الجوائز القيمة والمكافآت المهمة لحفز همم الناشئة ولطلب المزيد من الحذق والتبريز في هذا الشأن. وهكذا أصبح قراء المغرب، في أواخر القرن الماضي، يشاركون وينافسون في مسابقات ومباريات التجويد والحفظ، ويحصلون على الجوائز والمراتب المشرفة في عدد كبير من دول المشرق العربي والعالم الإسلامي.[viii]

أهمية الكُتّاب القرآني، وأثره على الطفل

إن ارتياد الطفل للكتاب القرآني، وانتظامه فيه، من أهم الأسباب التي تفتح مداركه العقلية، وتسهم في نموه المعرفي المبكر، وتكسبه المهارات اللغوية اللازمة، وتجعله متفوقا على أقرانه في المدرسة، كما أنها تغرس في نفسه قيم الإسلام ومبادئه وآدابه، وهذا مما تشهد به الأسر التي تدفع بأبنائها إلى الكتاتيب، ويؤكده المعلمون بالمدارس.

يقول ابن خلدون في معرض حديثة عن فضل تعليم الصبيان القرآن: “اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث. وصار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات. وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات.[ix]

فالكتاب القرآني حصن للصبيان من كل الآفات والمنكرات، وفضاء تربوي وروحاني، يبعد الطفل عن مجالس السوء والزيغ والانحراف، ويجنبه ما يفسد عليه أخلاقه وبدنه، من الخصال القبيحة، والعادات السيئة، إذ يوفر له الأقران الصالحين، والقدوة الحسنة التي هي من أعظم أساليب التربية في الإسلام، مما يعوده على العادات المحمودة، والآداب الحسنة والأخلاق النبيلة؛ كالصدق والأمانة والصبر. بالإضافة إلى إسهام الكتاب في تعلم الطفل أصول عقيدته، وأحكام دينه، بدءا من الشهادتين، وانتهاء بكيفية الوضوء وأداء الصلاة.

وإلى جانب كل هذه الأمور الحسنة؛ فإن الكُتّاب القرآني يحقق للطفل إيجابيات كثيرة في الجانب اللغوي؛ من خلال إسهامه في تنمية عدد من القدرات والمهارات اللغوية، ذلك أن التعامل مع القرآن الكريم حفظا وقراءة وكتابة، يسهم بشكل مباشر في تنمية عدد من المهارات اللغوية وتحسينها؛ كالاستماع الجيد، والتحدث بطلاقة، والبلاغة في النطق، بالإضافة إلى القراءة بشكل سليم وإتقان مخارج الحروف، ثم الكتابة الجيدة.

كما أنه فضاء تربوي وتعليمي متكامل؛ فيه من الفضائل والمحاسن، مما لا يمكن أن يجده الطفل مجتمعة في أي فضاء آخر. فهو منظومة ضرورية في حياة المجتمع المعاصر، وبالتالي لا يمكن القول بأن: نظام رياض الأطفال، أو السنوات الأولى من التعليم الأساسي يمكن أن تحل محل الكتاتيب، لأن هذه الأنظمة الحديثة لا تتمع -في الغالب- بنظام الكتاتيب في التعليم المباشر وفي إتقان الجوانب الدينية.[x]

منهجية التعليم بالكُتّاب القرآني بالمغرب

لا شك أننا إذا صادفنا أي مغربي مر بتجربة التعلم بالكتاتيب القرآنية، سواء في الحاضرة أو البادية، سنجد أنه مازال يتذكر الطريقة التي كان يتعلم بها في الكتاب خلال طفولته. وهي الطريقة التي تعلمت بها رفقة أقراني قبل ولوج المدرسة، حينها كان الكُتّاب في القرية، ولم يكن ثمة شيء يعرف عند الناس بالمدرسة الحرة، أو رياض الأطفال، وكان ذلك في نهاية تسعينات القرن الماضي.

وقد كان يطلق على الكُتّاب القرآني، اسم “الجّامع” أو “المْسِيدْ”، وعلى المعلم “الفْقيه”، وكان يعيش الفقيه في بيت متواضع بمحاذاة المسجد، يقوم بمهمة مؤذن، وإمام، وخطيب، كما أنه كان يعلم الصبيان القرآن الكريم، وأصول العقيدة والعبادات كالطهارة والصلاة، ويربيهم على الخلق الحسن، والسلوك القويم.

وقد كان الكُتاب حينها هو المسجد نفسه الذي تقام فيه صلاة الجماعة، وكان بناؤه بسيطا، وكان التلاميذ يجلسون على الحصير، ويعتمدون في تعليمهم على وسائل بدائية؛ كاللوح والأقلام الخشبية للكتابة، وعلى مادة الصلصال. ومع مرور الوقت، تم بناء مسجد كبير بجانب القديم، وتحول القديم لكتاب قراني مخصص لتعليم الصبيان.

ومن خلال تجربتي الشخصية المتواضعة[xi]، يمكن إيجاز طريقة التعليم بالكُتّاب القرآني، على النحو الآتي:

- عند ولوج الطفل لأول مرة للكتاب القرآني، يلتحق بأقرانه ضمن حلقة يتوسطها الفقيه، والذي يقدم له لوحاً قد دَون عليه حروف الهجاء العربية، بالترتيب المتعارف عليه في الكتاتيب القرآنية بالمغرب، والتي تكون وفق الترتيب الآتي: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، لا، ي، ء.

وهذه الحروف تكون مدونة في جهة من اللوح، أما الجهة الأخرى فتكتب فيها سورة الفاتحة، التي يتم تلقينها للطفل من حين لآخر، من قبل الفقيه تارة، أو من قبل بعض تلاميذه، بالتلقين والسماع ودون تهجٍّ لها، حتى إذا أتقن حفظها، طلب منه مسح الوجه الذي كتبت عليه، ليكتب الفقيه مكانها سورة أخرى من قصار السور، ويشرع في حفظها إلى جانب تعلمه للحروف. ويتم مسح اللوح بالماء الطاهر والصلصال، والذي هو مادة تستخرج من جوف الأرض، تشبه المادة الأولية التي تصنع منها الأواني الطينية، يتم دهن اللوح بها بعد غسله بالماء، ثم يعرض على الشمس ليجف، ويكتب عليه بالقلم الذي يصنع من القصب، والحبر الذي يطلق عليه اسم “السّمَق” والذي يصنع من صوف النعجة الذي يوجد أسل بطنها، ويكون ملطخا بالعرق والدسم، تؤخذ هذه المادة وتوضع في إناء وتُطهى حتى تتحول إلى مادة سوداء، يتم وضعها في “الدّواة” أو ‘الدّواية” باللهجة المغربية، وتستعمل للكتابة.

ويقضي الطفل ما شاء الله أن يقضي من الأيام والأسابيع، في حفظ الحروف وتعلمها، حسب قدراته وإمكاناته، وفي مرحلة التعلم هذه، يتعرف على أشكالها، ويربطها ببعض الأشياء المحسوسة التي يراها في حياته اليومية، بمساعدة الفقيه، كما يتعرف على ما يتميز به كل حرف على الآخر، فيردد وراء الفقيه باللهجة العامية هكذا : (اللّيف ما ينقُط، البا وحدة من تحت، التّا جوج من فوق، أثا ثلاثة من فوق ..) ومعنى ذلك: الألف من دون نقطة، الباب أسفله نقطة واحدة، التاء أعلاه نقطتان، الثاء أعلاه ثلاثة نقط .. وهكذا.

- وإذا رأى الفقيه أن التلميذ قد حفظ الحروف وأتقنها وأصبح يميز بينها، ولا يستشكل عليه أي شيء منها، ينتقل به إلى مستوى آخر؛ وهو تعلم الحروف مع الحركات، ويبدأ بكل حركة على حدة، بالفتحة أولا، ثم الضمة، وبعدها الكسرة؛ هكذا: (النّصبة: بَ..) حتى يتقن جميع الحروف مع الفتحة، ثم يأتي دور الضمة؛ (الرّفعة: بُ..) وهكذا.

ثم ينتقل للمدود والتنوين بالطريقة نفسها، حتى إذا ضبطها فهما وحفظا، انتقل به الفقيه لمرحلة جمع الحروف وتهجي الكلمات.

وهكذا بعد أن يتقن التلميذ الحروف وتهجئتها، ويتمكن منها حفظا وفهما وقراءةً، يكتب له الفقيه سورة على اللوح أو بعضا منها، حتى إذا تمكن من حفظها، مسحها وكتب مكانها سورة أخرى، وتظل الآيات التي حفظها بالأمس في جهة من اللوح، والآيات التي يكتبها في يومه ذاك في جهة أخرى، وحين يمسح التلميذ اللوح ويعرضه على الشمس، يطلب الفقيه من التلميذ مراجعة السورة الماضية، في انتظار أن يجف اللوح ليكتب عليه سورة جديدة.

وإلى جانب حفظ التلميذ للقرآن، يحرص الفقيه على تعليمه مراتب الدين، وأركان الإسلام والإيمان، وطريقة الوضوء وكيفية أداء الصلاة، كما يعمل على تربيته على لزوم مكارم الأخلاق ومحاسنها؛ كالصدق والأمانة والإيثار والحلم، والبعد من مساوئها؛ كالكذب والغش والظلم وغيرها.

فهذه هي الطريقة المتعارف عليها في المغرب، وهي التي تعلم بها خلق كثير، فكانوا إذا بلغوا سن السابعة، وولجوا المدرسة العمومية، لم يجدوا أي صعوبة تذكر فيما يتعلق بالمهارات اللغوية، وقد كان من التلاميذ من يأتي المدرسة ومعه زاد من السور، بل منهم من يكون حافظا لعدد من الأحزاب. كما يظل التلاميذ ملتزمين بالتعلم في الكتاب القرآني، بالموازاة مع تعليمهم في المدرسة، فيذهبون كلما سنحت لهم الفرصة لذلك.

ولا شك أن للوالدين دورا مهما في هذا الباب، إذ أن الأهداف التعليمية والتربوية لا يمكن أن تتحقق دون حرص من الوالدين على أبنائهم، ودون متابعتهم لهم بشكل مستمر.

أثر الكُتّاب في تنمية المهارات اللغوية للطفل

يسهم الكتاب القرآني في تنمية قدرات الطفل ومهاراته اللغوية بشكل ملحوظ، إذ إن التعامل مع القرآن حفظا وقراءة وكتابة يجعله يكتسب أدوات اللغة الأساسية. وتعد مهارة الاستماع أولى هذه المهارات وأمها، فالطفل يتعلم أن السمع هو مفتاح الحفظ السريع للآيات والسور، كما يغرس فيه احترام كلام الله أدبا يجعله مستمعا جيدا. وبإتقان الاستماع، وتشربه لمفردات القرآن الفصيحة وبيانه البليغ، تتكون لديه فصاحة اللسان وصحة النطق وسلامة التعبير.

كما ينمي الكتاب القرآني لدى الطفل مهارة التحدث، من خلال ملازمته لألفاظ القرآن وأساليبه البليغة، مما يكسبه طلاقة في التعبير، وجملا متناسقة وأداءً صحيحا. وإلى جانب ذلك، يتعلم التلميذ أحكام التلاوة ومخارج الحروف، فيحسن النطق ويعطي كل حرف حقه.

أما مهارة القراءة فترسخ بالتدرج التعليمي والقراءة المستمرة للقرآن الكريم، وهو ما يجعل المتعلم يتقن القراءة ويحقق الهدف الأساس من تعلم العربية. وتكتمل المنظومة بمهارة الكتابة، حيث يتدرب الطفل على كتابة الحروف والكلمات بخط واضح ومقروء، مع مراعاة القواعد الإملائية والنحوية، وتسلسل الأفكار وتنظيمها بشكل منطقي وواضح.

ولا شك أن كثيرا من التلاميذ الذين يخضعون للتعليم في الكتاتيب القرآنية، يتقنون إلى حد كبير مهارة الكتابة، وقواعدها، فنجدهم يكتبون بخط واضح وجيد، ويراعون علامات الوقف والترقيم، كما أنهم يعبرون بأسلوب جيد وسليم، وذلك نتيجة لتعودهم على كتابة آيات القرآن الكريم وتكرار سماعهم لمصطلحاته الفريدة بشكل يوم، مما يقوي ثروتهم اللغوية ويغنيها.

فالقران الكريم إذن، هو أقدر الوسائل على تطويع اللغة للنطق، واستقامة التراكيب وسلامة المخارج في أصواتها والنطق بها.[xii]

خاتمة

إن الكتاب القرآني مدرسة لغوية وتربوية صنعت فصاحة الطفل وألهمته طلاقة التعبير، وأتقنت لديه مهارات الاستماع والقراءة والكتابة. وما زال أثره حاضرا اليوم شاهدا على دوره في صون اللغة العربية وغرس القيم القرآنية في النفوس، ليبقى ركيزة أساسية في بناء الأجيال وحفظ هوية الأمة.

المراجع

[i] ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت456)، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2/67.[ii] الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الناشر: موقع الجامعة على الإنترنت، 12/431.

[iii] الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، 12/430،431،432. (بتصرف).

[iv] طارق بن عبد الله حجار، تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عدد120، 1423هـ/2003م، ص: 477.

[v] أحمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية، دار الكشاف للطباعة والنشر، ص20،406،408. (بتصرف).

[vi] الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المغرب)، الرابط: https://2u.pw/a1M53OfO.

[vii] عبد الرحمن بن خلدون، العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر، بيروت، 1982م، ط1، 1/ 740.

[viii] الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المغرب)، الرابط: https://2u.pw/ECTY0dVY

[ix] عبد الرحمن بن خلدون، العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 1/ 740.

[x] محمد يحيى، كيف نهتم بالقرآن، كلية القرآن، طنطا، مجلة الدعوة، عدد1419.

[xi] كانت تجربتي في كتاب بن رحمون بقريتي بجماعة الغنادرة، دائرة الزمامرة، إقليم سيدي بنور. ففي أواخر التسعينات وبداية الألفية الثانية انطلقت هناك مسيرتي في تعلم القرآن الكريم وحفظه، على يد الشيخ الجليل عبد القادر حموش (حفظه الله).

[xii] سمير عبد الوهاب وآخرون، تعليم القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية، الدقهلية للطباعة والنشر، المنصورة، ط2، 2004، ص48.