المحتويات

تقديم رواية “عبلة لم تمت”

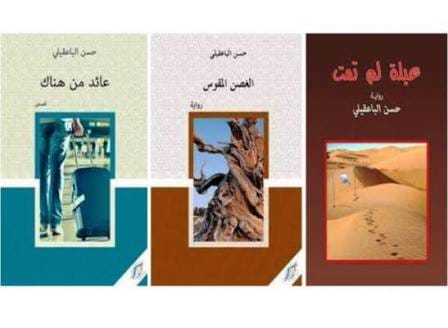

في أول لقاء لي معه بعد غياب طويل قارب عشرين سنة حدثني حسن الباعقيلي عن عزمه طبع روايته الأولى فثمنت مبادرته وشجعته على ذلك، وبعد قراءتي رفقة الأستاذ الناجم أماضون لمسودة عمله اقترحنا عليه مجموعة من التحسينات الفنية التي تقبلها بصدر رحب ليشق هذا العمل طريقه نحو الوجود.

يستمد هذا العمل الروائي الموسوم ب “عبلة لم تمت ” تميزه من عدة اعتبارات:

- أولها: كونه مكتوبا من قبل كاتب روائي يمتهن التمريض، ووجه التميز هنا يكمن في كون حضور الكتاب الممرضين في الحقل الثقافي العام ومساهمتهم فيه كتابة وتأليفا في المجالات المعرفية كلها والمجال الأدبي أبرزها ما يزال محتشما إلى اليوم، بما يحتاج مقاربات سوسيولوجية تبحث عن مسوغات مقبولة لهذه الظاهرة مقارنة بممتهني الطب و التعليم وقيادة الطاكسيات… كما ستمكنه تسع سنوات التي تكبد فيها معاناة العمل في منطقة نائية صعبة كمدينة طاطا قبل أن يحط الرحال بمدينة تيزنيت، من مراكمة تجربة ميدانية ومعرفة دقيقة بخبايا هذه المهنة لم تسعفه اللغة التقريرية في أن يشبع فضوله في التعبير عنها فاختار لغة الخيال لينأى بشخصياته عن الواقع المباشر إلى الخيال.

- أما الاعتبار الثاني فيرتبط بالأول ويكمله. ويتمثل في موضوع الرواية التي تجتهد في تشخيص معاناة أصحاب الوزرة البيضاء بلغة الخيال محققة بذلك تماثلا فنيا رائعا بين قصة “مراد” الشخصية الرئيسية في الرواية وقصة عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي المعلوم. في تجربة عملية تقلبت بين اليأس والرجاء، الحلم والواقع، الحياة والموت، الطموح والتهميش لأصحاب مهنة مازالت لا تتوفر إلى يومنا هذا في المغرب على نظام أساسي يحدد بدقة اختصاصات الممرض: ما هي؟ أين تبدأ؟ وأين تنتهي؟ وذلك ما أكده السارد بقوله: “ولماذا لا تكون للممرض هيأة، ويكون له قانون حقيقي ينظم عمله؟”. (الرواية، ص: 97)

في رواية “عبلة لم تمت” تتوالى حكايتان تكمل الواحدة منهما الأخرى: الأولى حكاية مراد الخيالية لمعاناته مع مهنة التمريض، والثانية حكاية عنترة بن شداد ومحبوبته عبلة كما حكاها الحكواتي بلغته المشوقة، هاتين الحكايتين اللتين تشتركان في اعتماد تقنيات الحكي من الناحية الشكلية من سرد وحوار ووصف، وتختلفان في نوع الوضعية النهائية التي انتهت بها كل واحدة منهما. فحكاية عنترة انتهت بإجمال الحكواتي لأهم مغازيها بقوله “الشعر والفروسية هما ولا شيء سواهما ..هما القوتان القادرتان على تحطيم الوهم هما مهر عبلة هما فداء الحب الأسير..” (الرواية، ص: 102)، أما حكاية مراد الممرض فتم الإبقاء على نهايتها مفتوحة أمام توقعات القراء المتعاقبين على قراءتها ودرجة تفاعل كل واحد منهم معها، إذ ما يزال مراد يطمح الوصال بعبلته التي لن تكون سوى مجموع تلك التمثلات الذهنية الجميلة الحالمة عن ممارسة مهنة التمريض كما حلم بها وهو شاب، ممتزجة بالآمال والمطامح ممكنة التحقق وغير الممكنة، المعقولة وغير المعقولة. عبلة لم تمت بعد في أحلامه فهو ما يزال يعقد عزما لا يعرف النكوص على لقائها حية في أبهى صور حسنها وجمالها، ولن يتحقق ذلك في اعتقاده إلا بالتحلي بنفس درجة التجلد والشجاعة التي تحلى بها عنترة بن شداد ليعقد الوصال بعبلته.

حسن الباعقيلي كاتب روائي واعد وروايته “عبلة لم تمت” إضافة نوعية في مشهد الكتابة الروائية بالمغرب جديرة بالقراءة والنقد، سيكون طبعها بمثابة خطوة جريئة في مساره الإبداعي وحافزا معنويا له على الاستمرار في الكتابة والإنتاج. كما سيزيده تفاعل القراء معها إصرارا على تحسين أدائه في مجال الكتابة الروائية وتطويره.

تقديم رواية “الغصن المقوس”

“كان يمكن أن أكون شخصا آخر لو لم أذهب إلى بلدة أغبالو”. بهذا الاستهلال يدخل القارئ عالم رواية “الغصن المقوس”، لصاحبها حسن الباعقيلي، متسائلا عن الذي حدث في بلدة “أغبالو” وحول شخصيتها الرئيسة من شخص إلى آخر. وسيظل هذا السؤال المنفجر منذ اللحظة الأولى للبداية في القراءة قائما طوال رحلة القراءة. تتكشف بعض من ارهاصات إجابته بين الحين والحين دون أن تسفر عن وجهها علانية. وكأن الرواية تراهن على فطنة القارئ وهو يمضي إلى عوالم الرواية. مع أحمد الذي قد أدرك في وقت مبكر من طفولته كيف كانت أسرار أصدقائه تنقذف إليه على نحو غامض دون أن يطلبها منهم أو يتحايل عليهم في الوصول إليها. وحين أعجبه ذلك انساق وراءه وبنى عليه حلم طفولته.

صار أحمد بعد هذا الإدراك المثير لتلك المقدرة العجيبة يحلم أن يكون جاسوسا محايدا نبيلا لا يعمل لجهة ولا يبتز أحدا. وكلما كبر أحمد إلا وكبر معه حلم طفولته حتى أصبح يتهيأ ليكون حقيقة واقعة. غير أن مزيدا من الأسرار قاده إلى سقوط كثير من الأقنعة عن عدد من الجوانب الخفية في حياة من يختلط معهم من الناس ويعرفهم. إلى الحد الذي جعله يشعر أن تلقي مزيدا من أسرار الناس والتكتم عليها لم تعد “مجرد لعبة يلهو بها طفل عابث، أو يتسلى بها يافع شغوف يلهث وراء المخفي المستور. مدفوعا بغريزة ركبت فيه مند أن قدر له أن يكون إنسانا” (الرواية، ص: 4). فأصبح بذلك يبحث عن طريقة تلخصه من انجذاب أسرار الناس إليه وتدفقها عليه. وحين صار ممرضا وأصبح بإمكانه أن يختار مكانا للعمل بعيدا عن مدينته وقع اختياره على بلدة “أغبالو”. وقد أراد منها أن تكون مقبرة لحلم طفولته.

قرر أحمد اتباع طريقة عجيبة تساعده في التخلص من الحلم هناك. ونسمعه يبوح بها حين يقول: “لن أسمح لأحد بعد اليوم أن يستودع عندي سرا. كائنا من كان، وكائنا ما كان سره. وإذا حدث وتجرأ أحدهم وأخبرني بسر ما فلن أتكتم عنه. سأذيعه في الحال. هذه هي الطريقة الوحيدة المجدية لوقف التدفق. ولا يوجد سواها. الإفشاء ثم الافشاء. لن يبيت في صدري سر بعد أن أحط رجلي في البلدة. أريد أن يعرف الناس هناك. ومنذ اليوم الأول، أنني لست مؤتمنا على أسرارهم. ستقوم الزوابع ولا شك. وسأجدني في قلبها تعصف بي. فليكن، ولتقم، ولتعربد كيف تشاء وأين تشاء وإلى أي مدى تشاء. أما أنا فلن أتمادى”.

بهذا الإصرار ذهب أحمد إلى بلدة “أغبالو”. وتمضي الأيام ويكتشف عبر أحداث وشخصيات أن بلدة أغبالو ليست كما كان يعتقد. فقد كان يظنها مجرد مكان ناء اختاره بإرادته الحرة ليكون قبرا لحلم طفولته. وسيتركه وينساه حالما يتحقق أنه بالفعل خلصه من “حلم الطفولة”.

غير أن بلدة أغبالو كان لها رأي آخر. فقد أظهرت لأحمد وجها آخر لم يكن من الوجوه التي عرفها عنها أثناء كان يسأل عنها ويتحرى. فقد أدرك أحمد ورأى وتحقق أن لبلدة “أغبالوا” كيانا قويا وشخصية جبارة ووجودا فاعلا وتأثيرا ظاهرا في الشخوص كما في الأشياء التي تتحرك بين أرجائها وعلى ترابها. وإنها لتستعمل في ذلك وسيلتها التي لا تقهر.

رأى “رحمة” التي لم تستطع الفكاك من غواية البلدة رغم أنها تملك كل الأسباب والوسائل التي تجعلها تعيش بعيدا عنها. ورأى الرعاة الرحل كيف تخلوا عن نمط حياتهم وبنوا بيوتا في البلدة وسكنوها رغم أنهم كانوا يزعمون أن الترحال ميزة حياتهم الأساسية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. حتى الوادي الجبار أجبرته البلدة على التشعب داخل ترابها وإرواء حقولها. شخص واحد نجا من غواية البلدة ورحل عنها بعد أن غوته وأمسكته إلى ترابها زمنا، أجبرته فيه أن يكون راعي الأغنام، وقد كان رساما موهوبا.

وجد أحمد نفسه عوض أن يمضي في الطريقة التي حددها ليقبر حلمه في بلدة أغبالو يخشى على نفسه من حبائل غوايتها. وكأن “الحلم” و”البلدة” تآمرا عليه، وربما انتصرا عليه.

ومن تم فقد حاولت رواية “الغصن المقوس” أن تقارب بلدة أغبالوا خصوصا ليس فقط باعتبارها مكانا تتحرك فيه الشخوص وتسعى من خلاله وعبره إلى تحقيق غاياتهم ومساعيهم وإنما باعتباره هو الآخر شخصية فاعلة لها هي مجالا معتبرا للتأثير والتجلي والتفاعل.

إن هذه العلاقة الجدلية بين الانسان والمكان هي التيمة الكبرى التي حرصت الرواية على إظهارها ولفت نظر القراء إليها من خلال كل ما تبدت بي بلدة “أغبالو” من مظاهر الاغراء والغواية والتأثير.

تقديم المجموعة القصصية “عائد من هناك”

تقع المجموعة القصصية “عائد من هناك”، للقاص حسن الباعقيلي، في 105 صفحة من الحجم المتوسط، وتضم 13 قصة قصيرة، هي على التوال: رجل غريب ـ جولة المساء ـ تاجر القرية ـ كابوس مخيف ـ موعد في جزيرة النورس ـ ممرض وشاعر ـ توبة المنذر ـ القربان ـ أرواح صديقة ـ عائد من هناك ـ أنرار ـ الحمقى ـ المستودع. وهي باقة قصصية متنوعة تطرح وتقارب كثيرا مما يعيشه الناس، خاصة البسطاء، وذلك حين تشير إلى المكر الخفي في العلاقات الاجتماعية، والبؤس الإنساني بعد اكتشاف المكيدة، وانجلاء الحقيقة المطمورة في زحمة الحياة ولزوجتها فجأة. كما سعت إلى إبراز بعض السلوكيات التمريضية المتعفنة، وبعض الجوانب الخفية في الأعمال الفنية التشكيلية حين تطفو على سطحها وتشع منها روح الفنانين.

تدور أغلب أحداث القصص في فضاء القرية بكل إيحاءاته وروائحه وعمقه وإلهاماته. وتحاول أن ترسل أشعة الكشف عن يوميات الإنسان هناك، وعن المواقف العابرة التي لا نأبه إليها كثيرا. وعن ما يربط يومنا بغدنا، وجسدنا بفكرنا، وفرديتنا بمجتمعنا وكل ذلك في سلاسة وتدفق سردي جميل يأخذ القارئ إلى عالم الأحلام وغواية المكان، والمتناقضات. وهذا مقتطف من قصة”: “وحين أوشكت الشمس أن تغيب أطل البشير على ناحيتي الميدان واللتين لم يكن بمقدوره رؤيتهما من داخل الدكان فهاله منظر مكث يحدق إليه طويلا ويتأمله. كان موحا وإبراهيم يجمعان أعواد الحطب ويشعلان النار ويعاونهما بعض الأطفال يهشون وينفخون. وسرعان ما تراقص اللهب الأحمر وصعد دخان أبيض كثيف من طرفي عود لم ينل من الشمس كفايته كان قد رماه طفل حافي القدمين وهرب إلى حضن أمه.

نحى موحا بضع صبية حول النار المشتعلة وشرع يمرر الطبل (كَانكَا) على اللهب ويدلكها بيديه ثم يضربها ضربا خفيفا بعصا غليظة. فيتحسس الأصوات التي تصدر منها.

عاد البشير إلى دكانه يغمره إحساس طفل عثر على لعبته الأثيرة، يردد في نفسه:

ـ يا لهؤلاء الشياطين.. يا لهؤلاء الشياطين..

بدأت ضربات الأيادي الماهرة على الطبل “كَانكَا” تكثر وتنتظم وتتثاقل وتتسارع. ثم عادت إلى التثاقل فاستمرت منتظمة رتيبة. وانطلق صوت جهير يصدح بموال أمازيغي:

– السّلام داغْ أُعَليكم السّلام

– آ سْلّمْغْ فْلاّتُونْ أَ للُّوزْ دْ واتَايْ أُولَا لْعِينْ دْ وامَانْ

زغردت النساء وهن يتقدمن إلى وسط الساحة وتبعهم الرجال ومن ورائهم مشى الأطفال. وأسرع البشير يشعل مصباحا قويا أنار الساحة كلها. فانحسر الظلام الذي كان يتأهب لإسدال ستارته القاتمة على قرية “تكديرت” وهضابها التي كانت تتأهب للنوم.”