المحتويات

توطئة

يَقترنُ يوم الواحد والعشرينَ من شهر يوليوز مِن كلّ سنة في ذاكرة المغاربة والمقاوَمات الـحُرّة بمعركة استثنائية في التاريخ المعاصر، من جِهة الاستعداد والتنفيذ والنتائج والقيادة، تلك المعركة التي احتضنها المجال الترابي بين قبيلتيْ بني أولشيك وتمسمان[1]، على تخوم القبيلة الأولى، بعيدا عن موقع اغريبن بحوالي 6 كلمترات، الذي سبق وأنْ احتَلَّتْه القوات الاستعمارية الإسبانية بتاريخ 15 يناير 1921، سعيا للوصول إلى قبائل آيت ورياغل، والسّيطرة على النكور، وليس ببعيدٍ عن مدينة الحسيمة الـمجاوِرة للـمزمّة التاريخية بحوالَيْ اثنا عشر مِيلاً حسْبَما ذكَر صاحبُ “الحلَل السُّنْدُسية في الأخبار والآثار الأندلسية”[2].

منطقة الريف.. وطأة الجغرافية ومَكْر الاستعمار

عانت المنطقة الريفية عبْر تاريخها البعيد والقريب مِن ظروف طبيعية قاسية، وتوالِي سنوات المجاعة والجفاف والأوبئة الفتّاكة، وانعدام أراضٍ ساحلية مُنبسِطةٍ تسمَح بالاستغلال الزراعي الإيجابي ومِن ثَمّ الاستقرار السكاني والإنتاج الرّافع لقيمة الأرض والإنسان، ناهيكَ عن ضُعف نسبة التساقطات المطرية السنوية المحصورة بين (400-600) مليمتر بالمنطقة.

وبِقَدْر ما أرْهَقت تلكم الظروف المجتمَعَ وقادته وشيوخه وشبابه؛ بقَدْر ما ضاعَفَ الشَّرَهُ الاستعماريُّ مِن معاناتهم، بحيثُ تَعرّضت الحسيمة وأجدير -المنطقة التي ستعيش الأطوار الكاملة لقصة التحرير ومعركة أنوال على وجْه الخصوص- للاحتلال الإسباني في فترة الاضطرابات السياسية التي رافَقت فَرْض المولى الرشيد[3] سُلطَته على ربوع المغرب، فوقَعَت تحت أيديهم ابتداء مِن تاريخ 28 غشت 1673م، وقبْلَها بادس في 1508م، ومليلية في 1497م. وفي مراحل تالية؛ الجزر الجعفرية في 1848، ثم في بدايات القرن العشرين مع دخول الحماية حيّز التنفيذ، ونزول الإسبان بالحسيمة واحتلالها وأحوازها سنة 1925.

إنّ هذين الظّرفين؛ الجغرافي والسياسي، جعَل الريفَ مجالاً بدون حواضِر متماسكة وعامِرة، محروم من وسائل الترابط والمواصلات، تقطُنه كُتْلَةٌ مِن القبائل المحاصَرَة فوق أرضٍ جرداء وموارد محدودة، حَدى بكثير من أفرادِها النزوع نحو الهجرة أو الاقتتال الدّاخلي أو الانخراط في تجارة التهريب[4] والقرصنة، ووضْعية متوتّرة وشاذّة وضغوط متصاعِدة، تُغذّيها عقلية احتجاجية تَعتبر الطاعة للمركز خُنُوعًا، وذلك مِن قُرونٍ خَلَت.

أنوال.. الصّعودُ نحو الحرية والتحرير

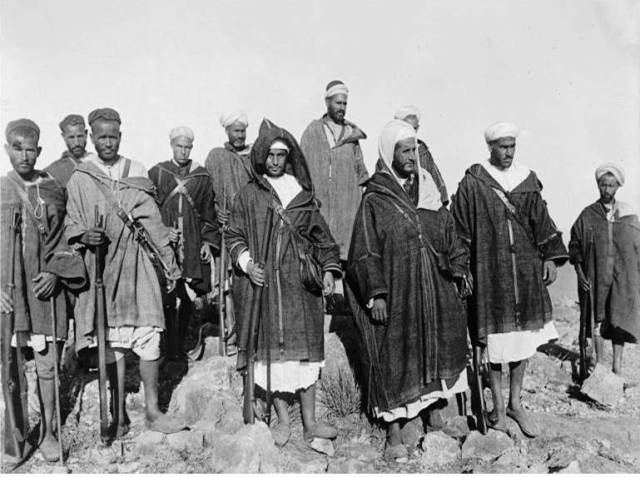

على وقْع مَغرب مريض، مُحتَل بشكل مباشِر منذُ 1912، وقبائلي حتّى النخاع، وطاقته النضالية مُشَتّتة بين جهودٍ فردية واتحاداتٍ مُقاوِمة هنا وهناك؛ قَيّضَ الله والتاريخُ للريفِ الأسرةَ الخطابية العريقة الحسَب والنّسب، والفقيهَ محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي سيُرسي دعائم حركة تحرير مُتجاوِزة لانتِقامِ الجغرافيا[5] وللقبلية المتصدِّعة، وناهضة بالتاريخِ الثّـائر صوبَ الثورة المـسلّحَة ضد العدوان الإسباني، استِتْماما لجهود نضالات الشريف محمد أمزيان (تــ 1912).

لقد شَكّلَت الحركة الخطابية جُزءاً مِن سيرورة كفاح يمتدُّ إلى القرن السادس عَشر (حماية الثغور، صَدّ العدوان الخارجي، حماية العرض..)، وحَلَقة في مسار نِضال المنطقة منذ 1893– 1909، وجَسّد ابن عبد الكريم نموذجَ القائدِ الصّارم الـمُلْهِم الـمُبايَع أميراً للجهاد منذ 18 شتنبر 1919 في اجتماع القامَة قُرْب تمسمان، الـمتزعِّم -عن جدارة واستحقاق وشَرعية انتخابيِة- منطقةً تحتفظ ذاكرتها بِصُوَرٍ رهيبة لرداءة العلاقة بين المخزن المركزي والقبائل الريفية، وقبائل متنافِرة منخورة بــ “إيبُوليسين”، منطقة على خطّ التَّمَاس والاحتِكاك بالأجنبي الغازي، وبتحرُّشات الجيلالي الزرهوني الحالم بالـمُلك، وسُوقُ الزّعامةِ فيها مفتوح لكلّ مَن يجرأ، فَكان الخطّابي “رجلَ الحرب والسّلم، ورجل الحال والمآل، ورجل الأفكار والأعمال المتّزنة، يَجمع بين عراقة الماضي ووهج الّتحديث، وبين المنحى الدّيني والاتجاه الدنيوي”[6]، وقاد الرجل حرب الرّيف الثالثة، فكانت “ملحمةً انفرَدَت في التّاريخ بأنها المعركة التي لم تَشهد أَسْرَى إلا مِن جانب الخصوم، لأنّ الريفيين لا يَعرفون الاستسلام”.[7]

إنّ معركة أنوال (1921) في ظاهِرها لا تَعْدُو حالةً مِن حالات “الدِّفاع الإقليمي”[8] المشروع بالنارِ والحديد ضدّ جيش مشحونٍ بعقيدة استعمارية ومزوَّد بذخيرة حَربية ومُسانَدَة سياسية من قِوى كارِهة للمغرب الأقصى وأعداء طامعينَ في المنطقة الريفية على الخصوص، ولكنّها في العُمق؛ تعبير عن روحِ الـمقاومة الـحَقّة والوطنية الـصّادقة التي يتميّز بها الـمغاربة منذ قرون، ودَرْسٌ عظيم في الانتقال مِن حالِ “الخضوعِ للاستعمار إلى زَمن التحرر منه”.[9]

لم يكن الوصولُ إلى لحظة أنوال مفصولاً عن سياقات وظرفيات وتمهيدات، كما لم يَكُن الانتصار فيها مُـجَرَّداً مِن أسبابٍ ووقائعَ وتحضيرات. حَذّرَتِ المقاومةُ جيوشَ الاحتلالِ مِن عدم الاقتراب مِن وادي أمقران، واعتَبَرتِ الوجودَ الإسبانيَّ في خليج الحسيمة غير شرعي، وبدأَ أهْلُ تمسمان وبني توزين وأجدير في الاستعدادِ لجولة من المواجهة، إلا أنّ الجنرال سلفستري والكولونيل موراليس لم يَأخذا تهديدات وتحذيرات المقاومة على محمَل الـجِدّ، وَشَرَعَا في تثبيت الثّكنات العسكرية وإعادة تمركز القوات في كافة المناطق الريفية، وأغْرَقا في التصرّفِ بعقلية استعمارية فاحْتَلّا مرتفعات دْهار أُوبرّان في أوائل يونيو 1921.

إثْرَ هذه الاستفزازات والتقدّم العسكري الميداني للحاميات الإسبانية؛ استَقَرّ رأي قادة المقاومة وعلى رأسهم الفقيه محمد بن عبد الكريم والشيخ أعمار التمسماني على التصعيد والتصدي للجنود في معركتين متتاليتين شهر يونيو، وإنزال الخسائر بالاحتلال الذي قَرَّر التّحَصُّنَ في منطقة أنوال، في حين استمَرَّت كتائب الحركة الخطابية في استدِرْاج الجيش الإسباني وتشديد الطَّوْقِ عليه وحرمانِ حامياته مِن التّـزود بالماء مِن العين المركزية في المنطقة؛ عين عبد الرحمن.

اسْتَعَرَت الـمواجَهة بين الـكُتْلَتَيْنِ غير الـمتكافِئَتينِ عددا وعَتادا، واستطاع المجاهدون العصاميون الـمتكاتفون حول شخصية القائد الخطابي في الإحاطة بعسْكر الإسبان مِن كلّ مكان، وشَنّوا هجوما ضاريا من مساءِ العشرينَ من شهر يوليوز 1921 إلى غاية منتصف نهار الواحد والعشرينَ منه، فأوْقَعوا الجيش الغازي بين قتيل وجريح وأسير. نعم؛ انتصَر المـجاهدون الذين كانوا لا يُجاوِزنَ أربعة آلاف مُقاتِل على 24 ألف جندِي إسباني “بما فيهم 4000 مِن الأهالي الـمُجنّدِينَ كمرتزقة”[10]، وتَـمَّ قَتْلُ جنرالٍ واحد، وسِتُّ شَخصيات عسكرية برتبة عَقيد، وثماني شخصيات عسكرية برتبة رائد، و175 ضابطاً من رتبة عالية، وأعدادا لا تُحصى من الجنود، وأسْرِ حوالَيْ 1100 أسير لدى المقاومة وفي طليعتهم الجنرال نافارو، مع غَنْمِ مئات الـمُعِدّات الحربية والذخائر القتالية والأمتعة والألبسة وما فَضُلَ عن الجيش الـمُنهَزِم، واستعادَة بعض الـمواقع الجغرافية من يَد العَدُو.

أفْضَت المعركة إلى هزيمة ساحقة للقوات الإسبانية الغازية، وإلى رَجّة في الأوساط السياسية والعسكرية في مدريد، وارتِفاع مؤشِّر التخوفات مِن تَمَدُّدِ الثورة من قِبَل الحماية الفرنسية، وانقسام الشارع الـمدني والإعلامي في إسبانيا مُتسائلا عن جَدوى السعي لاحتلال أرْض غير صالحة ولا مُناسبة للطموح الإسباني في المغرب؟.

وفيما يخص الـمقاوَمة الريفية؛ كانَ ما بَعْدَ أنوال أهَمّ مما قبْلَها وأعَظم خَطرا، بحيثُ استمرَّ الكفاح وإلحاق الهزائم بفلُول الاحتلال في منطقة العروي وسلوان والدّريوش، بل إنّ مِن المؤرخين مَن يُؤكّدُ قيادَةَ الأمير ابن عبد الكريم لحوالَيْ 300 معركة[11] بنفْسِه طيلة خمس سنوات مِن عُمْر الثورة الريفية التحريرية.

المجدُ يَبقى للريف.. خُلودُ القيَم النضالية

كان كفاح الوطنيين المغاربة في الطوّر الأول من عُمْر الحماية على المغرب في منطقة الريف والشمال ومعاركهم المجيدة أكثَر مِن مجرّد أحداثٍ تاريخيةٍ، أو وقائع مِن تاريخٍ وَقَع ولم يَعُد يملِك مِن “الروح” و”المعنى” و”القيم” ما يُزوّدُ به جيل اليوم.

إنّ معركةَ أنوال على سبيل المثال جُزء مِن التّاريخ الـحّي المتجدِّد فينا وفي ترابنا وذهنياتنا وقابِلياتنا النّضالية ضِدّ أيّ عدوان غاشِم علينا، ومَحطة وَضيئة في مسار نضال شَعْبنا، تَشِعُّ قِيَما، وتَنْبِضُ معانيَ. نلتَقْط من جُملة تلكم القيم، الآتي:

-

قيمة الاعتصام بقوة الإيمان والعزيمة:

تتجلّى في (التّعاهد على أداء اليمين على المصحف الشريف – الالتزام بتنفيذ الأحكام الشّرعية – الاستناد للمرجعية العليا للإسلام– تكثيف الـخُطَب الدينية والرسائل ذات الحمولة الوَعْظية- تذكير الناس بأمجاد الدين والعظماء السابقين..).

-

قيمة الاستِـعداد والعمل التَّـعْـبَوي القَـبْلِي:

وتَبْرُزُ في (جَـمْع القيادات والشخصيات الريفية أغلبهم مِن أعيان قبيلة آيت ورياغل واتباع سياسة الإخاء والموالاة فيما بينهم وتَصفير النزاعات بين القبائل – إرسال الرسائل إلى القيادات الجبلية والزّعامات المحلية – التنسيق مع كُلّ شخصٍ يُمكنه إفادة القضية الريفية بشيء[12]– تنظيم المؤتمر الانتخابي – اختيار مجلس القيادة ومكان انعقاد اللقاءات التحضيرية للثورة –تأسيس مركز متقدِّم للمجاهدين في منطقة القامة – مُحاولات الأمير إبعاد الفرنسيين عن الموضوع والاستفراد بالقوة الإسبانية وحْدَها..).

-

قيمة الصّبْر الإيجابي:

وتتجلّى في (التريُّث حُيال وعود الحامِي الإسباني تُجاه المنطقة – تأسيس الأمير دَعْوته الجهادية والتحريرية على الإقناع – بيْعُ المجاهدينَ والمتطوّعينَ الثيابَ والبَيْضَ والنّعاج لإطعام أنفسهم في السنة الأولى للحرب التحريرية – إمهالُ الخطّابي الزعماءَ المحليين والخونة مُدَدا علَّهم يَنْضَمُّون إلى الثورة أو يكفوا عمليات التخابُر مع العدو– التّفاني في الصمود على رأس الـمواقِع التي حَدّدَتها قيادة الثورة في منطقة أنوال لإسقاط العَدُوّ في شِراكَها..).

-

قيمة الواقعية الإستراتيجية والاستجابة السياسية:

تظْهَر جَليا في (تنظيم كتائب وفُرق المقاومة وتدبير عمليات توزيع السلاح بعد أنوال – فَهْم عقلية الاستعمار وتَعقيدُ وُجوده بالمنطقة باعتِمادِ أسلوب الحرب الخاطفة المتحركة guerra de guerrilas– استِئناف الأمير وقيادة التّحرير حروبهم ضدّ إسبانيا خارج مجال الريف صَوب شفشاون رغم توقيعهم اتفاقية هُدْنة وتبادُل الأسرى سنة 1922 – مُغازلة فرنسا وإبداء نوع من الليونة تُجاه الأجانبِ غير الـمُعادين للقضية الريفية..).

خاتمة

بكلمة؛ لقد أجاد ابن عبد الكريم وقادة التحرير الاستثمار في الانتصار الكبير يومَ أنوال، بِبَثِّ الأمَلِ لدى القبائل في إمكانِ هَزْمِ الاحتلال، وتوسيع رُقْعة المؤيدينَ للحركة الريفية الـمُجاهِدة، وتوظيف الطاقات البشرية والـمُدّخرات العسكرية والـمُؤن الـمُحَصّلِ عليها من ميدانِ أنوالٍ في التعبئة لمعارك متوسطة وصغيرة تُثْبِتُ قُدْرة الـمقاوَمة على الرّدْع، وإعطاءِ صُورةٍ جديدةٍ عن الـمقاومين وقيادَتهم في الخارج، والأهم من هذا كله؛ تجديدُ رَبْطِ العقلية الانهزامية المغربية الـمُهانَة بِعَقْدِ الحماية الجائر والأعراف الجاهلية والركون للدنيا بحَدَثِ الانتصار التّاريخي الكبير للمغرب في معركة وادي المخازن (04 غشت 1578م)، فكانت أنْوال بـمثابة الشرارة التي أَوْقَدَت حماسَ الوطنية المغربية في طورْ نَشأتِها في ثلاثينات القرن العشرين، وبمثابة الذكْرى الغالية لدى الأجيال الراهنة تُذكِّرُهم بَـمدى التِزام المجاهدِين الرّيفِيِّينَ والمتطوّعينَ معهم “بِـعَهْدِهم على حماية الدّين والوطن والشّرف” الذي كانَ “أقوى وأصْلب مِن الآلة الحربية الاستعمارية”[13]، وتُذكِّرهم أيضا بمخزونٍ من القيمِ الجامعة التي لا ينضُب مَعينها.

المراجع

[1] انظر: "المقاومة ومعارك التحرير بمنطقة الريف"، أعمال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 81 لمعركة أنوال، بتاريخ الجمعة 19 يوليوز 2002، مجلة "الذاكرة الوطنية"، العدد 5، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الرباط.[2] (أرسلان) شكيب: "الحلَل السّندسية في الأخبار والآثار الأندلسية"، الجزء الأول، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت – لبنان، طبعة بدون تاريخ. ص: 69.

[3] انظر: (الزياني) أبو القاسم: "البُستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف"، الجزء 1، دراسة وتحقيق رشيد الزاوية، منشورات مركز الدراسات والبحوث العلوية، الريصاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 117.

[4] انظر: (الأشقر) محمد: "مَـنفيّ موكادور"، رواية تاريخية، منشورات الموجة، مطبعة البيضاوي، النسخة العربية، الطبعة الأولى 2024

[5] أنظر: "انتقام الجغرافيا؛ ما الذي تُخبِرنا به الخرائط عن الصراعات الـمُقبِلة وعن الحرب ضدّ الـمصير"، ترجمة إيهاب عبد الرحيم علي، مجلة عالم المعرفة، العدد 420، طبعة يناير 2015.

[6] (المريني) عبد الحق: "محطات في تاريخ المغرب المعاصر 1894-1956"، منشورات الزمن، سلسلة قضايا تاريخية، العدد 13، الطبعة الثانية، ص: 80.

[7] (المساري) محمد العربي: "محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ من القَبيلة إلى الوطن"، منشورات المركز الثقافي العربي، ص: 10.

[8] (الفاسي) علال: "الحركات الاستقلالية في المغرب العربي"، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ص: 116.

[9] (بوهادي) بوبكر: "مناطق الاستعمار الإسباني في المغرب بين الحماية والاستقلال"، ضِمن أعمال كتاب جماعي بعنوان "المغرب والزمن الراهن، معطيات ومقاربات"، تقديم محمد القبلي، تنسيق عبد الرحمن المودن، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، طبعة 2013، ص: 165.

[10] (فورنو) روبرت: "عبد الكريم أمير الريف"، ترجمة فؤاد أيوب، منشورات دار الشرق، دمشق، ص: 12.

[11] (أمزيان) محمد سلام: "عبد الكريم الخطابي وحرب الريف"، منشورات مطبعة الأماني، القاهرة، طبعة 1971، ص: 240.

[12] (الأشقر) محمد: "مَـنفيّ موكادور"،مرجع سابق، ص: 52.

[13] (مجموعة مؤلفين): "موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب"، الجزء 1، المجلد 1 (الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال)، منشورات عكاظ، الرباط، طبعة أكتوبر 2005، ص، 151.