المحتويات

توطئة

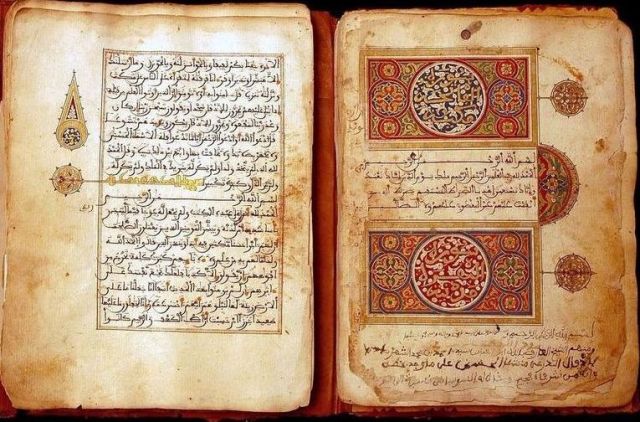

منذ وَطّأ الإسلام لنفسه في أرض المغرب الأقصى، واستقَرّ الأمر للأدارسة ثم المرابطين فالموحّدين؛ حَلّ مُصحف الخليفة الراشد عثمان بن عفّان رضي الله عنه بالمغرب، والذي ظَلّ في حوزة السلاطين والخلفاء إلى عهْدِ أبي فارس المريني في حدود سنة 1372م حسب شهادة المؤرّخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون. ثم مصحفُ الفاتح عُـقبة بن نافع الـمُسمّى بــ”المصحف العُقباني”، لتَتوالى ظاهرة الوِراقة الـمصحفية منذ أواخر القرن الخامس الهجري، مع مصحفٍ كان في حوزة “قاضي فاس عبد الله بن محمد بن محسود الهواري المتوفى عام 401هـ 1010م”، ومصحف آخَر يُقال إنه “مكتوب بخطّ محمد المهدي بن تومرت” المتوفى سنة 524هـ، الذي ظَلّت تُباهي به مَواكب الخلفاء الموحدين طيلة مدة حكمهم، إلى جانب عنايتهم العظيمة بالمصحف العثماني الذي أْهدِيَ إليهم مِن قُرطبة.[1] وكان للخليفة عمر المرتضى عناية خاصة بكتابة المصاحف، فخَطّ بيده ربعة قرآنية. ثم هناك مصحف آخَر مجموع في ربعات بحوزة خزانة القرويين يعود للقرن السادس الهجري. وتتابَعت المصاحف المكتوبة بخطّ يدِ الـمُبدِع المغربي، سواء أكانَ أميرا أو سلطانا أو عالما أو فقيهةً، على غرار الرّبعات القرآنية التي خَطّها السلطان أبو الحسن المريني وأوْقَفها في سبيل الله على كُلٍّ من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الشريف، ومُصحف الخليفة السّعدي أحمد المنصور بن محمد الشيخ الذي فرِغَ من كتابته سنة 1599م، أو تلك النسخة البديعة التي كَتَبها المؤرخ الأديب ابن مرزوق التلمساني حين مُقامه بمدينة بلنسية الأندلسية.

المصحف المدني.. الاختيار الرسمي والشعبي

اتَّحدَت بالمغرب طيلة القرون الهجرية الثالث والرابع والخامس القراءة الـمدنية بالمذهب المالكي الفقهي الذي ساد بالغرب الإسلامي، واختار المغاربة رواية عثمان بن سعيد المصري الملقَّب بـ (ورش)، المتوفى سنة 196هـ التي صَارت لها في البلاد تلك “المكانة البارزة التي لم تُزاحِمها عليها قراءة ولا رواية، وَوَشَجَت هذه الرّواية في الكيان المغربي فأصبَحَت جزءًا لا يَتَجزّأ منه”.[2] وأخذوا بمقْرأ نافع أيضا عن طريق يوسف بن عمر الأزرق المدني المتوفى حوالي 240 هجرية، بالسَّند المتّصِل مِن نافعٍ إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عياش، عن أُبَـيّ بن كعب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلّم، واعتَمَدوا في أداء هذه الرواية على اختياراتِ أبي عمرو الدّاني الأندلسي الشهير المتوفى سنة 444 هجرية، حَسَب طريقِه المتّصِلة إلى الأزرق عن ورش عن نافع، عَليها “دَرَج المغاربة في التلاوة الرسمية، كما اعتمَدوها في رَسْم مَصَاحِفهم ونَقْـطِها وضَبْطِها من زَمَنِه إلى اليوم”،[3] واقْــتَدَوا في الرّسم المصحفي بمعالم المدرسَة المدنية التي نَقَلها إليهم أبو عمرو الدّاني المذكور.

كتابة المصحف الشّريف في عهد الدّولة العلوية

عَدّد المختَصّون في علم القراءات والمخطوطات أنواعا متنوِّعة من المصاحف التي انتشرت في المغرب منذ قرون، منها المصاحف السِّفرية وهي التي تُسَـفَّـر دون استعمال اللّوح، ثم المصاحف الـملوَّحة، فالمصاحف الورقية، وهي في ذلك؛ إما مصاحف خاصة، أو مصاحف مكتوبة بطلب من سلاطين الدّول، أو بمبادرة من خلفاء وسلاطين وزوجات فُقهاء أو بَناتُ بعض الشخصيات العلمية.

ومنذ المرحلة المرينية بَدأت تتميّز المصاحف المغربية على مُستوى الخطّ والكتابة الـمُصحفية والوُقوفِ عن المصاحف الأندلسية، واتّبَع فيها الخطّاطون الـمصحفيونَ الكتابةَ بالخطّ المبسوط الجيد، كما تَمّت إضافة اللونين “الأزرق والأخضر لكتابة الشّدة والسّكون”، واعتماد أنواع خاصة جدا “مِن المداد تَدخُل في تَركيبها مواد عِطْرية غالية ثمينة مِثل الـمِسك والزعفران والعنبر، أو بمحلول الذّهب، خاصةً لكتابة أسماء السور ورؤوس الآيات والسّجدات والأحزاب وأجزائه، وأحيانا إلى خَمْس أو عَشْر آيات”.[4]

وفي عهد الدّولة العلوية نلمس ازدهارا لهذا النوع من الفنّ الكِتابي والزخرفي والتّسفيري والتّخطيطي على مُستوى المصاحف الشريفة. ففي الطّور الأول للدولة؛ نجِدُ حفيدَ السلطان إسماعيل الأمير عَلي كَتَب رَبعة قرآنية للمصحف الشريف سنة 1730م “محلّى ومنقوش بالذّهب والألوان”،[5] بَقيَ محتَفَظا به في دار الكتب المصرية.

فيما كَتَب الفقيه عيسى بن الشّريف الحسني التطواني “القرآن الكريم كلَّه في صفْحة كاغد واحدة بخطٍّ رائق. وأضافَ الفقيه المتمكِّن محمد بن علي بن محمد الـمَنالي المشهور بالزَّبَادي الفاسي المتوفى سنة 1794م، إلى الخزانة المغربية “بخط يَده كثيراً من المَصاحِف الشريفة”.[6]

تَلَتْها رَبعة أخرى بخطّ الفقيه محمد بن أبي القاسم القنْدوسي أحد أهَمّ الخطّاطيين المصحفيين[7] زَمن السلطان عبد الرحمن بن هشام (1850م)، “كُتِبت بخطٍّ عريض وحروف بارزة مبسوطة”[8] تَدلُّ على بَراعة صاحبِها وفخامَة الخطّ الذي رُسِم بها، مُتَضَمِّنة اثنا عشر جزءًا مِن القرآن الكريم.

ولمّا اقتنى المغرب المَطبعة الحجرية للمرة الأولى في تاريخه المعاصر؛ كان أوَّلَ مصحفٍ صدَرَ مطبوعاً بالمغرب سنة 1879م عن مطبعة “الحاج الطيّب بن محمد الأزرق”[9] بمدينة فاس، منضبِطاً لقواعد الوَقْف كما وَضعَها الشيخ الهبطي رحمه الله، وبخطٍّ مغربي مبسوط ومَشكول، قد وُضِع بعنايةٍ في سِفْرٍ مجلَّدٍ أحمرَ مذهَّبٍ مِن نوعِ تجليد المطبعة التي أخرَجته”[10] في شكْله الأوّل الـمبهِج.

ولما كان حظّ مدينة فاس من دخول المطابع الحجرية كبيرا؛ كان نصيب تلكم المطابع إصدار أعدادٍ أخرى من المصاحف المنسوخة بِيَد أمْهَر الخطّاطين المغاربة، مِن قَبيل مصحف الحاج محمد المهدي الحبابي الذي خَضع للتّصحيح “على يدِ ثلاثةٍ من مشايخ القراءات بالمغرب، [و] “كاتب هذا المصحف الشريف هو الأستاذ الفاضل السيد أحمد بن الحسين زويتن، وأما مصحِّحوه مِن الأساتذة المغاربة فهُم ثلاثةٌ مشهورون بالـحِـفظ والإتقان والتّجويد، أوّلهم الشيخ الكبير السيد محمد بن عبد الله من كبار علماء القرويين، وثانيهم الـحافِظ المقرئ الشيخ الحسن بن محمد الزّروالي، وثالثهم الأستاذ الجليل أبو الشّتاء الفشتالي”.[11]

الخطّ المصحَفي بالمغرب الراهن.. نبوغ وإبداع

توارَثَ المغاربةُ أصولَ العنايةِ بالقرآنِ الكريمِ إقراءً وتحفيظاً وتجويداً وخَطّا، وواصلوا رَسْم معالم مدرسة مغربية نموذجية في الوراقة الـمُصحفية والخط المصحفي، وبرَع في سياقنا الراهن من زمن الحماية الأجنبية إلى يومنا هذا خطّاطون ومُسَفّرون ومُذَهِّبون – رجالا ونساءً- أضافوا لِبنات على لَبنات الإبداع المغربي في هذا المجال.

فبتطوّر وسائل تَعلُّم الخطوط والزخرفة والتّسفير، وبتطوّر وسائط الطّباعة المعاصِرة ومُنافَسة الدُّور المغربية للدور المشرقية في مجال إصدار ونشر المصاحف الشريفة؛ تَبارى بعض الخطّاطين المغاربة الذين ألهَمهم الله ووفقهم لكتابة المصحف بالخط المبسوط، إما بتكليف من جهات ومؤسّسات، أو انخراطاً في مبادرات وجوائز ومسابَقات، أو خِدْمةً لكتاب الله وابتغاء وجهه الكريم ومَيْلٍ مع ما يجده الخطّاط في نفسه من مهارات وقُدرات في الكتابة.

ومِن أشهرِ الخطّاطين المغاربة الـمَهَرة في المرحلة الرابطة بين الحماية ونَيْل الاستقلال؛ نذكُر الأستاذ الموهوب الحاج عثمان جوريو[12] الذي كَتَب نسخة “المصحف الشّريف بخطِّ يَده سلَّمه لخزانة المسجد الأعظم بالرباط”.[13]

وفي مرحلة الثّمانينات؛ نجدُ اسم الدّكتور الخطاط محمد علي عطفايْ الذي تمكّن مِن كتابة “خمسة مصاحف خطية كاملة، على ورق عادي، وبقَلم عادي”[14] على طريقة سِتِّ روايات مشهورة من روايات القرآن الكريم، وذلك في المدة الفاصلة بين 1984م و1992م.

ومن مرحلة التّسعينات، نذكر: الشيخ بلْعيد الحمدي الأستاذ الـمُبَرّز في فن الخط بجامع الأزهر الشريف، الذي قادَتْه الأقدار “لكتابة خمسة مصاحف” فيما بين 1999 و2007.

فِيما تفرّد البحّاثة والخطّاط عبد الرحيم كولين بكتابة نُسختين من المصحف الشّريف، إحداهما سنة 2005 لفائدة “مَكتبة ودار للنشر والتوزيع”، وثانيتهما استَغَرقَ إنجازه لها مدةَ خمس سنواتٍ، وطُبِعت برواية وَرْش عن نافع سنة 2009.

وخاض الكاتب وصاحب الدار العالمية للكتاب مصطفى فلوح تجربة كتابة المصحف الشريف بخط يده، بطريقة الخط المبسوط الـمُيَسّر بدءاً من سنة 2010، وكان مرْجِعه الذي ائتَمّ به في هذه التجربة؛ المصحف المحمدي بوراية ورْش، والذي يُعَدّ المصحَف المرجعي للتلاوة والقراءة والنّشر والتوزيع داخل ربوع المملكة المغربية.

وفي ذاتِ السنة؛ انهمَك قيدوم الخطّاطينَ المغاربة محمد قرماد في كتابة “أكبر مصحف في العالم بخطّ الثُّلث المغربي، بحجم 20 متراً في العرض، و80 متراً في الطول”[15]، بعد أن أنجَز مصحفا شريفا من النّحاس أهداه للأكاديمية العسكرية بمدينة مراكش الحمراء.

ومِن الخطاطين المبدعين الذين أحْرَزوا جائزة محمد السادس الوطنية للتميّز في فنّ الخط المغربي في دورتها الثالثة السيد عبد العزيز مُجيب الذي أنجز مُصحفا شريفاً بالخط المبسوط، وبخَط الثُّلُث المغربي في كتابة أسماء السّور القرآنية.

أما شيخ الخطاطين المغاربة والشيخ الـمُعمِّر عبد المولى نَجمي[16] الشياظمي مولدا، الآسفيوي استِقرارا؛ فقد كانت مسيرته مع الخط المغربي مُلهِمة ومُبدِعة ومُجَدّدة، انطلَقت بالانبهار بنسخة من مُصحف شريف ورِثه عن أجداده مِن خمسةِ قرون، فصاغَ على منواله لوحات فنية بالغة الدقة والإجادة، مازِجا بين البُعد العربي والروح الأمازيغية في إبداعه لتلك اللوحات التي ضَمّت آيات بينات من الذكر الحكيم، وأخرى احتَضَنت سُوراً قرآنية بتمامها، شارك فيها خارج المغرب وداخله، وحصَد على إثْرها جوائز دولية قيمة.

المراجع

[1] مؤلِّف مجهول: "الحلل الموشية في ذِكر الأخبار المراكشية"، تحقيق سُهيل زكار وعبد القادر زمامة، نشر وتوزيع دار الرّشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1979، ص: 153.[2] "قراءة الإمام نافع.."، نفس المرجع، ص: 13.

[3] "المصحف المحمدي"، الطبعة الأولى 2020، منشورات مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، المملكة المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية، ص: 640.

[4] انظر: "مصاحف نموذجية بخطوط مغربية"، منشور في البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ الجمعة 03 فبراير 2012 ، على الرابط: https://tinyurl.com/9pdakanr.

[5] (المنوني) محمد: "قَبَسٌ من عطاء المخطوط المغربي"، المجلد الأول، منشورات دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1999، ص: 23.

[6] (المنوني) محمد: "قَبَسٌ من عطاء المخطوط المغربي"، مرجع سابق، ص: 181.

[7] (المنوني) محمد: "تاريخ الوِراقة الـمغربية؛ صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة الـمعاصرة"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم 2، طبعة 1991، ص: 18.

[8] (المنوني) محمد: "تاريخ المصحف الشريف بالمغرب"، طبعة دون تاريخ، ص: 37.

[9] (المنوني) محمد، "تاريخ الوراقة.."، مرجع سابق، ص: 38.

[10] (المنوني) محمد، "تاريخ الوراقة.."، مرجع سابق، ص: 38.

[11] (المنوني) محمد: "تاريخ المصحف الشريف بالمغرب"، مرجع سابق، ص: 39

[12] انظر: (جوريو) وفاء: "الحاج عثمان جوريو؛ شخصياتٌ في رائد"، الطبعة الأولى 2018، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، طبعة 2018.

[13] (بن صالح) عدنان: "النبوغ المغربي استِكشافا واستِئنافا"، منشورات مؤسسة جسور للإنتاج والخدمات الإعلامية، الرباط، الطبعة الأولى 2024، ص: 255.

[14] انظر: (الزّعلي) عزيزة: "خطّاطون متمرّسون تَشَرّفوا بكتابة مصاحف خاصة يحكون للتّجديد عن التجربة بتفاصيلها"، منشور بجريدة التجريد المغربية، بتاريخ 01 غشت 2013، على الرابط: https://tinyurl.com/4atbmnjd.

[15] انظر: (الزّعلي) عزيزة: "خطّاطون متمرّسون تَشَرّفوا بكتابة مصاحف خاصة يحكون للتّجديد عن التجربة بتفاصيلها"، منشور بجريدة التجريد المغربية، بتاريخ 01 غشت 2013، على الرابط: https://tinyurl.com/4atbmnjd.

[16] انظر: (بلوط) عبد الغني: "عمره 107 سنوات.. شيخُ الـخَطّاطين بالمغرب ألْهَمه مُصحف نادر"، منشور بموقع الجزيرة.نت بتاريخ 23 فبراير 2020ن على الرابط: https://tinyurl.com/eehzua8m.